Ортогнатическая хирургия давно и успешно используется для исправления зубочелюстно-лицевых деформаций, способствуя улучшению функции полости рта и эстетики лица. Однако это лечение связано с высокой степенью сложности и тяжелой послеоперационной заболеваемостью. Совсем недавно появились минимально инвазивные ортогнатические хирургические процедуры, которые предлагают потенциальные долгосрочные преимущества, такие как меньшая заболеваемость, меньшая воспалительная реакция, повышенный комфорт после операции и лучшие эстетические результаты. В этой статье рассматривается концепция минимально инвазивной ортогнатической хирургии (МИОХ), обсуждаются отличия от традиционной остеотомии верхней челюсти по Ле-Фор I, двусторонней сагиттальной расщепленной остеотомии и процедур гениопластики. Протоколы МИОХ описаны для различных аспектов как верхней, так и нижней челюсти.

Минимально инвазивные процедуры в настоящее время являются трендом во всех областях медицины, и в нескольких недавно опубликованных статьях эта концепция была применена к ортогнатической хирургии. Эти публикации были посвящены главным образом используемым модифицированным хирургическим методикам и потенциальным преимуществам, которые могут быть достигнуты при краткосрочном восстановлении.

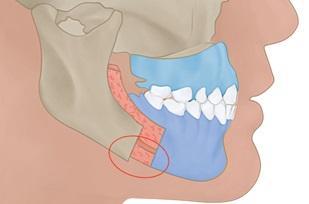

Хотя ортогнатическая хирургия изначально применялась для исправления функциональных проблем, количество пациентов, чьей основной мотивацией является эстетическое улучшение, значительно возросло. Цель этой статьи - описать потенциальные долгосрочные эстетические преимущества относительно новой концепции минимально инвазивной ортогнатической хирургии (МИОХ) (фото 1 - 3). Протокол МИОХ использует модификации традиционной верхнечелюстной остеотомии по Ле-Фор I (ЛФI), двусторонней сагиттальной расщепляющей остеотомии (ДСРО) и процедуры гениопластики. Подчеркиваются различия между МИОХ и различными традиционными техниками.

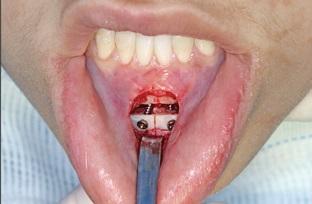

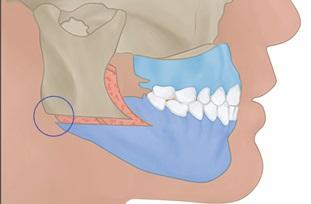

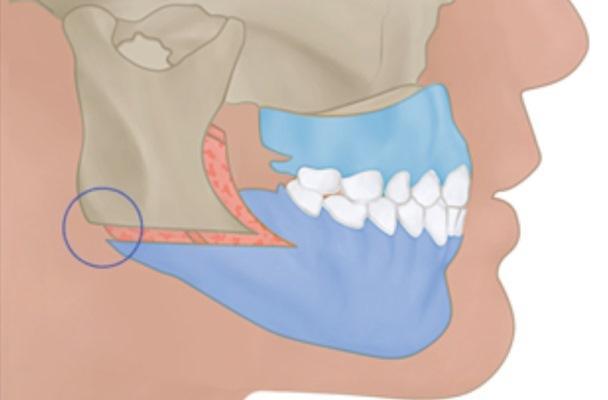

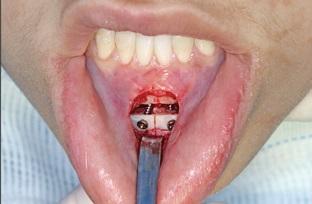

Фото 1 - 3. Малоинвазивная ортогнатическая хирургия, вид во время операции.

На фото 1 показано выдвижение верхней челюсти и нижняя репозиция; внутренняя фиксация с помощью только двух предварительно изогнутых пластин на уровне клыков обеспечивает стабильную фиксацию.

На фото 2 показано выдвижение нижней челюсти с вращением против часовой стрелки с помощью одной монокортикальной пластины и одного бикортикального винта, обеспечивающих жесткую фиксацию.

На фото 3 изображено выдвижение подбородка с помощью двух одиночных бикортикальных винтов, обеспечивающих жесткую фиксацию.

Верхняя челюсть

Фиброз губ

Абсолютной реальностью является то, что после разреза остается шрам, и чем больше разрез, тем больше шрам. При обычной остеотомии по ЛФI типичный разрез проходит между первыми молярами, обеспечивая полный доступ к верхней челюсти. Такой подход приводит к образованию фиброзной линии по всей верхней губе, что может затруднить движение губ во время улыбки. Это одна из причин так называемой "губы при Ле-Фор I", при которой внешний вид верхней губы изменяется, и можно узнать пациента, которому была сделана остеотомия по ЛФI.

При проведении МИОХ стандартный разрез в верхней челюсти имеет длину около 2 см, что обычно соответствует расстоянию между боковыми резцами или короче него (фото 4 - 6). Такой подход позволяет сохранить часть круговой мышцы и приводит к меньшему фиброзу и меньшим помехам при движении губ. Ушивание раны производится в двух плоскостях, при этом мышцы в глубокой плоскости прикрепляются рассасывающимся мультифиламентным швом. Ушивание в поверхностной плоскости рекомендуется выполнять монофиламентным швом, чтобы ускорить заживление мягких тканей и минимизировать отек. Этот подход имеет преимущество перед традиционной ортогнатической хирургией в отношении послеоперационного восстановления и предотвращения образования фиброза (фото 7 - 9).

Фото 4 - 6: Минимально-инвазивная ортогнатическая хирургия, снимки разрезов в верхней челюсти (Фото 4), нижней челюсти (Фото 5) и подбородке (Фото 6) во время операции.

Фото 7 - 9: Снимки пациента, изображенного на фото 4 - фото 6, через 4 месяца после минимально инвазивной ортогнатической операции показывают небольшой фиброз сухожилия, который позволяет свободно двигать губами. Заживление наблюдается в верхней челюсти (Фото 7), нижней челюсти (Фото 8) и подбородке (Фото 9).

Выражение лица

Основная причина использования традиционной техники ЛФI заключается в получении полного доступа к верхней челюсти, что позволяет получить прямой обзор во время остеотомии, мобилизации верхней челюсти и, особенно, фиксации. Используя традиционный подход, можно установить четыре мини-пластины для стабилизации верхней челюсти в новом положении; однако это достижимо только при обширном субпериостальном поднятии и рассечении глубоких слоев мышц.

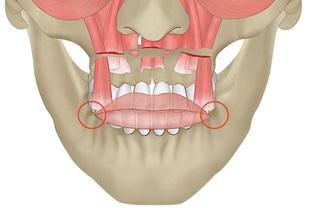

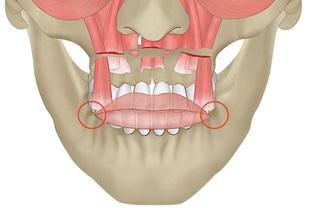

Поверхностные и глубокие мышцы лица крепятся главным образом за счет соединения волокон. Расслабление мышц глубокого слоя повлияет на напряжение мышц поверхностного слоя (например, мышц, поднимающих верхнюю губу, и скуловых мышц). Это может привести к уплощению верхней губы, изменению объема, уменьшению количества видимого красного цвета и опущению морщин углов рта. Это вторая причина появления вышеупомянутой так называемой "губы при Ле-Фор I" (фото 10 и 11).

Фото 10: Иллюстрация, демонстрирующая воздействие обычной остеотомии по Ле-Фор I на лицевые мышцы, связанные с носом и губами. Обширное поднятие надкостницы создает угрозу мышечному напряжению глубоких и поверхностных слоев, что приводит к неправильному расположению губ.

Фото 11: Пример получившихся губ и расширения носа после традиционных подходов по Ле-Фор I.

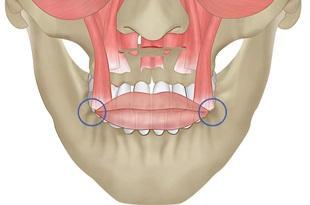

Во время МИОХ диссекция ограничивается параназальной областью. Остеотомия по ЛФI выполняется с помощью туннельного подхода, верхняя челюсть мобилизуется с помощью «техники скручивания», при которой введение и вращение долота способствует перелому верхней челюсти вниз, а фиксация обычно достигается с помощью всего двух минипластин. Помимо различных преимуществ, связанных с воспалением, в отношении сохранения мягких тканей — например, меньшей кровопотери, большей васкуляризации, меньших нейросенсорных нарушений и меньшего воздействия на лимфатическую дренажную систему — МИОХ также приводит к уменьшению негативного воздействия на положение губ и выражение лица благодаря сохранению глубоких слоев лицевых мышц (фото 12 и 13).

Фото 12: Иллюстрация, демонстрирующая сохранение расположения мышц с помощью минимально инвазивного подхода.

Фото 13: Послеоперационный результат через 2 года после минимально инвазивной ортогнатической хирургии.

Расширение носа

Помимо величины скелетного перемещения, важную роль в изменениях носа играют субпериостальное рассечение и поднятие лоскута. При обычном подходе по ЛФI большинство мышечных вставок вокруг передней носовой дужки и в области основания носа отделяются, позволяя мышцам втягиваться латерально, что приводит к расширению межносовой ширины и основания носа. Этот нежелательный эстетический результат встречается довольно часто, и были описаны хирургические техники, позволяющие избежать подобных результатов, такие как закрытие V-Y и ушивание алярной щели, хотя их эффективность остается спорной.

После первоначального поднятия лоскута во время МИОХ с использованием минимально инвазивного подхода слизистая оболочка носа приподнимается, но передняя носовая ость остается незащищенной, что позволяет сохранить надкостничные и мышечные прикрепления. Используя пьезохирургический аппарат, хирург выполняет остеотомию в форме буквы "V" у основания передней носовой ости, которая остается прикрепленной к носовой перегородке. Эта субспинальная методика, впервые описанная Mommaerts et al. в 1997 году, поддерживает мышцы носового сфинктера, прикрепленные к передней носовой ости, тем самым контролируя расширение основания носа и сохраняя форму и длину верхней губы как в краткосрочной (фото 14 - 17), так и в долгосрочной перспективе (фото 18 - 21).

Фото 14 - 17. Предоперационный и 3-дневный послеоперационный вид после операции бимаксиллярного выдвижения с гениопластикой с использованием концепции минимальной инвазивности.

Фото 14: Предоперационный вид в профиль, демонстрирующий проекцию носа и контур нижней челюсти.

Фото 15: Вид в профиль через три дня после операции свидетельствует об улучшении проекции носа и контура нижней челюсти.

Фото 16: Фронтальный вид перед операцией демонстрирует положение губ и основу крыльев носа.

Фото 17: Трехдневный фронтальный вид после операции свидетельствует об улучшении положения губ и сохранении основания крыльев носа.

Фото 18 - 21. Предоперационный и 3-месячный послеоперационный вид после операции верхнечелюстной импакции, нижнечелюстного выдвижения с гениопластикой с использованием концепции минимальной инвазивности.

Фото. 18: Вид до операции в профиль.

Фото 19: Вид в профиль через три месяца после операции свидетельствует о гармонии и правильном балансе лица.

Фото 20: Фронтальный вид до операции.

Фото 21: Вид через три месяца после операции свидетельствует об улучшении внешнего вида губ и кривой улыбки.

Нижняя челюсть

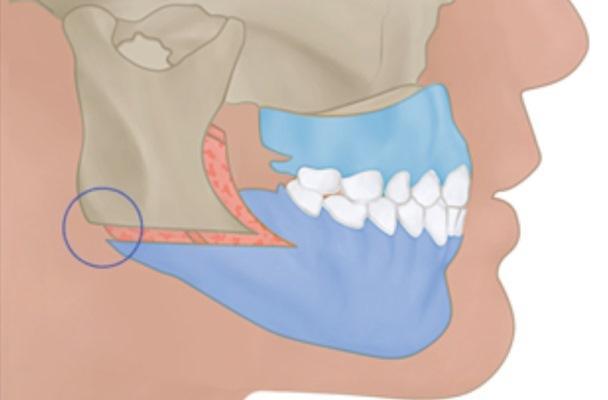

Хотя об использовании МИОХ в нижней челюсти написано меньше, эта менее инвазивная концепция также привела к появлению новых альтернатив классическим конструкциям ДСРО, с более короткими остеотомиями, требующими меньших разрезов и ограниченного отслоения мягких тканей и мышц. Подход МИОХ снижает послеоперационную заболеваемость, такую как отек и нейросенсорные нарушения, и позволяет раньше начать движение нижней челюсти. Помимо этих важных преимуществ, связанных с воспалением, выполняется косой передний разрез, перемещающий переднюю часть остеотомии в сторону угла нижней челюсти, вместо обычной остеотомии на уровне тела нижней челюсти. Такая модификация конца нижнего разреза на нижней границе нижней челюсти может привести к значительным эстетическим улучшениям.

Проекция угла

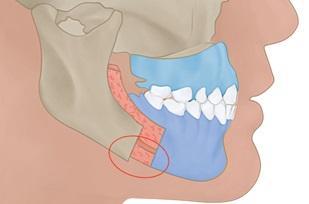

При традиционной методике ДСРО остеотомия нижней границы выполняется вокруг тела нижней челюсти, расщепляя нижнюю челюсть с углом, прикрепленным к проксимальному сегменту с мыщелком. После репозиции, особенно при вращении против часовой стрелки, тело нижней челюсти приобретает горизонтальную и вертикальную проекцию, но угол нижней челюсти остается в исходном положении.

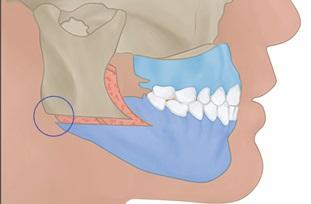

Остеотомия нижней челюсти в протоколе МИОХ похожа на оригинальную версию ДСРО, описанную в 1957 году, которая располагалась более сзади в области таранной кости, и которую сегодня называют передней косой остеотомией. Такой дизайн позволяет выполнять все движения, которые позволяет классическая остеотомия, требует меньшего воздействия на длину инфраальвеолярного нерва и ограничивает риск неудачного расщепления.

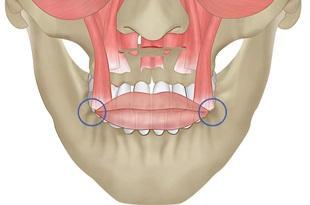

После изменения передней остеотомии в косом направлении кзади угол нижней челюсти остается полностью прикрепленным к дистальному сегменту. Это дает преимущества, поскольку угол мобилизуется вместе с телом нижней челюсти при вращательных движениях, позволяя удлинять как горизонтальные, так и вертикальные ветви (фото 22 - 25).

Фото 22: Иллюстрация, показывающая влияние обычных остеотомий нижней челюсти на тело нижней челюсти.

Фото 23: Пример дефекта "выемки", вызванного большим выдвижением, когда передний срез расположен на теле нижней челюсти.

Фото 24: Иллюстрация, показывающая смещение передней остеотомии с сохранением тела нижней челюсти в целостности, что позволяет избежать дефектов и обеспечить проекцию угла.

Фото 25: Послеоперационный результат при использовании высокой косой сагиттальной остеотомии в рамках минимально инвазивной концепции, с естественным аспектом проекции нижней челюсти.

Вырезка нижней челюсти

Еще одним недостатком классической ДСРО, когда конечный разрез делается вокруг тела нижней челюсти, является риск возникновения видимого и ощутимого костного дефекта на нижней границе; это называется "выемка". Хотя жевательная мышца и парамандибулярные мягкие ткани могут скрыть часть дефекта, выемка создает прерывание естественной линии челюсти, оставляя костный дефект, который может вызвать неудовлетворенность пациента (фото 22 - 25).

Новый вариант ДСРО в МИОХ сохраняет целостность базилярного края нижней челюсти, смещая назад возможное образование костных дефектов. Это позволяет избежать создания ощутимой или видимой выемки, прежде всего потому, что окружающая подкожная ткань в этом месте толще.

Подбородок

Фиброз и опущение губ

Как говорилось ранее, чем больше разрез, тем больше шрам. Это неизменный принцип. При обычной гениопластике типичный разрез обеспечивает полный доступ к подбородку, иногда с передней нижней челюстью, отделяя точку прикрепления подбородочной мышцы и вызывая прямое или косвенное вмешательство в работу других мимических мышц, таких как опускатель угла рта и нижней губы. Такой подход приведет к появлению линии фиброза по всей нижней губе. Более того, подтягивающий шов необходим для того, чтобы избежать потенциального птоза губ из-за рассечения подбородочной мышцы.

При гениопластике в МИОХ достаточно короткого разреза длиной около 1,5 см, чтобы подойти к подбородку с помощью туннельного рассечения. Важно ограничить рассечение нижнего сегмента, чтобы сохранить максимальное количество мягких тканей, прикрепленных к нижнему сегменту (фото 3 и фото 6). В дополнение к преимуществам, связанным с воспалением, этот подход потенциально улучшает реакцию мягких тканей на изменение положения кости, особенно при асимметричных движениях, предотвращая фиброз и опущение губ (фото 9). Опять же, рекомендуется ушивать рану в двух плоскостях. Обсуждение

В настоящее время индивидуализация является реальностью в челюстно-лицевой хирургии, включая ортогнатические процедуры, но большинство исследований сообщают о проведении таких операций с использованием традиционных или даже более инвазивных подходов. Учитывая, что индивидуальные фиксирующие пластины механически прочнее обычных и не требуют дополнительного изгиба, фиксация пластин может быть облегчена за счет использования небольших разрезов. Поэтому с разработкой пластин, ориентированных на конкретного пациента, их рутинное применение может стать решением для хирургов, желающих выполнить МИОХ.

Как и в случае с любой новой техникой, с МИОХ связана кривая обучения, особенно в том, что касается перелома верхней челюсти вниз и фиксации нижней челюсти с меньшей площадью контакта с костью. По мнению авторов, МИОХ должна внимательно проводиться опытными специалистами и передаваться молодым практикам.

Хотя о МИОХ сообщалось лишь в нескольких исследованиях, эти менее инвазивные методы были связаны с меньшей заболеваемостью, меньшей воспалительной реакцией и лучшим послеоперационным комфортом в краткосрочной перспективе по сравнению с традиционными методами. Недавний систематический обзор показал, что их применение безопасно, осуществимо и эффективно.

Необходимы дополнительные исследования для подтверждения эстетических аспектов, связанных с МИОХ. По мере увеличения числа специалистов, использующих эту методику, можно будет сделать дополнительные выводы, включая наблюдения за долгосрочными результатами, и, таким образом, будет достигнуто лучшее понимание этой методики как для врачей, так и для пациентов.

Авторы:

Jonathas Daniel Paggi Claus, PhD, DDS

Matheus Spinella Almeida, PhD, DDS

Hugo José Correia Lopes, DDS

Asdrubal Pereira, DDS; and Nelson Leon, DDS

Ортогнатическая хирургия давно и успешно используется для исправления зубочелюстно-лицевых деформаций, способствуя улучшению функции полости рта и эстетики лица. Однако это лечение связано с высокой степенью сложности и тяжелой послеоперационной заболеваемостью. Совсем недавно появились минимально инвазивные ортогнатические хирургические процедуры, которые предлагают потенциальные долгосрочные преимущества, такие как меньшая заболеваемость, меньшая воспалительная реакция, повышенный комфорт после операции и лучшие эстетические результаты. В этой статье рассматривается концепция минимально инвазивной ортогнатической хирургии (МИОХ), обсуждаются отличия от традиционной остеотомии верхней челюсти по Ле-Фор I, двусторонней сагиттальной расщепленной остеотомии и процедур гениопластики. Протоколы МИОХ описаны для различных аспектов как верхней, так и нижней челюсти.

Минимально инвазивные процедуры в настоящее время являются трендом во всех областях медицины, и в нескольких недавно опубликованных статьях эта концепция была применена к ортогнатической хирургии. Эти публикации были посвящены главным образом используемым модифицированным хирургическим методикам и потенциальным преимуществам, которые могут быть достигнуты при краткосрочном восстановлении.

Хотя ортогнатическая хирургия изначально применялась для исправления функциональных проблем, количество пациентов, чьей основной мотивацией является эстетическое улучшение, значительно возросло. Цель этой статьи - описать потенциальные долгосрочные эстетические преимущества относительно новой концепции минимально инвазивной ортогнатической хирургии (МИОХ) (фото 1 - 3). Протокол МИОХ использует модификации традиционной верхнечелюстной остеотомии по Ле-Фор I (ЛФI), двусторонней сагиттальной расщепляющей остеотомии (ДСРО) и процедуры гениопластики. Подчеркиваются различия между МИОХ и различными традиционными техниками.

Фото 1 - 3. Малоинвазивная ортогнатическая хирургия, вид во время операции.

На фото 1 показано выдвижение верхней челюсти и нижняя репозиция; внутренняя фиксация с помощью только двух предварительно изогнутых пластин на уровне клыков обеспечивает стабильную фиксацию.

На фото 2 показано выдвижение нижней челюсти с вращением против часовой стрелки с помощью одной монокортикальной пластины и одного бикортикального винта, обеспечивающих жесткую фиксацию.

На фото 3 изображено выдвижение подбородка с помощью двух одиночных бикортикальных винтов, обеспечивающих жесткую фиксацию.

Верхняя челюсть

Фиброз губ

Абсолютной реальностью является то, что после разреза остается шрам, и чем больше разрез, тем больше шрам. При обычной остеотомии по ЛФI типичный разрез проходит между первыми молярами, обеспечивая полный доступ к верхней челюсти. Такой подход приводит к образованию фиброзной линии по всей верхней губе, что может затруднить движение губ во время улыбки. Это одна из причин так называемой "губы при Ле-Фор I", при которой внешний вид верхней губы изменяется, и можно узнать пациента, которому была сделана остеотомия по ЛФI.

При проведении МИОХ стандартный разрез в верхней челюсти имеет длину около 2 см, что обычно соответствует расстоянию между боковыми резцами или короче него (фото 4 - 6). Такой подход позволяет сохранить часть круговой мышцы и приводит к меньшему фиброзу и меньшим помехам при движении губ. Ушивание раны производится в двух плоскостях, при этом мышцы в глубокой плоскости прикрепляются рассасывающимся мультифиламентным швом. Ушивание в поверхностной плоскости рекомендуется выполнять монофиламентным швом, чтобы ускорить заживление мягких тканей и минимизировать отек. Этот подход имеет преимущество перед традиционной ортогнатической хирургией в отношении послеоперационного восстановления и предотвращения образования фиброза (фото 7 - 9).

Фото 4 - 6: Минимально-инвазивная ортогнатическая хирургия, снимки разрезов в верхней челюсти (Фото 4), нижней челюсти (Фото 5) и подбородке (Фото 6) во время операции.

Фото 7 - 9: Снимки пациента, изображенного на фото 4 - фото 6, через 4 месяца после минимально инвазивной ортогнатической операции показывают небольшой фиброз сухожилия, который позволяет свободно двигать губами. Заживление наблюдается в верхней челюсти (Фото 7), нижней челюсти (Фото 8) и подбородке (Фото 9).

Выражение лица

Основная причина использования традиционной техники ЛФI заключается в получении полного доступа к верхней челюсти, что позволяет получить прямой обзор во время остеотомии, мобилизации верхней челюсти и, особенно, фиксации. Используя традиционный подход, можно установить четыре мини-пластины для стабилизации верхней челюсти в новом положении; однако это достижимо только при обширном субпериостальном поднятии и рассечении глубоких слоев мышц.

Поверхностные и глубокие мышцы лица крепятся главным образом за счет соединения волокон. Расслабление мышц глубокого слоя повлияет на напряжение мышц поверхностного слоя (например, мышц, поднимающих верхнюю губу, и скуловых мышц). Это может привести к уплощению верхней губы, изменению объема, уменьшению количества видимого красного цвета и опущению морщин углов рта. Это вторая причина появления вышеупомянутой так называемой "губы при Ле-Фор I" (фото 10 и 11).

Фото 10: Иллюстрация, демонстрирующая воздействие обычной остеотомии по Ле-Фор I на лицевые мышцы, связанные с носом и губами. Обширное поднятие надкостницы создает угрозу мышечному напряжению глубоких и поверхностных слоев, что приводит к неправильному расположению губ.

Фото 11: Пример получившихся губ и расширения носа после традиционных подходов по Ле-Фор I.

Во время МИОХ диссекция ограничивается параназальной областью. Остеотомия по ЛФI выполняется с помощью туннельного подхода, верхняя челюсть мобилизуется с помощью «техники скручивания», при которой введение и вращение долота способствует перелому верхней челюсти вниз, а фиксация обычно достигается с помощью всего двух минипластин. Помимо различных преимуществ, связанных с воспалением, в отношении сохранения мягких тканей — например, меньшей кровопотери, большей васкуляризации, меньших нейросенсорных нарушений и меньшего воздействия на лимфатическую дренажную систему — МИОХ также приводит к уменьшению негативного воздействия на положение губ и выражение лица благодаря сохранению глубоких слоев лицевых мышц (фото 12 и 13).

Фото 12: Иллюстрация, демонстрирующая сохранение расположения мышц с помощью минимально инвазивного подхода.

Фото 13: Послеоперационный результат через 2 года после минимально инвазивной ортогнатической хирургии.

Расширение носа

Помимо величины скелетного перемещения, важную роль в изменениях носа играют субпериостальное рассечение и поднятие лоскута. При обычном подходе по ЛФI большинство мышечных вставок вокруг передней носовой дужки и в области основания носа отделяются, позволяя мышцам втягиваться латерально, что приводит к расширению межносовой ширины и основания носа. Этот нежелательный эстетический результат встречается довольно часто, и были описаны хирургические техники, позволяющие избежать подобных результатов, такие как закрытие V-Y и ушивание алярной щели, хотя их эффективность остается спорной.

После первоначального поднятия лоскута во время МИОХ с использованием минимально инвазивного подхода слизистая оболочка носа приподнимается, но передняя носовая ость остается незащищенной, что позволяет сохранить надкостничные и мышечные прикрепления. Используя пьезохирургический аппарат, хирург выполняет остеотомию в форме буквы "V" у основания передней носовой ости, которая остается прикрепленной к носовой перегородке. Эта субспинальная методика, впервые описанная Mommaerts et al. в 1997 году, поддерживает мышцы носового сфинктера, прикрепленные к передней носовой ости, тем самым контролируя расширение основания носа и сохраняя форму и длину верхней губы как в краткосрочной (фото 14 - 17), так и в долгосрочной перспективе (фото 18 - 21).

Фото 14 - 17. Предоперационный и 3-дневный послеоперационный вид после операции бимаксиллярного выдвижения с гениопластикой с использованием концепции минимальной инвазивности.

Фото 14: Предоперационный вид в профиль, демонстрирующий проекцию носа и контур нижней челюсти.

Фото 15: Вид в профиль через три дня после операции свидетельствует об улучшении проекции носа и контура нижней челюсти.

Фото 16: Фронтальный вид перед операцией демонстрирует положение губ и основу крыльев носа.

Фото 17: Трехдневный фронтальный вид после операции свидетельствует об улучшении положения губ и сохранении основания крыльев носа.

Фото 18 - 21. Предоперационный и 3-месячный послеоперационный вид после операции верхнечелюстной импакции, нижнечелюстного выдвижения с гениопластикой с использованием концепции минимальной инвазивности.

Фото. 18: Вид до операции в профиль.

Фото 19: Вид в профиль через три месяца после операции свидетельствует о гармонии и правильном балансе лица.

Фото 20: Фронтальный вид до операции.

Фото 21: Вид через три месяца после операции свидетельствует об улучшении внешнего вида губ и кривой улыбки.

Нижняя челюсть

Хотя об использовании МИОХ в нижней челюсти написано меньше, эта менее инвазивная концепция также привела к появлению новых альтернатив классическим конструкциям ДСРО, с более короткими остеотомиями, требующими меньших разрезов и ограниченного отслоения мягких тканей и мышц. Подход МИОХ снижает послеоперационную заболеваемость, такую как отек и нейросенсорные нарушения, и позволяет раньше начать движение нижней челюсти. Помимо этих важных преимуществ, связанных с воспалением, выполняется косой передний разрез, перемещающий переднюю часть остеотомии в сторону угла нижней челюсти, вместо обычной остеотомии на уровне тела нижней челюсти. Такая модификация конца нижнего разреза на нижней границе нижней челюсти может привести к значительным эстетическим улучшениям.

Проекция угла

При традиционной методике ДСРО остеотомия нижней границы выполняется вокруг тела нижней челюсти, расщепляя нижнюю челюсть с углом, прикрепленным к проксимальному сегменту с мыщелком. После репозиции, особенно при вращении против часовой стрелки, тело нижней челюсти приобретает горизонтальную и вертикальную проекцию, но угол нижней челюсти остается в исходном положении.

Остеотомия нижней челюсти в протоколе МИОХ похожа на оригинальную версию ДСРО, описанную в 1957 году, которая располагалась более сзади в области таранной кости, и которую сегодня называют передней косой остеотомией. Такой дизайн позволяет выполнять все движения, которые позволяет классическая остеотомия, требует меньшего воздействия на длину инфраальвеолярного нерва и ограничивает риск неудачного расщепления.

После изменения передней остеотомии в косом направлении кзади угол нижней челюсти остается полностью прикрепленным к дистальному сегменту. Это дает преимущества, поскольку угол мобилизуется вместе с телом нижней челюсти при вращательных движениях, позволяя удлинять как горизонтальные, так и вертикальные ветви (фото 22 - 25).

Фото 22: Иллюстрация, показывающая влияние обычных остеотомий нижней челюсти на тело нижней челюсти.

Фото 23: Пример дефекта "выемки", вызванного большим выдвижением, когда передний срез расположен на теле нижней челюсти.

Фото 24: Иллюстрация, показывающая смещение передней остеотомии с сохранением тела нижней челюсти в целостности, что позволяет избежать дефектов и обеспечить проекцию угла.

Фото 25: Послеоперационный результат при использовании высокой косой сагиттальной остеотомии в рамках минимально инвазивной концепции, с естественным аспектом проекции нижней челюсти.

Вырезка нижней челюсти

Еще одним недостатком классической ДСРО, когда конечный разрез делается вокруг тела нижней челюсти, является риск возникновения видимого и ощутимого костного дефекта на нижней границе; это называется "выемка". Хотя жевательная мышца и парамандибулярные мягкие ткани могут скрыть часть дефекта, выемка создает прерывание естественной линии челюсти, оставляя костный дефект, который может вызвать неудовлетворенность пациента (фото 22 - 25).

Новый вариант ДСРО в МИОХ сохраняет целостность базилярного края нижней челюсти, смещая назад возможное образование костных дефектов. Это позволяет избежать создания ощутимой или видимой выемки, прежде всего потому, что окружающая подкожная ткань в этом месте толще.

Подбородок

Фиброз и опущение губ

Как говорилось ранее, чем больше разрез, тем больше шрам. Это неизменный принцип. При обычной гениопластике типичный разрез обеспечивает полный доступ к подбородку, иногда с передней нижней челюстью, отделяя точку прикрепления подбородочной мышцы и вызывая прямое или косвенное вмешательство в работу других мимических мышц, таких как опускатель угла рта и нижней губы. Такой подход приведет к появлению линии фиброза по всей нижней губе. Более того, подтягивающий шов необходим для того, чтобы избежать потенциального птоза губ из-за рассечения подбородочной мышцы.

При гениопластике в МИОХ достаточно короткого разреза длиной около 1,5 см, чтобы подойти к подбородку с помощью туннельного рассечения. Важно ограничить рассечение нижнего сегмента, чтобы сохранить максимальное количество мягких тканей, прикрепленных к нижнему сегменту (фото 3 и фото 6). В дополнение к преимуществам, связанным с воспалением, этот подход потенциально улучшает реакцию мягких тканей на изменение положения кости, особенно при асимметричных движениях, предотвращая фиброз и опущение губ (фото 9). Опять же, рекомендуется ушивать рану в двух плоскостях. Обсуждение

В настоящее время индивидуализация является реальностью в челюстно-лицевой хирургии, включая ортогнатические процедуры, но большинство исследований сообщают о проведении таких операций с использованием традиционных или даже более инвазивных подходов. Учитывая, что индивидуальные фиксирующие пластины механически прочнее обычных и не требуют дополнительного изгиба, фиксация пластин может быть облегчена за счет использования небольших разрезов. Поэтому с разработкой пластин, ориентированных на конкретного пациента, их рутинное применение может стать решением для хирургов, желающих выполнить МИОХ.

Как и в случае с любой новой техникой, с МИОХ связана кривая обучения, особенно в том, что касается перелома верхней челюсти вниз и фиксации нижней челюсти с меньшей площадью контакта с костью. По мнению авторов, МИОХ должна внимательно проводиться опытными специалистами и передаваться молодым практикам.

Хотя о МИОХ сообщалось лишь в нескольких исследованиях, эти менее инвазивные методы были связаны с меньшей заболеваемостью, меньшей воспалительной реакцией и лучшим послеоперационным комфортом в краткосрочной перспективе по сравнению с традиционными методами. Недавний систематический обзор показал, что их применение безопасно, осуществимо и эффективно.

Необходимы дополнительные исследования для подтверждения эстетических аспектов, связанных с МИОХ. По мере увеличения числа специалистов, использующих эту методику, можно будет сделать дополнительные выводы, включая наблюдения за долгосрочными результатами, и, таким образом, будет достигнуто лучшее понимание этой методики как для врачей, так и для пациентов.

Авторы:

Jonathas Daniel Paggi Claus, PhD, DDS

Matheus Spinella Almeida, PhD, DDS

Hugo José Correia Lopes, DDS

Asdrubal Pereira, DDS; and Nelson Leon, DDS

0 комментариев