Данный случай демонстрирует, что, хотя отсроченная реплантация обычно имеет неблагоприятный прогноз, следует прилагать все усилия для сохранения естественного зуба в полости рта, когда это возможно.

Основные причины травм у молодых людей — досуговая и спортивная активность, дорожно-транспортные происшествия и поведенческие факторы. Одним из их последствий является авульсия зубов, составляющая 0,5–3% травм постоянных зубов. Другие анатомические факторы, такие как глубокое резцовое перекрытие с протрузией и недостаточное прикрытие губой, повышают риск травматических стоматологических повреждений.

Заживление пульпы и пародонта при авульсии обычно зависит от стадии развития зуба, длительности экстраорального периода и типа используемого для внеальвеолярного хранения носителя. Зуб с открытой верхушкой имеет более высокий потенциал реперфузии пульпы и регенерации тканей благодаря богатому кровоснабжению и наличию стволовых клеток; pH и осмолярность среды хранения должны быть совместимы с выживаемостью клеток периодонтальной связки. Кроме того, знание алгоритма неотложной помощи на месте травмы критически важно для исхода лечения.

Также решающее значение для успеха при авульсии и других травмах имеют контрольные визиты: они позволяют раньше диагностировать и лечить осложнения, такие как некроз пульпы или резорбция корня, которые могут возникать задолго после травмы. При распознавании на ранней стадии эти осложнения могут оказаться поддающимися лечению, что позволит сохранить зуб в полости рта.

Настоящая статья представляет 10-летнее наблюдение 17-летней пациентки, которая получила лицевую травму вследствие ДТП и у которой реплантация авульсированного зуба была выполнена через несколько часов после хранения зуба в сухих условиях вне полости рта.

Клинический случай

В 2:30 ночи 9 апреля 2011 г. основной автор (RM) получил звонок от своего сына, сообщившего, что он находится в отделении неотложной помощи с 17-летней одноклассницей, которая, выходя из его автомобиля, упала лицом на асфальт, и у нее произошла авульсия верхнего правого центрального резца (зуб 1.1). Зуб был найден, однако попыток удалить загрязнения с поверхности корня не предпринимали. Автор обсудил с врачом отделения возможность реплантации и шинования, на что последний отказался (из-за риска последующей аспирации).

Затем автор порекомендовал сыну выполнить реплантацию самостоятельно, объясняя процедуру по телефону, пока сын выполнял и завершал реплантацию. К этому моменту зуб находился вне полости рта в сухом и контаминированном состоянии около 3 часов. Автор также поручил сыну привезти пациентку в кабинет к самому открытию.

Первичное обследование

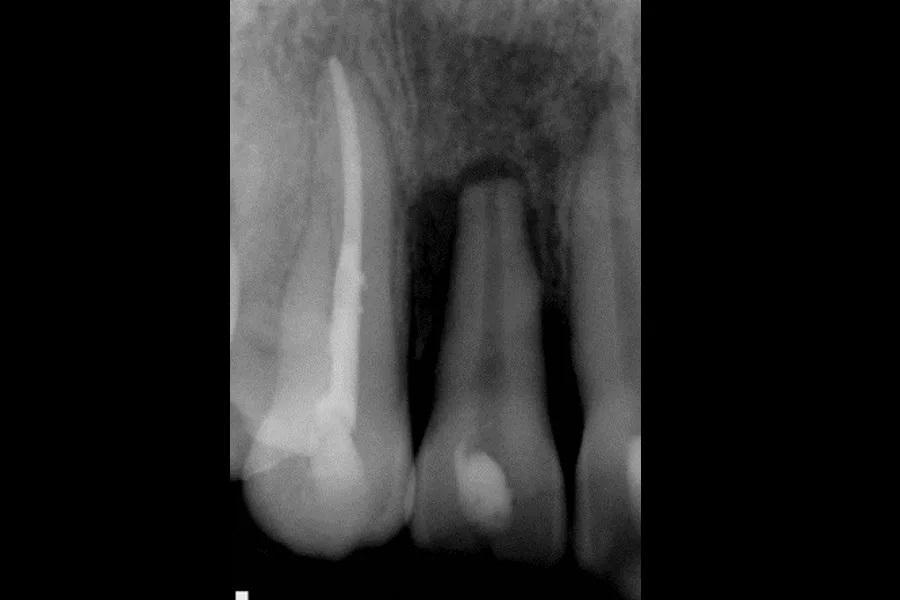

На следующее утро пациентка явилась в кабинет автора; с момента инцидента прошло 7–8 часов. Отмечались выраженные ушибы и множественные ссадины кожи лица и губ. Из-за явной подвижности зубов 1.2–2.1 была наложена шина на вестибулярной поверхности от 1.3 до 2.3 (Фото 1). Зуб 1.1 репозиционировали для лучшего выравнивания с 1.2 и 2.1. На периапикальных рентгенограммах выявлено смещение зубов 1.2 и 1.1 и, возможно, 2.1 и 2.2. Пациентке сообщили о необходимости эндодонтического лечения зубов 1.2 и 1.1; зубы 2.1 и 2.2 планировалось оценить на последующих контрольных визитах. В отделении неотложной помощи был назначен клиндамицин. На первичном стоматологическом приеме автор также назначил Medrol Dosepak (метилпреднизолон) для уменьшения отека и воспаления. Пациентке рекомендовали вернуться через 7–10 дней для оценки и эндодонтического лечения.

Фото 1. Рентгенограмма, сделанная на следующий день после травмы: наложена шина и выполнены первичные временные мероприятия.

Через 10 дней передние верхние зубы переоценили клинически и рентгенологически. Дополнительной патологии по зубу 1.1 не отмечено; при этом в области верхушки зуба 1.2 наблюдалось расширение периодонтальной щели, у зуба 1.3 отмечены подвижность и чувствительность при перкуссии. Пациентку информировали, что теперь и зуб 1.3 требует эндодонтического лечения, хотя, возможно, без необходимости коронки, так как клинические коронки зубов 1.3–1.1 интактны (отмечены лишь линии перелома/трещины) Также потребуются композитный ремонт зуба 1.2 и установка стекловолоконных штифтов в зубы 1.3–1.1 из-за ожидаемой потери твердых тканей при окончательном восстановлении и удалении линий перелома. К этому моменту пациентка самостоятельно прекратила прием антибиотика; ссадины на лице зажили.

Эндодонтическое лечение

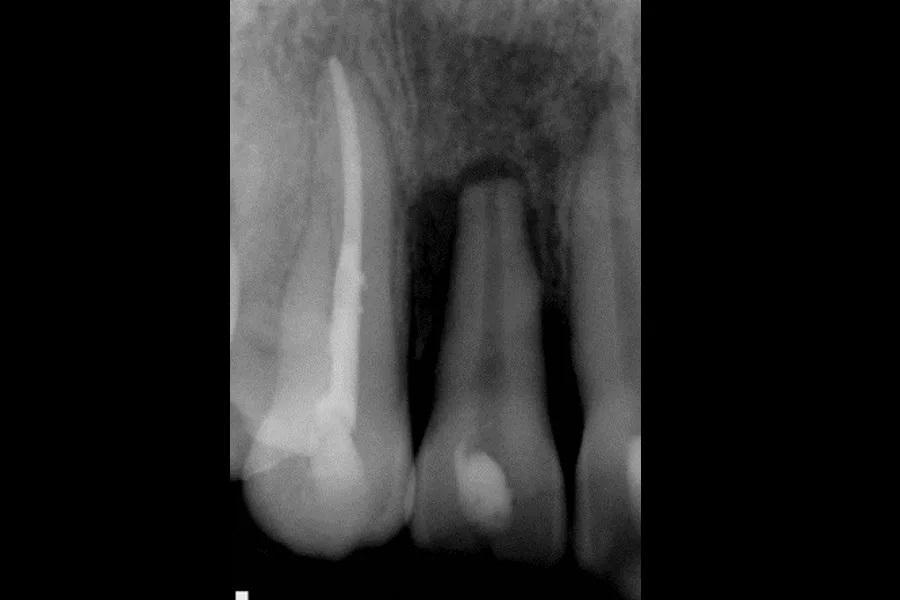

Через 2 недели после инцидента пациентка вернулась для эндодонтического лечения зубов 1.2 и 1.1 (Фото 2). После санации, ирригации 10% раствором гипохлорита натрия и введения гидроксида кальция полости доступа закрыли временным пломбировочным материалом без эвгенола (Coltosol F, Coltene). На этом визите отмечены тяжелый гингивит и рост грануляционной ткани по небной и вестибулярной поверхности от клыка до клыка. Внутри зуба 1.1 гноетечения не было. Тем не менее был назначен клиндамицин 150 мг, поскольку по рентгенограммам наблюдалось быстрое рассасывание кости, и пациентке следовало завершить курс антибиотика, назначенный ранее.

Фото 2. Через две недели после травмы тяжелое воспаление/инфекция в области зуба 1.2 остаются неконтролируемыми.

Еще через неделю правые центральный и латеральный резцы переоценили рентгенологически; в обоих зубах открыли доступ, промыли и поместили лекарство Mycitracin (крем неомицин–бацитрацин–полимиксин). После телефонной консультации с местным эндодонтистом было рекомендовано добавить к терапии дифлюкан 150 мг вместе с клиндамицином из-за нарастания резорбции кости рядом с 1.2 и трудностей с остановкой быстрого костного распада.

12 мая 2011 г. автор начал эндодонтическое лечение зубов 1.3 и 1.2: в каждом зубе раскрыли полость, провели ирригацию гипохлоритом натрия, внесли Mycitracin и закрыли.

Через 9 дней, 21 мая, зуб 1.1 вновь промыли, внесли Mycitracin и герметично закрыли. Сняли проволочную шину, установленную на первом визите. Грануляционная ткань на язычной поверхности зуба 1.1 регрессировала. Периапикальная рентгенограмма показала умеренную межзубную потерю кости у зуба 1.2.

25 мая 2011 г. каналы зубов 1.3–1.1 обтурировали гуттаперчей и силером без эвгенола (Sealapex, Kerr). Выполнили заключительные периапикальные рентгенограммы; зубы 1.3–2.2 отполировали для удаления остатков бондингового материала. Через неделю в зубы 1.3–1.1 установили стекловолоконные штифты (ParaPost, Coltene), а композитом (Herculite, Kerr) закрыли язычные доступы этих трех зубов.

Наблюдение и последующая эндодонтическая терапия

Пациентку осматривали через 3 месяца и повторно через 13 месяцев после травмы. 13-м месяце признаков или симптомов эндодонтической неудачи клинически и рентгенологически не выявлено. Периодонтальная щель вернулась к нормальной ширине, межкорневая костная плотность восстановилась. В последующие 3 года на регулярных контрольных визитах каждые 6 месяцев изменений не отмечено. На каждом визите пациентка была в хорошем настроении, с приятной улыбкой и с устойчиво хорошей гигиеной полости рта, значительно лучшей по сравнению с первичным визитом после травмы. Фото 3 демонстрирует рентгенограмму через 2 года после лечения.

Фото 3. Через 2 года после реплантации инфекция купирована, кость восстановлена.

В августе 2015 г. пациентка обратилась на экстренный прием, сообщив о падении лицом вперед при переносе поленьев во дворе. Периапикальные рентгенограммы не выявили переломов или периапикальной патологии. Рекомендована «щадящая» диета и повторная оценка по необходимости.

Через месяц по поводу состояния зуба 2.1 выполнили периапикальный снимок, на котором выявили периапикальное поражение. Пациентке сообщили о необходимости эндодонтического лечения, которое было начато на в зубе 2.1. В начале декабря 2015 г. в зуб 2.1 установили стекловолоконный штифт из-за опасений будущего откола/скола клинической коронки.

В течение последующих полутора лет на контрольных визитах признаков дальнейшей патологии не отмечено. Напротив, на гигиеническом визите в апреле 2018 г. у зуба 1.1 на периапикальной рентгенограмме появились признаки резорбции корня, однако в течение следующих 26 месяцев прогрессирования не наблюдалось. Фото 4 демонстрирует рентгенограмму через 8 лет после травмы.

Фото 4. Рентгенограмма через 8 лет после травмы: штифты в зубах 1.2 и 1.1, и ортодонтическое шинование.

Последний визит состоялся 26 января 2021 г., через 10 лет после исходной травмы. К этому времени дальнейшего прогрессирования резорбции корня по сравнению с ранее отмеченной не было.

Обсуждение

В современной стоматологии методы, направленные на сохранение зубов с неблагоприятным прогнозом, нередко обходят в пользу имплантации. Хотя имплантология революционизировала стоматологию, имплантат не гарантирует автоматического успеха; даже при благополучной установке и протезировании такие реставрации имеют ожидаемый срок службы. При травматической авульсии зуба реплантация должна рассматриваться в первую очередь, а не как априорная замена планом имплантации. Хотя в ряде ситуаций имплантат может оказаться наилучшим решением, врачи общей практики должны владеть знаниями и методиками реплантации, если клиническая ситуация этого требует. Сохранение собственной зубной дуги пациента должно оставаться приоритетом. В отдельных случаях целесообразна даже намеренная реплантация после удаления — например, для исправления некачественного эндодонтического лечения или удаления иной патологии — что выполняется в контролируемых условиях клиники.

Следует учитывать, что травматическая авульсия обычно происходит вне клиники. Для улучшения прогноза важно попытаться выполнить немедленную реплантацию на месте травмы. Немедленная реплантация — оптимальная тактика при авульсии постоянных зубов; если это невозможно, зуб следует хранить в полости рта (за губой/щёкой) или в контейнере со слюной либо молоком как можно более короткое время, предпочтительно не более 30 минут. Также при наличии следует использовать раствор Hank’s Balanced Solution для транспортировки авульсированного зуба в клинику. Манипуляции с поверхностью корня должны быть минимальными.

Сухие условия хранения резко ухудшают прогноз. В описанном случае, однако, сухое хранение, по-видимому, не повлияло негативно на результат реплантации. Это может быть связано со своевременным обращением в стоматологический кабинет и сравнительно ранним проведением эндодонтического лечения в сочетании с активными гигиеническими визитами.

Реплантированные авульсированные зубы обычно демонстрируют осложнения, такие как воспалительная и заместительная резорбция, обусловленные сухим хранением и/или отсроченной реплантацией. Результаты данного случая показывают, что даже после длительного экстраорального периода зубы могут быть успешно реплантированы с последующим эндодонтическим лечением. При правильном выполнении процедуры пациент сможет длительно сохранять зуб, несмотря на потенциал неблагоприятного исхода. Даже при наличии таких рисков сохранение зуба отсрочит необходимость установки имплантата или иного протеза и поддержит место в зубной дуге, что особенно важно для подростков, у которых рост еще не завершен.

Обычно при времени вне полости рта более 60 минут развивается внешняя резорбция корня с полной его заменой костью (заместительная резорбция). Полная резорбция корня обычно происходит в течение 3–7 лет у пациентов 8–16 лет. В данном случае эти признаки появились лишь на 8–10-летнем контрольном периоде.

В настоящем клиническом наблюдении зуб 1.1 сохранялся через 10 лет, несмотря на длительное сухое экстраоральное хранение при авульсии, и демонстрировал лишь «минимальную» инфраокклюзию по классификации Malmgren и Malmgren (Индекс 1: менее 1/8 высоты коронки по сравнению с гомологичным верхним резцом с относительно здоровыми периодонтальными связками). Эта минимальная инфраокклюзия ожидаема, поскольку авульсия произошла после пубертатного скачка роста.

Наконец, согласно руководствам Международной ассоциации по стоматологической травматологии, опубликованным вскоре после первичного визита пациентки, предпочтительнее более короткий срок гибкого шинования, чем использованные в данном случае 6 недель, хотя и более длительный период, по-видимому, не влияет на успешность пародонтального заживления после реплантации. Данный случай согласуется с недавним исследованием и другими публикациями, показывающими, что эндодонтически леченные травмированные зубы могут оставаться функциональными.

Также следует обсуждать с пациентом высокий риск и потенциальные затраты при реплантации: с учетом стоимости эндодонтического лечения и штифтов, множества контрольных визитов и реальной возможности неудачи реплантации предсказуемость имплантации может перевешивать реплантацию, и это должно быть частью обсуждения «врач—пациент».

Выводы

Этот клинический случай подчеркивает важность своевременного и адекватного вмешательства при авульсии постоянных зубов, в том числе в экстренных ситуациях. Несмотря на длительное сухое экстраоральное хранение, минимальную очистку поверхности корня и отсроченную реплантацию, длительное сохранение верхнего центрального резца подростка в течение 10 лет демонстрирует, что сохранение естественного зуба остается жизнеспособной и порой предпочтительной опцией. Хотя дентальные имплантаты во многих случаях обеспечивают отличные результаты, они не должны автоматически заменять попытки сохранения собственных зубов, особенно у молодых пациентов. При тщательных контрольных визитах, корректной эндодонтической тактике и приверженности пациента даже зубы с осторожным прогнозом могут длительно сохранять функцию и эстетику.

Авторы:

Robert E. McCalla, DDS

Clint Conner, DDS

Jeffrey Kalmowicz, DDS

Franklin Garcia-Godoy, DDS, MS, PhD, PhD

Данный случай демонстрирует, что, хотя отсроченная реплантация обычно имеет неблагоприятный прогноз, следует прилагать все усилия для сохранения естественного зуба в полости рта, когда это возможно.

Основные причины травм у молодых людей — досуговая и спортивная активность, дорожно-транспортные происшествия и поведенческие факторы. Одним из их последствий является авульсия зубов, составляющая 0,5–3% травм постоянных зубов. Другие анатомические факторы, такие как глубокое резцовое перекрытие с протрузией и недостаточное прикрытие губой, повышают риск травматических стоматологических повреждений.

Заживление пульпы и пародонта при авульсии обычно зависит от стадии развития зуба, длительности экстраорального периода и типа используемого для внеальвеолярного хранения носителя. Зуб с открытой верхушкой имеет более высокий потенциал реперфузии пульпы и регенерации тканей благодаря богатому кровоснабжению и наличию стволовых клеток; pH и осмолярность среды хранения должны быть совместимы с выживаемостью клеток периодонтальной связки. Кроме того, знание алгоритма неотложной помощи на месте травмы критически важно для исхода лечения.

Также решающее значение для успеха при авульсии и других травмах имеют контрольные визиты: они позволяют раньше диагностировать и лечить осложнения, такие как некроз пульпы или резорбция корня, которые могут возникать задолго после травмы. При распознавании на ранней стадии эти осложнения могут оказаться поддающимися лечению, что позволит сохранить зуб в полости рта.

Настоящая статья представляет 10-летнее наблюдение 17-летней пациентки, которая получила лицевую травму вследствие ДТП и у которой реплантация авульсированного зуба была выполнена через несколько часов после хранения зуба в сухих условиях вне полости рта.

Клинический случай

В 2:30 ночи 9 апреля 2011 г. основной автор (RM) получил звонок от своего сына, сообщившего, что он находится в отделении неотложной помощи с 17-летней одноклассницей, которая, выходя из его автомобиля, упала лицом на асфальт, и у нее произошла авульсия верхнего правого центрального резца (зуб 1.1). Зуб был найден, однако попыток удалить загрязнения с поверхности корня не предпринимали. Автор обсудил с врачом отделения возможность реплантации и шинования, на что последний отказался (из-за риска последующей аспирации).

Затем автор порекомендовал сыну выполнить реплантацию самостоятельно, объясняя процедуру по телефону, пока сын выполнял и завершал реплантацию. К этому моменту зуб находился вне полости рта в сухом и контаминированном состоянии около 3 часов. Автор также поручил сыну привезти пациентку в кабинет к самому открытию.

Первичное обследование

На следующее утро пациентка явилась в кабинет автора; с момента инцидента прошло 7–8 часов. Отмечались выраженные ушибы и множественные ссадины кожи лица и губ. Из-за явной подвижности зубов 1.2–2.1 была наложена шина на вестибулярной поверхности от 1.3 до 2.3 (Фото 1). Зуб 1.1 репозиционировали для лучшего выравнивания с 1.2 и 2.1. На периапикальных рентгенограммах выявлено смещение зубов 1.2 и 1.1 и, возможно, 2.1 и 2.2. Пациентке сообщили о необходимости эндодонтического лечения зубов 1.2 и 1.1; зубы 2.1 и 2.2 планировалось оценить на последующих контрольных визитах. В отделении неотложной помощи был назначен клиндамицин. На первичном стоматологическом приеме автор также назначил Medrol Dosepak (метилпреднизолон) для уменьшения отека и воспаления. Пациентке рекомендовали вернуться через 7–10 дней для оценки и эндодонтического лечения.

Фото 1. Рентгенограмма, сделанная на следующий день после травмы: наложена шина и выполнены первичные временные мероприятия.

Через 10 дней передние верхние зубы переоценили клинически и рентгенологически. Дополнительной патологии по зубу 1.1 не отмечено; при этом в области верхушки зуба 1.2 наблюдалось расширение периодонтальной щели, у зуба 1.3 отмечены подвижность и чувствительность при перкуссии. Пациентку информировали, что теперь и зуб 1.3 требует эндодонтического лечения, хотя, возможно, без необходимости коронки, так как клинические коронки зубов 1.3–1.1 интактны (отмечены лишь линии перелома/трещины) Также потребуются композитный ремонт зуба 1.2 и установка стекловолоконных штифтов в зубы 1.3–1.1 из-за ожидаемой потери твердых тканей при окончательном восстановлении и удалении линий перелома. К этому моменту пациентка самостоятельно прекратила прием антибиотика; ссадины на лице зажили.

Эндодонтическое лечение

Через 2 недели после инцидента пациентка вернулась для эндодонтического лечения зубов 1.2 и 1.1 (Фото 2). После санации, ирригации 10% раствором гипохлорита натрия и введения гидроксида кальция полости доступа закрыли временным пломбировочным материалом без эвгенола (Coltosol F, Coltene). На этом визите отмечены тяжелый гингивит и рост грануляционной ткани по небной и вестибулярной поверхности от клыка до клыка. Внутри зуба 1.1 гноетечения не было. Тем не менее был назначен клиндамицин 150 мг, поскольку по рентгенограммам наблюдалось быстрое рассасывание кости, и пациентке следовало завершить курс антибиотика, назначенный ранее.

Фото 2. Через две недели после травмы тяжелое воспаление/инфекция в области зуба 1.2 остаются неконтролируемыми.

Еще через неделю правые центральный и латеральный резцы переоценили рентгенологически; в обоих зубах открыли доступ, промыли и поместили лекарство Mycitracin (крем неомицин–бацитрацин–полимиксин). После телефонной консультации с местным эндодонтистом было рекомендовано добавить к терапии дифлюкан 150 мг вместе с клиндамицином из-за нарастания резорбции кости рядом с 1.2 и трудностей с остановкой быстрого костного распада.

12 мая 2011 г. автор начал эндодонтическое лечение зубов 1.3 и 1.2: в каждом зубе раскрыли полость, провели ирригацию гипохлоритом натрия, внесли Mycitracin и закрыли.

Через 9 дней, 21 мая, зуб 1.1 вновь промыли, внесли Mycitracin и герметично закрыли. Сняли проволочную шину, установленную на первом визите. Грануляционная ткань на язычной поверхности зуба 1.1 регрессировала. Периапикальная рентгенограмма показала умеренную межзубную потерю кости у зуба 1.2.

25 мая 2011 г. каналы зубов 1.3–1.1 обтурировали гуттаперчей и силером без эвгенола (Sealapex, Kerr). Выполнили заключительные периапикальные рентгенограммы; зубы 1.3–2.2 отполировали для удаления остатков бондингового материала. Через неделю в зубы 1.3–1.1 установили стекловолоконные штифты (ParaPost, Coltene), а композитом (Herculite, Kerr) закрыли язычные доступы этих трех зубов.

Наблюдение и последующая эндодонтическая терапия

Пациентку осматривали через 3 месяца и повторно через 13 месяцев после травмы. 13-м месяце признаков или симптомов эндодонтической неудачи клинически и рентгенологически не выявлено. Периодонтальная щель вернулась к нормальной ширине, межкорневая костная плотность восстановилась. В последующие 3 года на регулярных контрольных визитах каждые 6 месяцев изменений не отмечено. На каждом визите пациентка была в хорошем настроении, с приятной улыбкой и с устойчиво хорошей гигиеной полости рта, значительно лучшей по сравнению с первичным визитом после травмы. Фото 3 демонстрирует рентгенограмму через 2 года после лечения.

Фото 3. Через 2 года после реплантации инфекция купирована, кость восстановлена.

В августе 2015 г. пациентка обратилась на экстренный прием, сообщив о падении лицом вперед при переносе поленьев во дворе. Периапикальные рентгенограммы не выявили переломов или периапикальной патологии. Рекомендована «щадящая» диета и повторная оценка по необходимости.

Через месяц по поводу состояния зуба 2.1 выполнили периапикальный снимок, на котором выявили периапикальное поражение. Пациентке сообщили о необходимости эндодонтического лечения, которое было начато на в зубе 2.1. В начале декабря 2015 г. в зуб 2.1 установили стекловолоконный штифт из-за опасений будущего откола/скола клинической коронки.

В течение последующих полутора лет на контрольных визитах признаков дальнейшей патологии не отмечено. Напротив, на гигиеническом визите в апреле 2018 г. у зуба 1.1 на периапикальной рентгенограмме появились признаки резорбции корня, однако в течение следующих 26 месяцев прогрессирования не наблюдалось. Фото 4 демонстрирует рентгенограмму через 8 лет после травмы.

Фото 4. Рентгенограмма через 8 лет после травмы: штифты в зубах 1.2 и 1.1, и ортодонтическое шинование.

Последний визит состоялся 26 января 2021 г., через 10 лет после исходной травмы. К этому времени дальнейшего прогрессирования резорбции корня по сравнению с ранее отмеченной не было.

Обсуждение

В современной стоматологии методы, направленные на сохранение зубов с неблагоприятным прогнозом, нередко обходят в пользу имплантации. Хотя имплантология революционизировала стоматологию, имплантат не гарантирует автоматического успеха; даже при благополучной установке и протезировании такие реставрации имеют ожидаемый срок службы. При травматической авульсии зуба реплантация должна рассматриваться в первую очередь, а не как априорная замена планом имплантации. Хотя в ряде ситуаций имплантат может оказаться наилучшим решением, врачи общей практики должны владеть знаниями и методиками реплантации, если клиническая ситуация этого требует. Сохранение собственной зубной дуги пациента должно оставаться приоритетом. В отдельных случаях целесообразна даже намеренная реплантация после удаления — например, для исправления некачественного эндодонтического лечения или удаления иной патологии — что выполняется в контролируемых условиях клиники.

Следует учитывать, что травматическая авульсия обычно происходит вне клиники. Для улучшения прогноза важно попытаться выполнить немедленную реплантацию на месте травмы. Немедленная реплантация — оптимальная тактика при авульсии постоянных зубов; если это невозможно, зуб следует хранить в полости рта (за губой/щёкой) или в контейнере со слюной либо молоком как можно более короткое время, предпочтительно не более 30 минут. Также при наличии следует использовать раствор Hank’s Balanced Solution для транспортировки авульсированного зуба в клинику. Манипуляции с поверхностью корня должны быть минимальными.

Сухие условия хранения резко ухудшают прогноз. В описанном случае, однако, сухое хранение, по-видимому, не повлияло негативно на результат реплантации. Это может быть связано со своевременным обращением в стоматологический кабинет и сравнительно ранним проведением эндодонтического лечения в сочетании с активными гигиеническими визитами.

Реплантированные авульсированные зубы обычно демонстрируют осложнения, такие как воспалительная и заместительная резорбция, обусловленные сухим хранением и/или отсроченной реплантацией. Результаты данного случая показывают, что даже после длительного экстраорального периода зубы могут быть успешно реплантированы с последующим эндодонтическим лечением. При правильном выполнении процедуры пациент сможет длительно сохранять зуб, несмотря на потенциал неблагоприятного исхода. Даже при наличии таких рисков сохранение зуба отсрочит необходимость установки имплантата или иного протеза и поддержит место в зубной дуге, что особенно важно для подростков, у которых рост еще не завершен.

Обычно при времени вне полости рта более 60 минут развивается внешняя резорбция корня с полной его заменой костью (заместительная резорбция). Полная резорбция корня обычно происходит в течение 3–7 лет у пациентов 8–16 лет. В данном случае эти признаки появились лишь на 8–10-летнем контрольном периоде.

В настоящем клиническом наблюдении зуб 1.1 сохранялся через 10 лет, несмотря на длительное сухое экстраоральное хранение при авульсии, и демонстрировал лишь «минимальную» инфраокклюзию по классификации Malmgren и Malmgren (Индекс 1: менее 1/8 высоты коронки по сравнению с гомологичным верхним резцом с относительно здоровыми периодонтальными связками). Эта минимальная инфраокклюзия ожидаема, поскольку авульсия произошла после пубертатного скачка роста.

Наконец, согласно руководствам Международной ассоциации по стоматологической травматологии, опубликованным вскоре после первичного визита пациентки, предпочтительнее более короткий срок гибкого шинования, чем использованные в данном случае 6 недель, хотя и более длительный период, по-видимому, не влияет на успешность пародонтального заживления после реплантации. Данный случай согласуется с недавним исследованием и другими публикациями, показывающими, что эндодонтически леченные травмированные зубы могут оставаться функциональными.

Также следует обсуждать с пациентом высокий риск и потенциальные затраты при реплантации: с учетом стоимости эндодонтического лечения и штифтов, множества контрольных визитов и реальной возможности неудачи реплантации предсказуемость имплантации может перевешивать реплантацию, и это должно быть частью обсуждения «врач—пациент».

Выводы

Этот клинический случай подчеркивает важность своевременного и адекватного вмешательства при авульсии постоянных зубов, в том числе в экстренных ситуациях. Несмотря на длительное сухое экстраоральное хранение, минимальную очистку поверхности корня и отсроченную реплантацию, длительное сохранение верхнего центрального резца подростка в течение 10 лет демонстрирует, что сохранение естественного зуба остается жизнеспособной и порой предпочтительной опцией. Хотя дентальные имплантаты во многих случаях обеспечивают отличные результаты, они не должны автоматически заменять попытки сохранения собственных зубов, особенно у молодых пациентов. При тщательных контрольных визитах, корректной эндодонтической тактике и приверженности пациента даже зубы с осторожным прогнозом могут длительно сохранять функцию и эстетику.

Авторы:

Robert E. McCalla, DDS

Clint Conner, DDS

Jeffrey Kalmowicz, DDS

Franklin Garcia-Godoy, DDS, MS, PhD, PhD

0 комментариев