Анатомическая близость боковых зубов верхней челюсти к верхнечелюстной пазухе обеспечивает естественный путь распространения стоматологической патологии в верхнечелюстную пазуху. Это распространение приводит к развитию заболеваний придаточных пазух носа, связанных с эндодонтической патологией, и называется “верхнечелюстным синуситом эндодонтического происхождения” (ВСЭП). В конечном счете подозрение на одонтогенные причины заболевания пазух носа должно стать облегчением как для лечащего врача, так и для пациента, поскольку эти состояния легко поддаются лечению неинвазивными средствами с высокой вероятностью успеха. В этой статье рассматривается диагностика и лечение одонтогенного синусита с акцентом на КЛКТ-визуализацию как часть междисциплинарного диагностического исследования. Также представлены иллюстративные случаи, документирующие лечение ВСЭП.

На самом деле, верхнечелюстной синусит, вызванный одонтогенной патологией, является распространенным явлением, особенно односторонний синусит. Согласно одной из недавних публикаций, от 34 до 50 % всех случаев верхнечелюстного синусита имеют одонтогенное происхождение. В исследовании Maillet et al 70 из 135 случаев синусита, выявленных при конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКЛ), имели одонтогенную причину, что составило 51,8 % случаев одонтогенного синусита. Кроме того, до 75 % случаев одностороннего верхнечелюстного синусита были вызваны одонтогенной патологией. Эти данные подчеркивают необходимость рассмотрения врачами одонтогенной этиологии заболеваний пазух, особенно односторонних, и включения стоматологов в мультидисциплинарные команды при лечении синусита.

Взаимосвязь патологии пазух и зубов

Распространение стоматологических технологий, в частности появление КЛКТ, позволило клиницистам лучше понять взаимосвязь патологии пазух и зубов. Классически стоматологи понимали, что боль в пазухах может иррадиировать в зубы и наоборот, но редко задумывались о том, что эти два состояния могут пересекаться. Двумерная (2D) визуализация, в частности, ограничивала возможности оценки рентгенологических проявлений обоих процессов заболевания. Однако с внедрением КЛКТ в стоматологическую практику сложная взаимосвязь между этими двумя образованиями становится все более очевидной, и ее нельзя игнорировать. На самом деле, одонтогенные заболевания могут проявляться симптоматическим или бессимптомным воспалением тканей прилегающих пазух. Заболевания пародонта и эндодонтические заболевания связаны с возникновением находок в пазухах, а именно мукозита.

Для случаев, когда синусит развивается вторично после эндодонтического заболевания, термин "верхнечелюстной синусит эндодонтического происхождения” (ВСЭП) был предложен в качестве лучшего описания этой уникальной формы заболевания пазух. В случаях ВСЭП периапикальное воспаление часто приводит к рентгенографическим изменениям в верхнечелюстной пазухе. Эти проявления могут включать периапикальный мукозит и периапикальный остеопериостит. Периапикальный мукозит, при котором мягкие ткани дна пазухи могут разрастаться с локальным отеком слизистой оболочки, проявляется в виде относительного рентгеноконтрастного помутнения в выстилке пазухи. При периапикальном остеопериостите костное дно пазухи смещается вверх в пазуху, а по внутренней периферии откладываются дополнительные слои кости. Обе рентгенографические картины могут прогрессировать в отсутствие лечения.

В итоге подозрение на одонтогенные причины заболеваний пазух должно приносить облегчение как врачу, так и пациенту, поскольку эти заболевания хорошо поддаются неинвазивным методам лечения с отличным прогнозом. Для постановки диагноза ВСЭП требуется тщательный сбор медицинского и стоматологического анамнеза. Он может проявляться различными стоматологическими и синоназальными симптомами, включая заложенность носа, ринорею, ретроринорею, лицевую боль и неприятный запах. Однако одонтогенный синусит может протекать и бессимптомно. От 1% до 47% случаев не имеют никаких симптомов со стороны зубов или пазух. Независимо от того, имеются ли в этих случаях стоматологические симптомы, при любом заболевании пазух, особенно одностороннем, следует рассматривать одонтогенную этиологию. Врачи, особенно отоларингологи, должны тесно сотрудничать со стоматологами в лечении одонтогенного синусита, поскольку для его разрешения требуются не медицинские или фармакологические, а стоматологические вмешательства. Учитывая сложность диагностики и целесообразность использования передовых технологий, таких как КЛКТ, часто требуется направление к специалисту-эндодонтисту.

Тщательная оценка

Комплексное эндодонтическое обследование показано любому пациенту с подозрением на ВСЭП. Врач должен провести осмотр твердых и мягких тканей, включая ограниченное пародонтологическое обследование. Обследование также должно включать в себя проверку чувствительности пульпы, включая использование тепловых и электрических методов исследования пульпы, когда это необходимо, и проверку периапикальных симптомов, включая перкуссию, пальпацию и откусывание. По результатам этих тестов в случаях ВСЭП зуб может иметь признаки воспаленной или некротической пульпы, что указывает на одонтогенный источник инфекции и, следовательно, на необходимость эндодонтического лечения.

Используя КЛКТ, а не двухмерное изображение, врачи с гораздо большей вероятностью смогут зафиксировать периапикальные признаки ВСЭП. Патология может не проявляться на обычных двухмерных снимках, поскольку на периапикальных рентгенограммах недостаточно хорошо видны взаимоотношения между корнями верхнечелюстных моляров и дном пазухи. КЛКТ-изображению имеют более высокое пространственное разрешение, чем двухмерные снимки, а также меньшую дозу облучения, более быструю визуализацию и более низкую стоимость по сравнению с классической КТ. По данным Low et al., при КЛКТ было выявлено на 34% больше поражений, чем при периапикальной рентгенографии боковых зубов верхнечелюстной области. При использовании КЛКТ можно выявить периапикальные поражения и изменения слизистой оболочки дна пазухи, особенно в одностороннем порядке. Снимки КЛКТ чрезвычайно полезны для выявления патологических изменений в верхнечелюстной пазухе, включая деструкцию кости, воспаление слизистой оболочки нижней части пазухи и ее помутнение. Таким образом, благодаря своей разрешающей способности и точности, КЛКТ зарекомендовала себя как незаменимый диагностический инструмент и постоянно показывает себя как оптимальный инструмент для постановки достоверного диагноза ВСЭП.

Лечение ВСЭП

Первичное лечение ВСЭП должно быть направлено на одонтогенную этиологию заболевания пазух, а именно на периапикальную патологию. Нехирургическое лечение корневых каналов (НХЛКК) может быть проведено для удаления патогенных микроорганизмов, обитающих в пульпе зуба, вызвавшего перирадикулярную патологию. В случаях рецидивирующей или персистирующей эндодонтической патологии нехирургическое лечение представляет собой разумный вариант лечения. Однако перирадикулярная хирургия может быть противопоказана из-за риска образования ятрогенного ороантрального свища, возникающего из-за близкого расположения верхушек верхнечелюстных зубов и дна пазухи. При начальной или рецидивирующей эндодонтической патологии может быть предложено удаление инфицированного зуба, если зуб считается нереставрируемым, но не представляет высокого риска образования ятрогенного ороантрального свища. Прогноз для этих методов лечения отличный при правильном подборе пациента.

Хотя лечение одонтогенного источника ВСЭП часто бывает достаточным для устранения патологии пазухи, в некоторых случаях требуется сопутствующее медикаментозное лечение. Например, случаи постоянных синоназальных симптомов могут побудить отоларинголога дополнить лечение вспомогательными лекарственными препаратами или хирургическими вмешательствами. Лекарственная терапия может включать изотоническое орошение носа солевым раствором, топические интраназальные кортикостероиды, антибиотики и пероральные кортикостероиды, как показано при лечении хронического риносинусита. Хотя антибиотики могут быть назначены в соответствии с антибиограммой, одно исследование показало, что в 79% случаев антибиотики не помогают, что свидетельствует о необходимости хирургического вмешательства. Хирургическое вмешательство может включать функциональную эндоскопическую хирургию пазух (ФЭХП), которая является золотым стандартом лечения хронического риносинусита. Целевыми результатами ФЭХП при лечении синусита являются «расширение отверстий пазух, восстановление адекватной аэрации пазух, улучшение мукоцилиарного транспорта и обеспечение лучшего пути для топических терапий».

В исследовании, проведенном Wang et al., 33 % пациентов из участвовавшей когорты потребовалось одновременное хирургическое вмешательство на пазухах и стоматологическая операция для полного разрешения заболевания. В другом ретроспективном обзоре у 52 % пациентов с одонтогенным синуситом улучшение наступило при медикаментозном и стоматологическом лечении, а 48 % потребовалась эндоскопическая операция на пазухах. Таким образом, для полного и всестороннего лечения ВСЭП очень важно, чтобы врачи и стоматологи работали вместе как междисциплинарная команда.

Описание клинических случаев

В двух следующих клинических случаях показаны диагностика и лечение МСЭП, а также преимущества КЛКТ, связанные с проведением визуализации в таких случаях.

Клинический случай 1

Пациентка, 62 года, обратилась к эндодонтисту по направлению стоматолога общей практики для обследования зуба 2.5 с видимой рентгенографической патологией. Она отрицала наличие зубной боли, но сообщила о давнем симптоматическом синусите неизвестного происхождения, который не поддавался лечению безрецептурными средствами, включая назальные спреи и деконгестанты. В ходе клинического осмотра было установлено, что зуб 2.5 не реагирует на тесты чувствительности пульпы и не чувствителен к перкуссии и пальпации. Керамическая коронка с полным покрытием была цела, а прилегающие мягкие ткани не имели признаков поражения.

С помощью периапикальной рентгенограммы и КЛКТ было подтверждено наличие апикальной патологии, а также наличие резкого сообщения пазухи с ВСЭП (Фото 1 и Фото 2). Диагноз для зуба 2.5 — некроз пульпы с бессимптомным апикальным периодонтитом. Было завершено НХЛКК (Фото 3). На контрольном приеме у врача через 1 год зуб 2.5 оставался бессимптомным, синусит разрешился, и было отмечено полное рентгенографическое заживление как периапикальной патологии, так и ВСЭП (Фото 4).

Фото 1. Клинический случай 1. На предоперационной периапикальной рентгенограмме видна периапикальная патология, связанная с зубом 2.5.

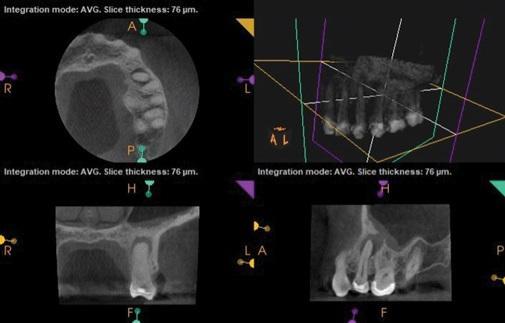

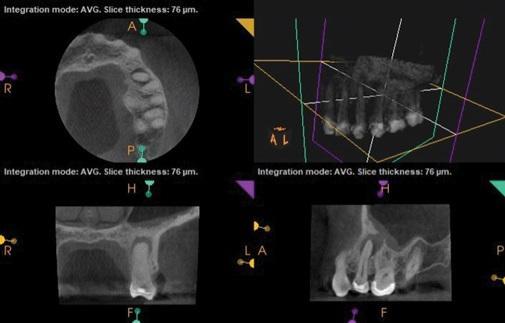

Фото 2. КЛКТ до операции. Обратите внимание на периапикальную патологию зуба 2.5 с сообщением с соседней верхнечелюстной пазухой, и сопутствующий мукозит.

Фото 3. Периапикальная рентгенограмма сразу после операции.

Фото 4. Контрольная КЛКТ через 1 год. Обратите внимание на разрешение предыдущей периапикальной патологии на зубе 2.5, наличие сообщения с пазухой и ВСЭП.

Клинический случай 2

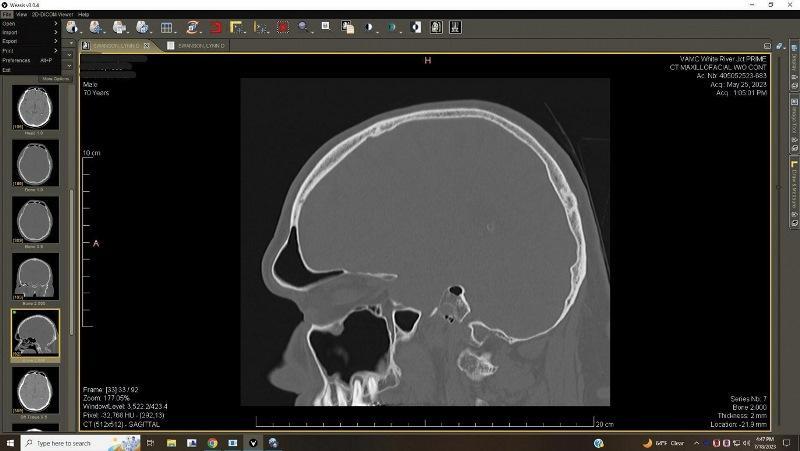

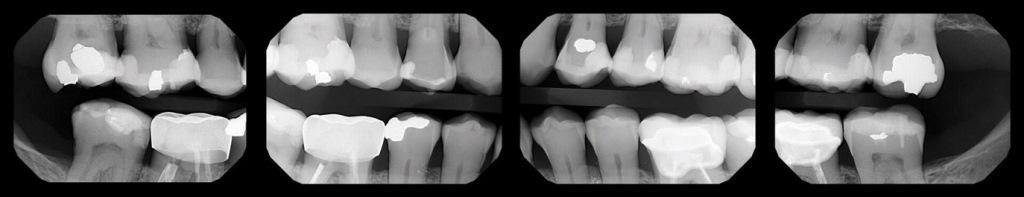

Пациент мужского пола, 52 года, был осмотрен своим отоларингологом по поводу симптоматического одностороннего синусита продолжительностью 6 месяцев. При проведении медицинской компьютерной томографии была выявлена патология зубов (Фото 5). У стоматолога-терапевта была проведена прикусная рентгенограмма зуба, и он направил пациента на эндодонтическое обследование (Фото 6).

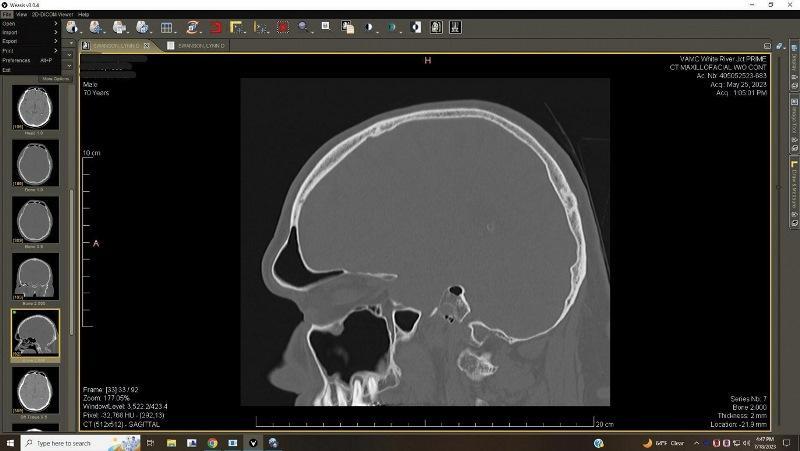

Фото 5. Клинический случай 2. На предоперационной компьютерной томограмме, полученной от отоларинголога, видна периапикальная радиолуценция, связанная с зубом 2.6, и сопутствующий мукозит верхнечелюстной пазухи.

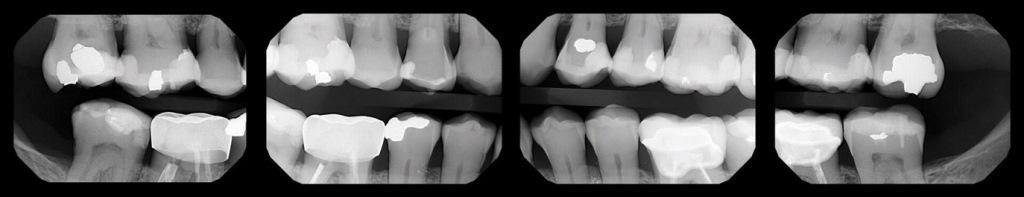

Фото 6. Предоперационная прикусная ренгенограмма, выполненная у стоматолога общей практики.

В рамках эндодонтического обследования на снимках КЛКТ была выявлена периапикальная патология, связанная с зубом 2.6, а также значительный ВСЭП (Фото 7 и Фото 8). Клиническое обследование подтвердило отсутствие холодовой реакции, но при перкуссии и пальпации не было болезненности. На месте без признаков рецидива кариеса была установлена композитная конструкция, . Мягкие ткани оставались без признаков поражения.

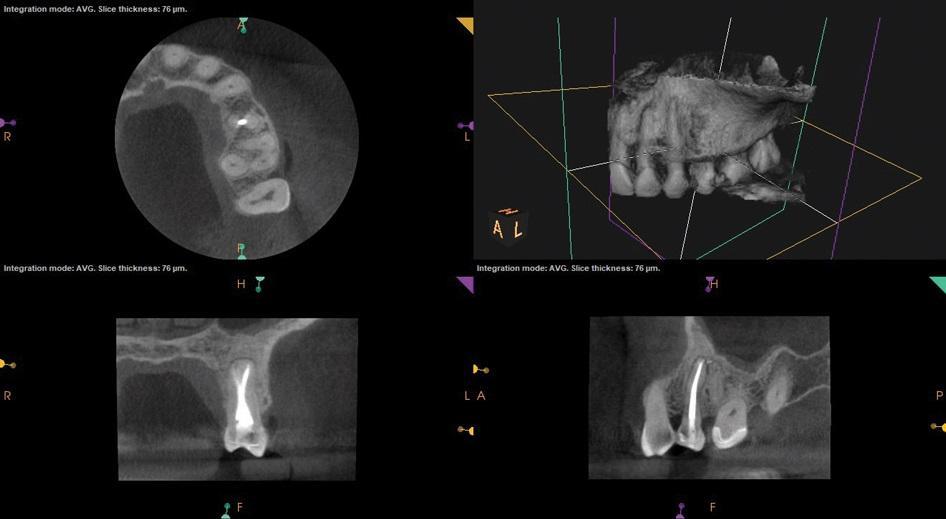

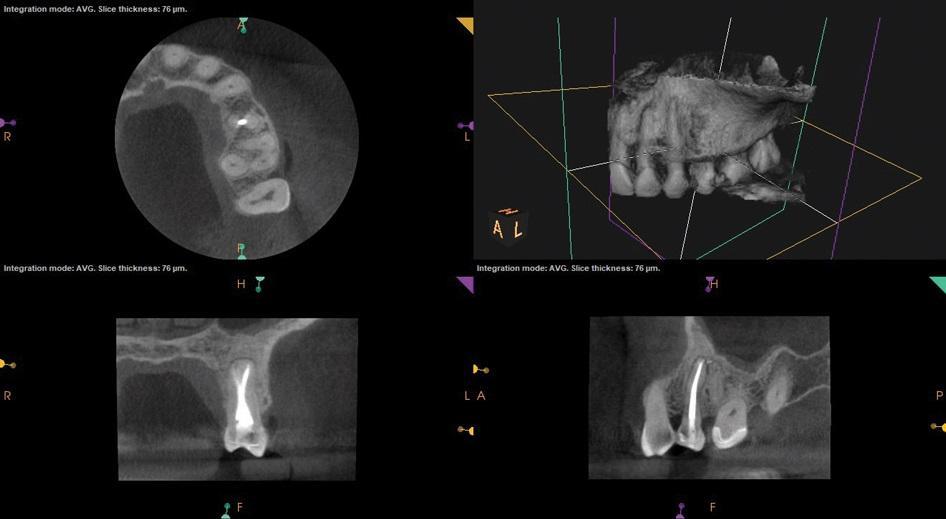

Фото 7 и Фото 8. На предоперационных снимках КЛКТ выявляется наличие периапикальной патологии на зубе 2.6, а также сообщение с соседней верхнечелюстной пазухой и сопутствующий мукозит.

Фото 7. Вид в сагиттальной плоскости, щечные корни зуба 2.6.

Фото 8. Вид в сагиттальной плоскости, небный корень зуба 2.6.

Диагноз для зуба 2.6 — некроз пульпы с бессимптомным апикальным периодонтитом. Было проведено НХЛКК (Фото 9), после чего стоматолог провел полное реставрационное лечение. По результатам 3-месячного наблюдения было выявлено устранение прежних симптомов со стороны пазух, нормальные клинические показатели и заживление рентгенографической патологии, включая периапикальную патологию и сопутствующий мукозит верхнечелюстной пазухи (Фото 10 и Фото 11).

Фото 9. Клинический случай 2, продолжение. Периапикальная визуализация после операции.

Фото 10. На КЛКТ снимках через 3 месяца после операции видны признаки заживления и уменьшение мукозита верхнечелюстной пазухи.

Фото 10. Вид в сагиттальной плоскости, щечные корни зуба 2.6.

Фото 11. Вид в сагиттальной плоскости, небный корень зуба 2.6.

Обсуждение

В обоих случаях показано улучшение результатов патологии синусов по сравнению с дооперационными снимками КЛКТ и послеоперационными контрольными снимками КЛКТ после НХЛКК (Фото 4, Фото 10 и Фото 11).javascript:tryClick('fig4');javascript:tryClick('fig10');javascript:tryClick('fig11'); Кроме того, в обоих случаях впечатляющим было восстановление ранее разрушенной кортикальной границы между верхушкой и верхнечелюстной пазухой. С клинической точки зрения, разрешение симптомов синусита у обоих пациентов после проведения нехирургической эндодонтической терапии было весьма заметным. Несмотря на отсутствие специфической зубной боли, симптомы синусита у этих пациентов не могли быть облегчены без эндодонтического вмешательства в связи с одонтогенной этиологией заболевания. В этих двух случаях показана ключевая роль КЛКТ в диагностике и оценке, а также успех НХЛКК при лечении случаев ВСЭП.

Вывод

ВСЭП — распространенный диагноз, который при правильной тактике легко поддается лечению. Многие пациенты страдают от симптомов синусита в течение длительного времени, когда этиология инфекции остается неустраненной. Очевидно, что этиологической причиной часто является стоматологическая инфекция, особенно в случаях одностороннего синусита. Сотрудничество между стоматологами и отоларингологами имеет важное значение в лечении одонтогенного синусита, начиная с диагностики. Трехмерная визуализация КЛКТ представляет собой наиболее полезный инструмент в диагностике ВСЭП, и практикующие стоматологи, которые ведут прием пациентов по направлениям от врачей, должны уделять приоритетное внимание ее использованию.

Хотя существует множество методов лечения МСЭП, НХЛКК и нехирургическое повторное лечение являются проверенными консервативными методами лечения с высоким успехом сохранения зубов. Благодаря этим нехирургическим методам лечения, а также дополнительным хирургическим или медикаментозным методам лечения синусита, если это необходимо, пациенты могут избавиться от симптомов синусита в сочетании с устранением источника одонтогенной инфекции. Ставя благополучие пациентов во главу угла своей практики, практикующие стоматологи и отоларингологи могут оказывать междисциплинарную помощь для успешного ведения случаев ВСЭП.

Авторы:

Jenna Zhu, DMD Candidate

Brooke Blicher, DMD

Rebekah Lucier Pryles, DMD

Анатомическая близость боковых зубов верхней челюсти к верхнечелюстной пазухе обеспечивает естественный путь распространения стоматологической патологии в верхнечелюстную пазуху. Это распространение приводит к развитию заболеваний придаточных пазух носа, связанных с эндодонтической патологией, и называется “верхнечелюстным синуситом эндодонтического происхождения” (ВСЭП). В конечном счете подозрение на одонтогенные причины заболевания пазух носа должно стать облегчением как для лечащего врача, так и для пациента, поскольку эти состояния легко поддаются лечению неинвазивными средствами с высокой вероятностью успеха. В этой статье рассматривается диагностика и лечение одонтогенного синусита с акцентом на КЛКТ-визуализацию как часть междисциплинарного диагностического исследования. Также представлены иллюстративные случаи, документирующие лечение ВСЭП.

На самом деле, верхнечелюстной синусит, вызванный одонтогенной патологией, является распространенным явлением, особенно односторонний синусит. Согласно одной из недавних публикаций, от 34 до 50 % всех случаев верхнечелюстного синусита имеют одонтогенное происхождение. В исследовании Maillet et al 70 из 135 случаев синусита, выявленных при конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКЛ), имели одонтогенную причину, что составило 51,8 % случаев одонтогенного синусита. Кроме того, до 75 % случаев одностороннего верхнечелюстного синусита были вызваны одонтогенной патологией. Эти данные подчеркивают необходимость рассмотрения врачами одонтогенной этиологии заболеваний пазух, особенно односторонних, и включения стоматологов в мультидисциплинарные команды при лечении синусита.

Взаимосвязь патологии пазух и зубов

Распространение стоматологических технологий, в частности появление КЛКТ, позволило клиницистам лучше понять взаимосвязь патологии пазух и зубов. Классически стоматологи понимали, что боль в пазухах может иррадиировать в зубы и наоборот, но редко задумывались о том, что эти два состояния могут пересекаться. Двумерная (2D) визуализация, в частности, ограничивала возможности оценки рентгенологических проявлений обоих процессов заболевания. Однако с внедрением КЛКТ в стоматологическую практику сложная взаимосвязь между этими двумя образованиями становится все более очевидной, и ее нельзя игнорировать. На самом деле, одонтогенные заболевания могут проявляться симптоматическим или бессимптомным воспалением тканей прилегающих пазух. Заболевания пародонта и эндодонтические заболевания связаны с возникновением находок в пазухах, а именно мукозита.

Для случаев, когда синусит развивается вторично после эндодонтического заболевания, термин "верхнечелюстной синусит эндодонтического происхождения” (ВСЭП) был предложен в качестве лучшего описания этой уникальной формы заболевания пазух. В случаях ВСЭП периапикальное воспаление часто приводит к рентгенографическим изменениям в верхнечелюстной пазухе. Эти проявления могут включать периапикальный мукозит и периапикальный остеопериостит. Периапикальный мукозит, при котором мягкие ткани дна пазухи могут разрастаться с локальным отеком слизистой оболочки, проявляется в виде относительного рентгеноконтрастного помутнения в выстилке пазухи. При периапикальном остеопериостите костное дно пазухи смещается вверх в пазуху, а по внутренней периферии откладываются дополнительные слои кости. Обе рентгенографические картины могут прогрессировать в отсутствие лечения.

В итоге подозрение на одонтогенные причины заболеваний пазух должно приносить облегчение как врачу, так и пациенту, поскольку эти заболевания хорошо поддаются неинвазивным методам лечения с отличным прогнозом. Для постановки диагноза ВСЭП требуется тщательный сбор медицинского и стоматологического анамнеза. Он может проявляться различными стоматологическими и синоназальными симптомами, включая заложенность носа, ринорею, ретроринорею, лицевую боль и неприятный запах. Однако одонтогенный синусит может протекать и бессимптомно. От 1% до 47% случаев не имеют никаких симптомов со стороны зубов или пазух. Независимо от того, имеются ли в этих случаях стоматологические симптомы, при любом заболевании пазух, особенно одностороннем, следует рассматривать одонтогенную этиологию. Врачи, особенно отоларингологи, должны тесно сотрудничать со стоматологами в лечении одонтогенного синусита, поскольку для его разрешения требуются не медицинские или фармакологические, а стоматологические вмешательства. Учитывая сложность диагностики и целесообразность использования передовых технологий, таких как КЛКТ, часто требуется направление к специалисту-эндодонтисту.

Тщательная оценка

Комплексное эндодонтическое обследование показано любому пациенту с подозрением на ВСЭП. Врач должен провести осмотр твердых и мягких тканей, включая ограниченное пародонтологическое обследование. Обследование также должно включать в себя проверку чувствительности пульпы, включая использование тепловых и электрических методов исследования пульпы, когда это необходимо, и проверку периапикальных симптомов, включая перкуссию, пальпацию и откусывание. По результатам этих тестов в случаях ВСЭП зуб может иметь признаки воспаленной или некротической пульпы, что указывает на одонтогенный источник инфекции и, следовательно, на необходимость эндодонтического лечения.

Используя КЛКТ, а не двухмерное изображение, врачи с гораздо большей вероятностью смогут зафиксировать периапикальные признаки ВСЭП. Патология может не проявляться на обычных двухмерных снимках, поскольку на периапикальных рентгенограммах недостаточно хорошо видны взаимоотношения между корнями верхнечелюстных моляров и дном пазухи. КЛКТ-изображению имеют более высокое пространственное разрешение, чем двухмерные снимки, а также меньшую дозу облучения, более быструю визуализацию и более низкую стоимость по сравнению с классической КТ. По данным Low et al., при КЛКТ было выявлено на 34% больше поражений, чем при периапикальной рентгенографии боковых зубов верхнечелюстной области. При использовании КЛКТ можно выявить периапикальные поражения и изменения слизистой оболочки дна пазухи, особенно в одностороннем порядке. Снимки КЛКТ чрезвычайно полезны для выявления патологических изменений в верхнечелюстной пазухе, включая деструкцию кости, воспаление слизистой оболочки нижней части пазухи и ее помутнение. Таким образом, благодаря своей разрешающей способности и точности, КЛКТ зарекомендовала себя как незаменимый диагностический инструмент и постоянно показывает себя как оптимальный инструмент для постановки достоверного диагноза ВСЭП.

Лечение ВСЭП

Первичное лечение ВСЭП должно быть направлено на одонтогенную этиологию заболевания пазух, а именно на периапикальную патологию. Нехирургическое лечение корневых каналов (НХЛКК) может быть проведено для удаления патогенных микроорганизмов, обитающих в пульпе зуба, вызвавшего перирадикулярную патологию. В случаях рецидивирующей или персистирующей эндодонтической патологии нехирургическое лечение представляет собой разумный вариант лечения. Однако перирадикулярная хирургия может быть противопоказана из-за риска образования ятрогенного ороантрального свища, возникающего из-за близкого расположения верхушек верхнечелюстных зубов и дна пазухи. При начальной или рецидивирующей эндодонтической патологии может быть предложено удаление инфицированного зуба, если зуб считается нереставрируемым, но не представляет высокого риска образования ятрогенного ороантрального свища. Прогноз для этих методов лечения отличный при правильном подборе пациента.

Хотя лечение одонтогенного источника ВСЭП часто бывает достаточным для устранения патологии пазухи, в некоторых случаях требуется сопутствующее медикаментозное лечение. Например, случаи постоянных синоназальных симптомов могут побудить отоларинголога дополнить лечение вспомогательными лекарственными препаратами или хирургическими вмешательствами. Лекарственная терапия может включать изотоническое орошение носа солевым раствором, топические интраназальные кортикостероиды, антибиотики и пероральные кортикостероиды, как показано при лечении хронического риносинусита. Хотя антибиотики могут быть назначены в соответствии с антибиограммой, одно исследование показало, что в 79% случаев антибиотики не помогают, что свидетельствует о необходимости хирургического вмешательства. Хирургическое вмешательство может включать функциональную эндоскопическую хирургию пазух (ФЭХП), которая является золотым стандартом лечения хронического риносинусита. Целевыми результатами ФЭХП при лечении синусита являются «расширение отверстий пазух, восстановление адекватной аэрации пазух, улучшение мукоцилиарного транспорта и обеспечение лучшего пути для топических терапий».

В исследовании, проведенном Wang et al., 33 % пациентов из участвовавшей когорты потребовалось одновременное хирургическое вмешательство на пазухах и стоматологическая операция для полного разрешения заболевания. В другом ретроспективном обзоре у 52 % пациентов с одонтогенным синуситом улучшение наступило при медикаментозном и стоматологическом лечении, а 48 % потребовалась эндоскопическая операция на пазухах. Таким образом, для полного и всестороннего лечения ВСЭП очень важно, чтобы врачи и стоматологи работали вместе как междисциплинарная команда.

Описание клинических случаев

В двух следующих клинических случаях показаны диагностика и лечение МСЭП, а также преимущества КЛКТ, связанные с проведением визуализации в таких случаях.

Клинический случай 1

Пациентка, 62 года, обратилась к эндодонтисту по направлению стоматолога общей практики для обследования зуба 2.5 с видимой рентгенографической патологией. Она отрицала наличие зубной боли, но сообщила о давнем симптоматическом синусите неизвестного происхождения, который не поддавался лечению безрецептурными средствами, включая назальные спреи и деконгестанты. В ходе клинического осмотра было установлено, что зуб 2.5 не реагирует на тесты чувствительности пульпы и не чувствителен к перкуссии и пальпации. Керамическая коронка с полным покрытием была цела, а прилегающие мягкие ткани не имели признаков поражения.

С помощью периапикальной рентгенограммы и КЛКТ было подтверждено наличие апикальной патологии, а также наличие резкого сообщения пазухи с ВСЭП (Фото 1 и Фото 2). Диагноз для зуба 2.5 — некроз пульпы с бессимптомным апикальным периодонтитом. Было завершено НХЛКК (Фото 3). На контрольном приеме у врача через 1 год зуб 2.5 оставался бессимптомным, синусит разрешился, и было отмечено полное рентгенографическое заживление как периапикальной патологии, так и ВСЭП (Фото 4).

Фото 1. Клинический случай 1. На предоперационной периапикальной рентгенограмме видна периапикальная патология, связанная с зубом 2.5.

Фото 2. КЛКТ до операции. Обратите внимание на периапикальную патологию зуба 2.5 с сообщением с соседней верхнечелюстной пазухой, и сопутствующий мукозит.

Фото 3. Периапикальная рентгенограмма сразу после операции.

Фото 4. Контрольная КЛКТ через 1 год. Обратите внимание на разрешение предыдущей периапикальной патологии на зубе 2.5, наличие сообщения с пазухой и ВСЭП.

Клинический случай 2

Пациент мужского пола, 52 года, был осмотрен своим отоларингологом по поводу симптоматического одностороннего синусита продолжительностью 6 месяцев. При проведении медицинской компьютерной томографии была выявлена патология зубов (Фото 5). У стоматолога-терапевта была проведена прикусная рентгенограмма зуба, и он направил пациента на эндодонтическое обследование (Фото 6).

Фото 5. Клинический случай 2. На предоперационной компьютерной томограмме, полученной от отоларинголога, видна периапикальная радиолуценция, связанная с зубом 2.6, и сопутствующий мукозит верхнечелюстной пазухи.

Фото 6. Предоперационная прикусная ренгенограмма, выполненная у стоматолога общей практики.

В рамках эндодонтического обследования на снимках КЛКТ была выявлена периапикальная патология, связанная с зубом 2.6, а также значительный ВСЭП (Фото 7 и Фото 8). Клиническое обследование подтвердило отсутствие холодовой реакции, но при перкуссии и пальпации не было болезненности. На месте без признаков рецидива кариеса была установлена композитная конструкция, . Мягкие ткани оставались без признаков поражения.

Фото 7 и Фото 8. На предоперационных снимках КЛКТ выявляется наличие периапикальной патологии на зубе 2.6, а также сообщение с соседней верхнечелюстной пазухой и сопутствующий мукозит.

Фото 7. Вид в сагиттальной плоскости, щечные корни зуба 2.6.

Фото 8. Вид в сагиттальной плоскости, небный корень зуба 2.6.

Диагноз для зуба 2.6 — некроз пульпы с бессимптомным апикальным периодонтитом. Было проведено НХЛКК (Фото 9), после чего стоматолог провел полное реставрационное лечение. По результатам 3-месячного наблюдения было выявлено устранение прежних симптомов со стороны пазух, нормальные клинические показатели и заживление рентгенографической патологии, включая периапикальную патологию и сопутствующий мукозит верхнечелюстной пазухи (Фото 10 и Фото 11).

Фото 9. Клинический случай 2, продолжение. Периапикальная визуализация после операции.

Фото 10. На КЛКТ снимках через 3 месяца после операции видны признаки заживления и уменьшение мукозита верхнечелюстной пазухи.

Фото 10. Вид в сагиттальной плоскости, щечные корни зуба 2.6.

Фото 11. Вид в сагиттальной плоскости, небный корень зуба 2.6.

Обсуждение

В обоих случаях показано улучшение результатов патологии синусов по сравнению с дооперационными снимками КЛКТ и послеоперационными контрольными снимками КЛКТ после НХЛКК (Фото 4, Фото 10 и Фото 11).javascript:tryClick('fig4');javascript:tryClick('fig10');javascript:tryClick('fig11'); Кроме того, в обоих случаях впечатляющим было восстановление ранее разрушенной кортикальной границы между верхушкой и верхнечелюстной пазухой. С клинической точки зрения, разрешение симптомов синусита у обоих пациентов после проведения нехирургической эндодонтической терапии было весьма заметным. Несмотря на отсутствие специфической зубной боли, симптомы синусита у этих пациентов не могли быть облегчены без эндодонтического вмешательства в связи с одонтогенной этиологией заболевания. В этих двух случаях показана ключевая роль КЛКТ в диагностике и оценке, а также успех НХЛКК при лечении случаев ВСЭП.

Вывод

ВСЭП — распространенный диагноз, который при правильной тактике легко поддается лечению. Многие пациенты страдают от симптомов синусита в течение длительного времени, когда этиология инфекции остается неустраненной. Очевидно, что этиологической причиной часто является стоматологическая инфекция, особенно в случаях одностороннего синусита. Сотрудничество между стоматологами и отоларингологами имеет важное значение в лечении одонтогенного синусита, начиная с диагностики. Трехмерная визуализация КЛКТ представляет собой наиболее полезный инструмент в диагностике ВСЭП, и практикующие стоматологи, которые ведут прием пациентов по направлениям от врачей, должны уделять приоритетное внимание ее использованию.

Хотя существует множество методов лечения МСЭП, НХЛКК и нехирургическое повторное лечение являются проверенными консервативными методами лечения с высоким успехом сохранения зубов. Благодаря этим нехирургическим методам лечения, а также дополнительным хирургическим или медикаментозным методам лечения синусита, если это необходимо, пациенты могут избавиться от симптомов синусита в сочетании с устранением источника одонтогенной инфекции. Ставя благополучие пациентов во главу угла своей практики, практикующие стоматологи и отоларингологи могут оказывать междисциплинарную помощь для успешного ведения случаев ВСЭП.

Авторы:

Jenna Zhu, DMD Candidate

Brooke Blicher, DMD

Rebekah Lucier Pryles, DMD

0 комментариев