Вертикальный перелом корня (VRF) — это продольно ориентированный перелом корня, который, в зависимости от его причины, обычно начинается от апикальной части корня и распространяется на коронковую часть или наоборот, обычно обрекая зуб на удаление. Чаще встречается при эндодонтическом лечении зубов, хотя существуют и другие предрасполагающие факторы риска, которые могут спровоцировать появление трещин, приводящих к таким переломам в жизненно важных или некротизированных зубах. VRF может развиваться медленно и без каких-либо явных признаков или симптомов, что затрудняет его диагностику. Общими признаками и симптомами являются болезненность при перкуссии, легкая или тупая боль при жевании, припухлость десен, глубокий, узкий и изолированный пародонтальный карман, который обычно ассоциируется с абсцессом, и развитие J-образной рентгенопрозрачности.

Клинический случай

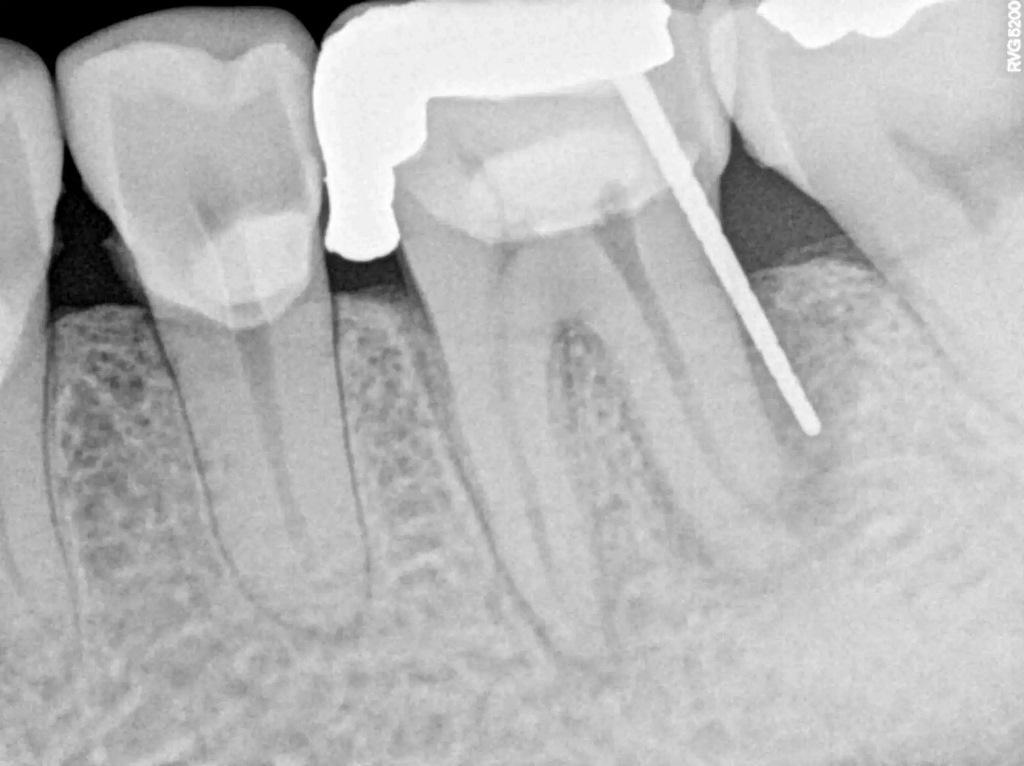

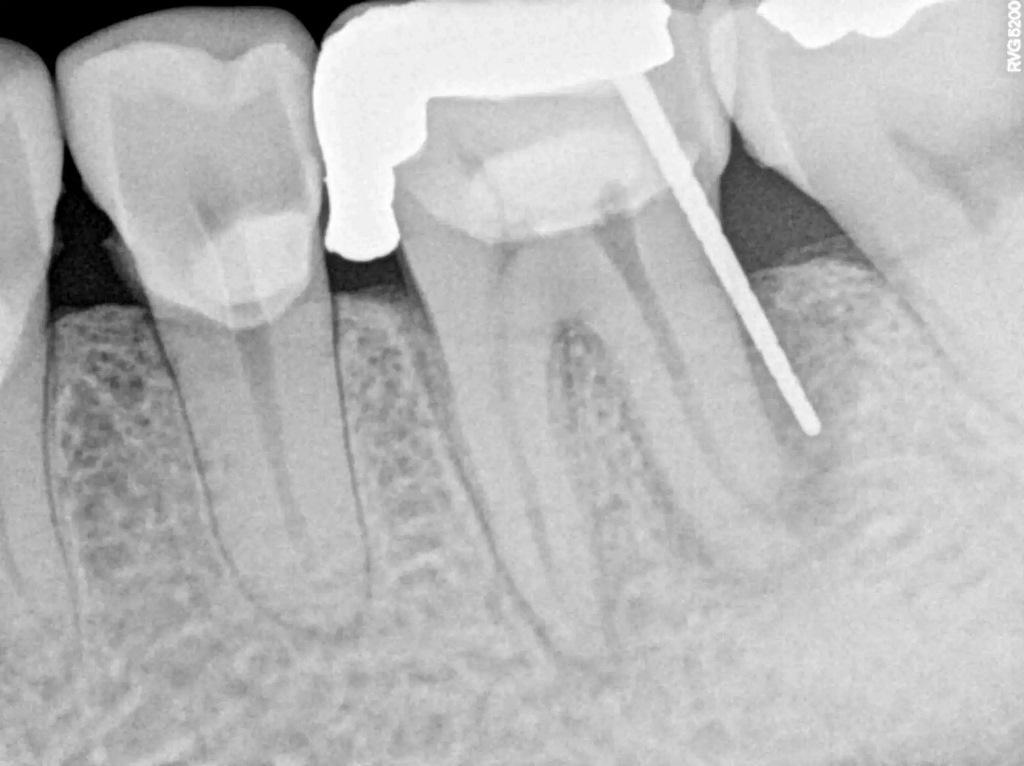

50-летний пациент с системным заболеванием, не вызывающим сопутствующих заболеваний, обратился с основной жалобой на боль при жевании. Он сообщил, что шесть месяцев назад ему была проведена прямая реставрация первого коренного зуба левой нижней челюсти. При клиническом и рентгенологическом обследовании была обнаружена большая, чрезмерно растянутая пломба из амальгамы II класса, а также J-образное просвечивание дистальной части зуба (фото 1). Также наблюдались дистально ориентированная буккальная припухлость и признаки окклюзионного износа, характерные для бруксизма зубных рядов. Зуб болезненно реагировал на перкуссию и отрицательно реагировал на электрические и тепловые стимулы. При зондировании в области абсцесса был выявлен изолированный карман диаметром 9 мм (фото 2). У зуба был диагностирован некроз пульпы и периапикальный абсцесс, а также подозрение на VRF. Для подтверждения предполагаемого диагноза была подготовлена полость доступа под изоляцией коффердамом и под стоматологическим операционным микроскопом. Когда предыдущая реставрация была удалена, на дистальной стороне дна пульпы при увеличении в 10 раз была обнаружена линия продольной трещины.

Фото 1а

Фото 1b

Фото 2

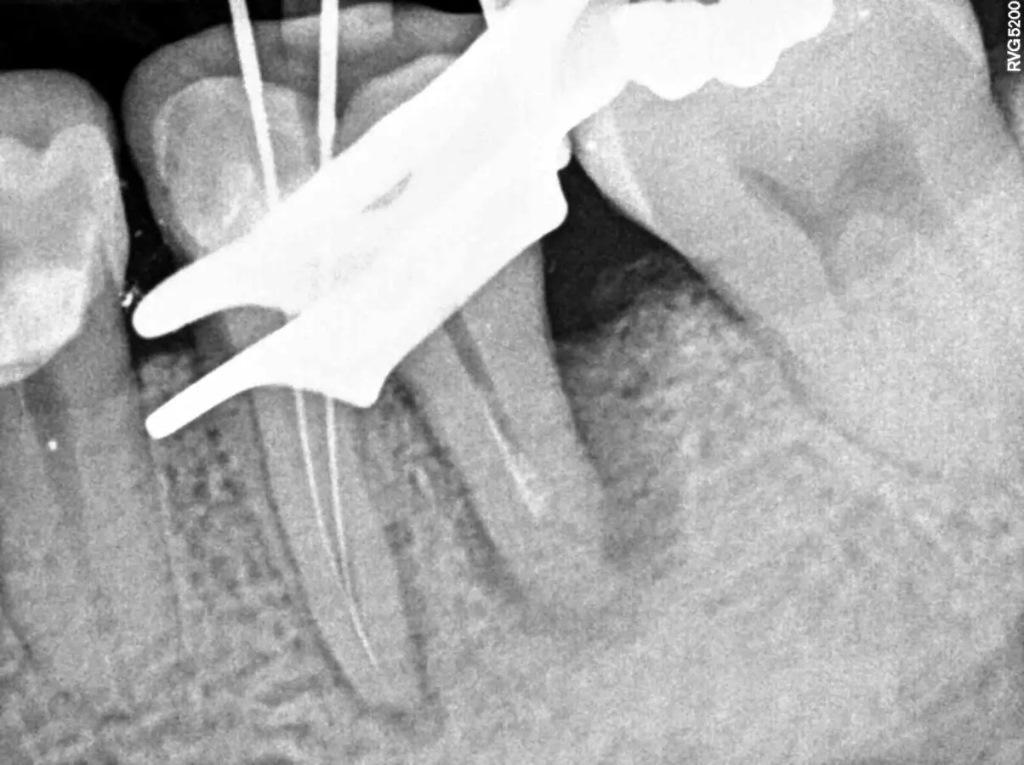

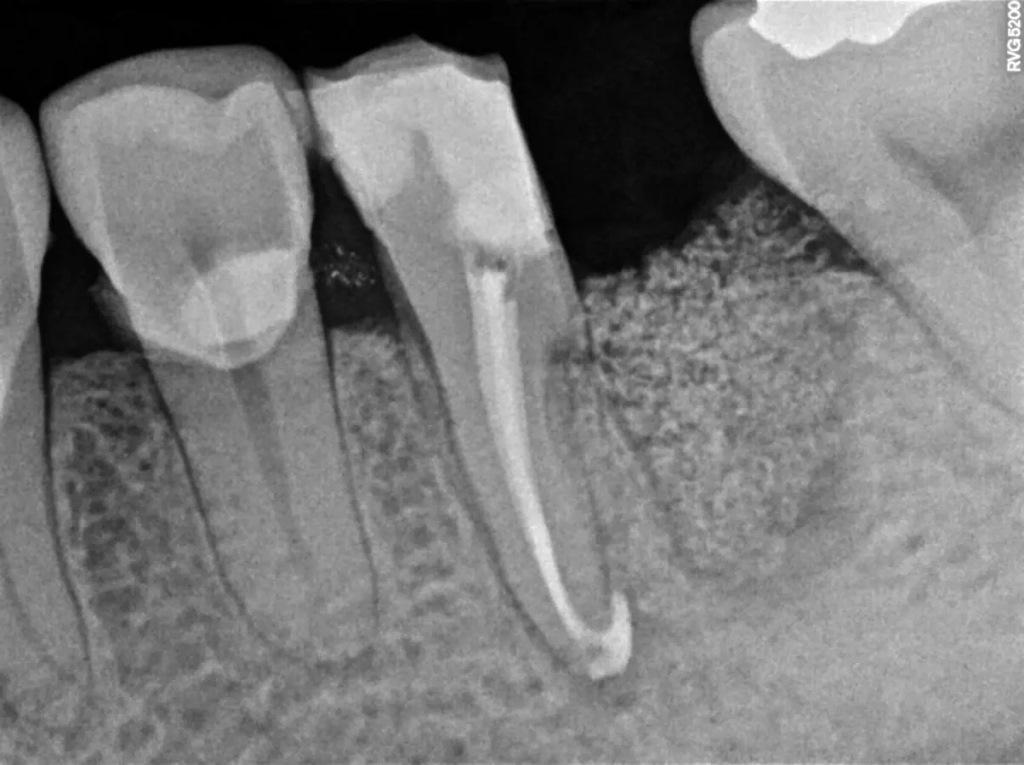

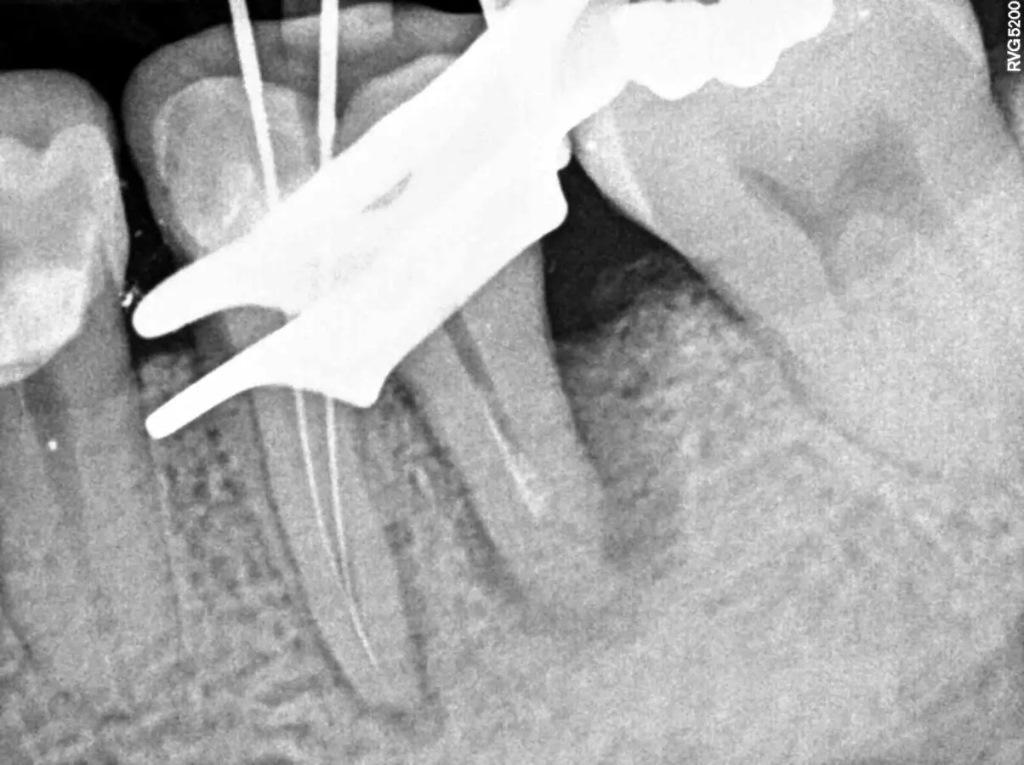

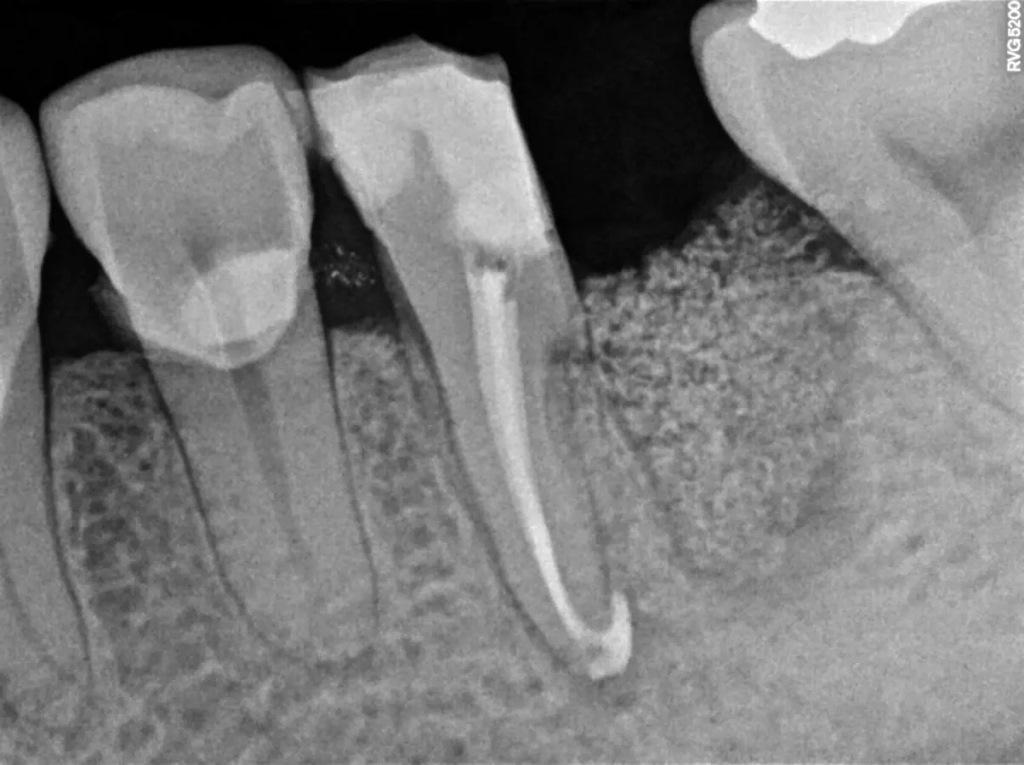

После этого с пациентом была обсуждена процедура гемисекции, и он дал свое полное согласие на ее проведение. Сначала дистальный канал был осторожно промыт гипохлоритом натрия в концентрации 5%, а затем обработан гидроксидом кальция (фото 3). При повторном посещении через 15 дней буккальный абсцесс отступил (фото 4). Затем мезиальный корневой канал обрабатывали обычным способом, определяя рабочую длину с помощью электронного апексолокатора (Root ZX II, Morita), проводили инструментарий с помощью никель–титановых файлов (Pro-Flexi Files, Denco) и обтурировали гуттаперчевым материалом и биокерамическим герметиком с использованием техники одноконусной обтурации (CeraSeal, Мета Biomed). На полимерную сердцевину был нанесен композит с двойной полимеризацией CompCore AF, Premier Dental (фото 5-6).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

После этого была проведена процедура гемисекции под местной анестезией (4% артикаин с адреналином в соотношении 1:100.000; Septodont). Под микроскопом с помощью лезвия №15С был выполнен внутрисуставной разрез и приподнят лоскут частичной толщины без вертикальных разрезов для осмотра фуркальной области и резекции дистального отдела корня и его коронковой части с помощью алмазного фиссурного бора (фото 7–9). Был выполнен кюретаж грануляционной ткани, область промыта физиологическим раствором, а в альвеолярное гнездо был помещен синтетический костный трансплантат DM Bone, Meta Biomed (фото 10). Сзади лоскут был перемещен и зашит полипропиленовым материалом №6/0. Швы были сняты через семь дней, и около трех месяцев пациент находился под наблюдением. Когда ткань зажила, началась окончательная процедура восстановления. Остаток зуба был препарирован, и на окклюзионную поверхность соседних зубов был установлен несъемный мостовидный протез с двумя литыми металлическими накладками, прикрепленными к ранее подготовленным опорам (фото 11).

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

При последующем трехлетнем клиническом обследовании пациент не испытывал боли при перкуссии или пальпации, не было никаких признаков или симптомов заболевания, иными словами пациент чувствовал себя комфортно. К сожалению, через шесть месяцев реставрация отслоилась, и было решено заменить ее на коронку из диоксида циркония по технологии CAD/CAM.

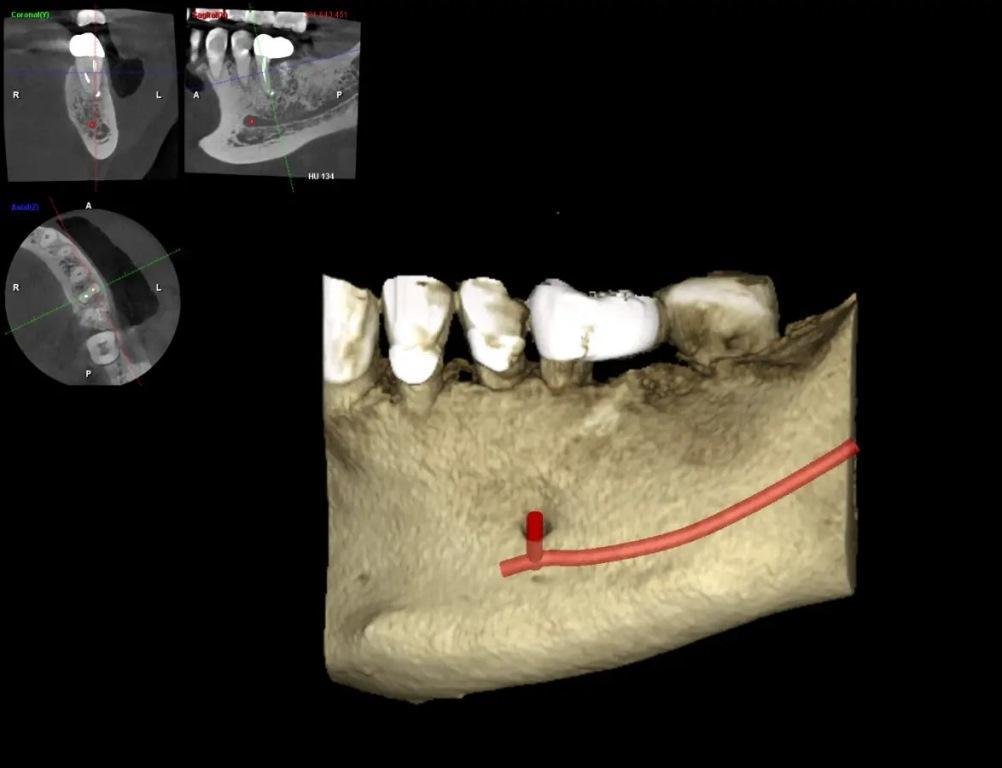

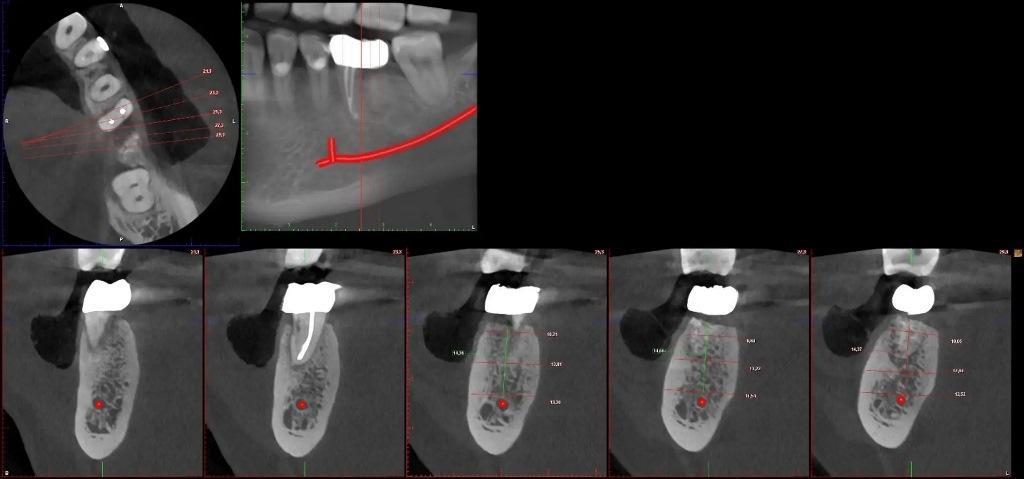

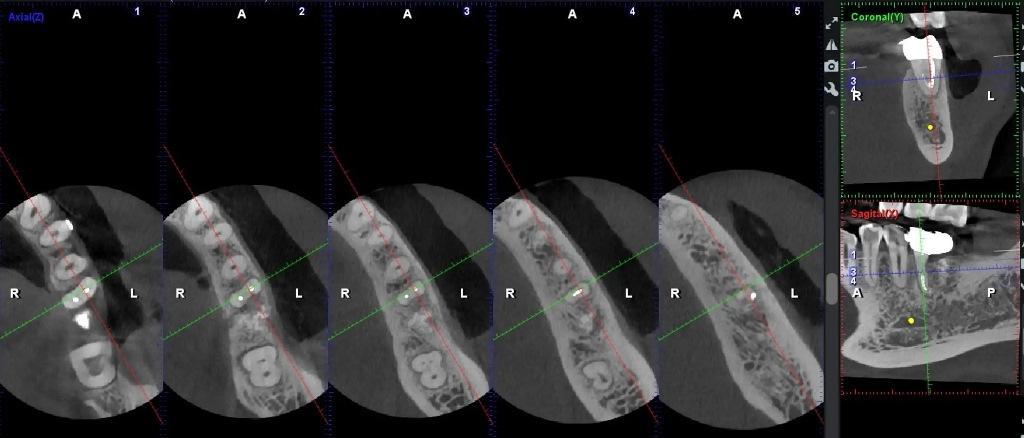

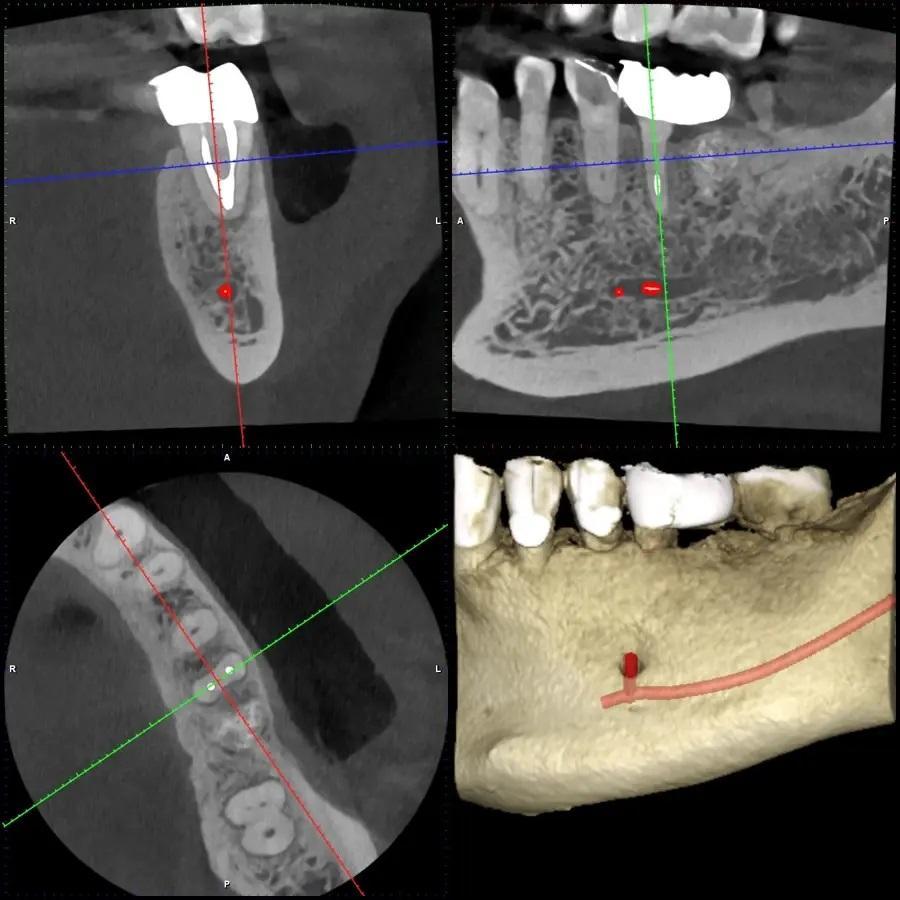

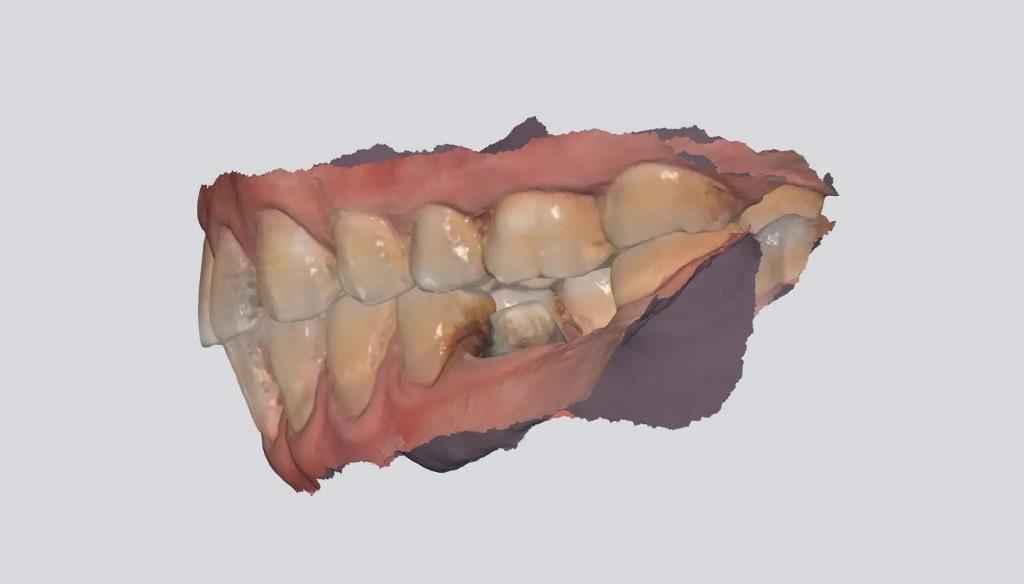

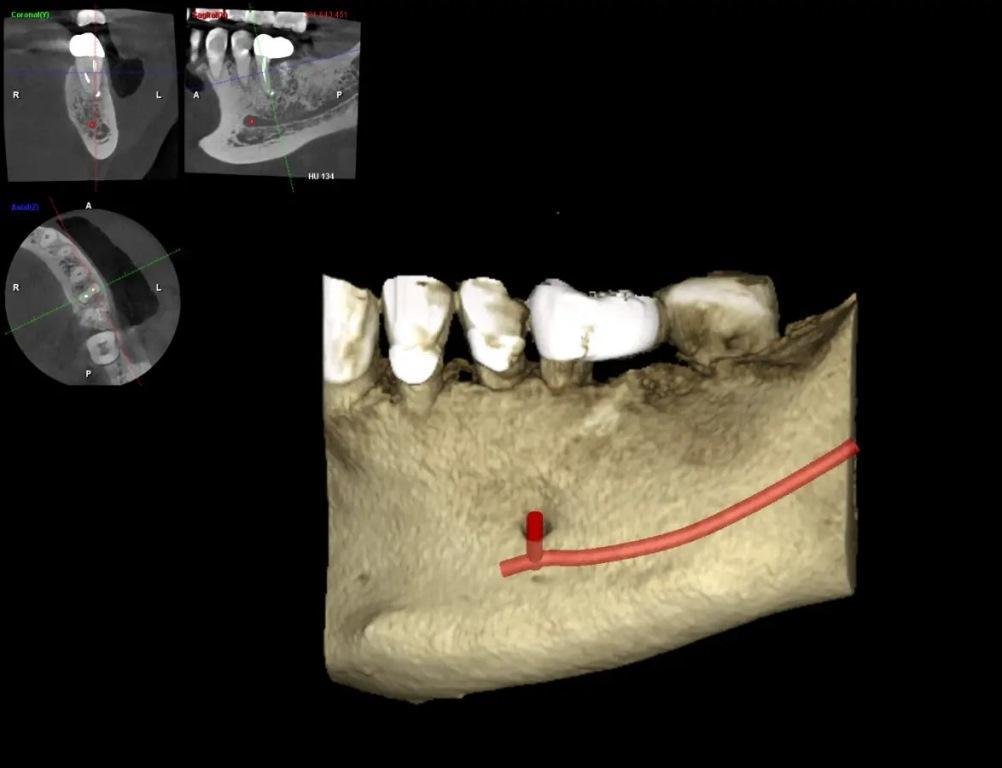

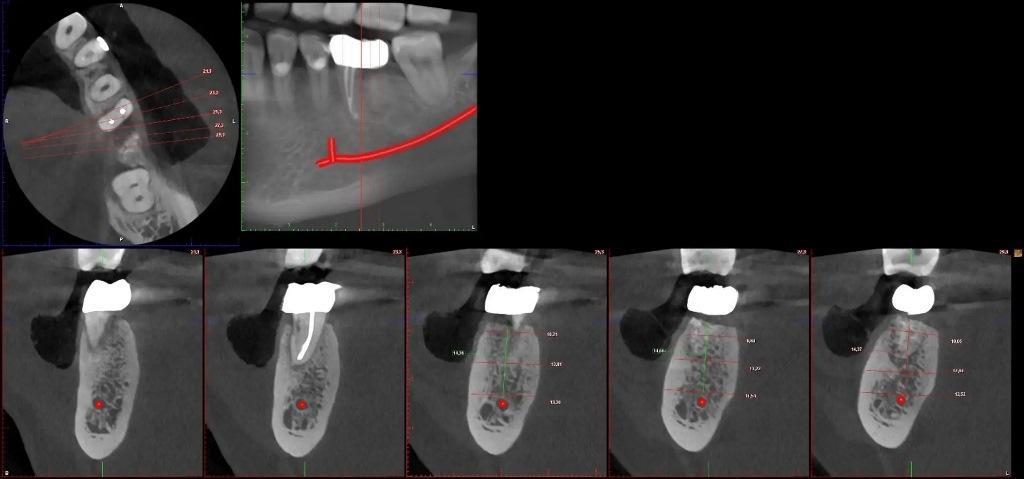

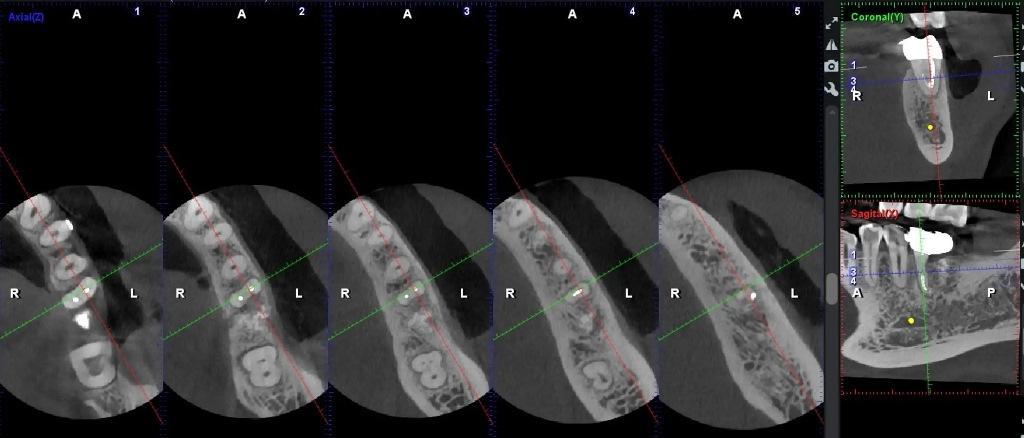

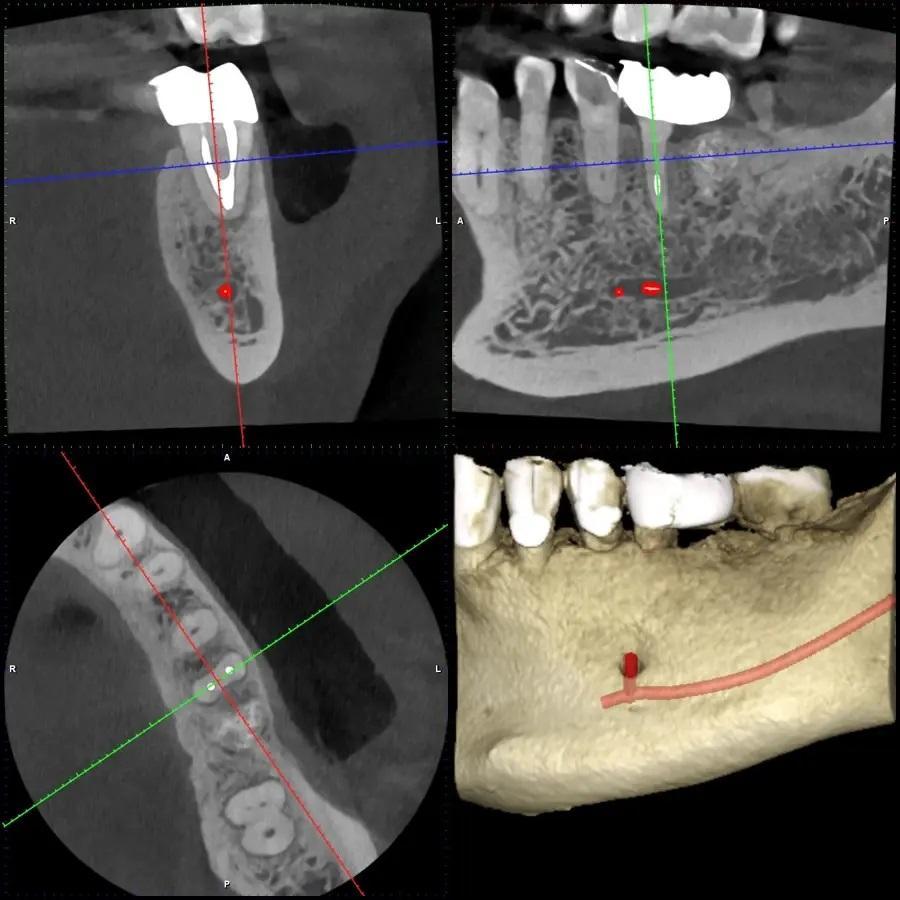

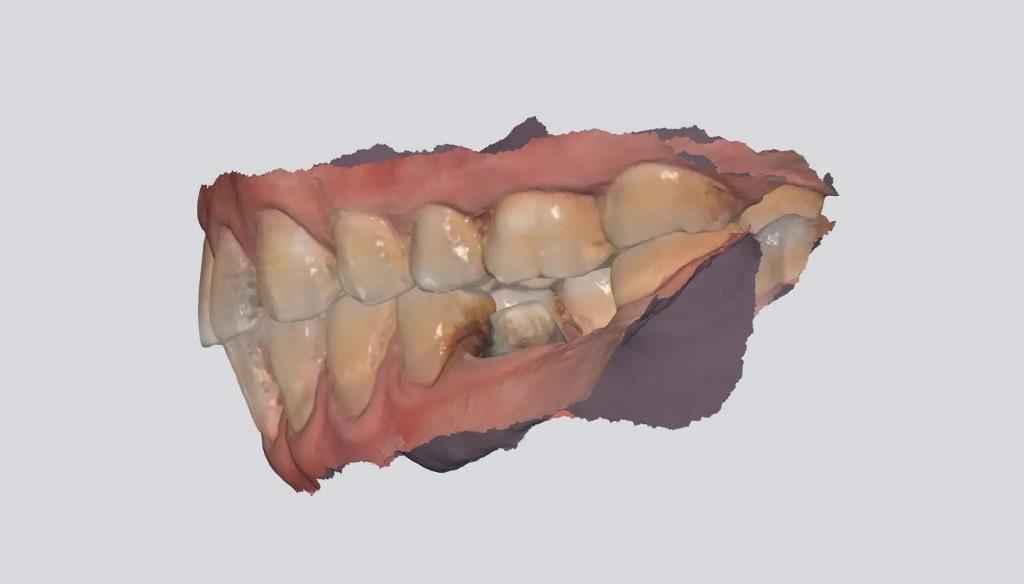

Через год реставрация прошла успешно, и у пациента не было симптомов. Рентгенограммы и контрольная КЛКТ показали полное заживление кости. На периапикальной рентгенограмме зуба была виден здоровый десмодонт (периодонтальная связка) и отсутствие признаков разрушения реставрации (фото 12). Результаты КЛКТ в поперечном, аксиальном и коронарном разрезах показали хорошую ширину и высоту кости и отсутствие патологических изменений (фото 13–16). Окклюзионное сканирование и клинические снимки показали хорошую адаптацию новой реставрации и здоровую десну (фото 17–20).

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Обсуждение

Трещины на зубах могут привести к VRF. Это распространенный клинический сценарий при эндодонтическом лечении зубов и менее распространенный при неэндодонтическом лечении зубов. Когда развивается VRF, наступает разочарование, так как VRF ограничивает возможности длительного лечения. Было предложено множество стратегий лечения, однако многие из этих решений преждевременно терпят неудачу.

Ретроспективные эпидемиологические исследования и отчеты о случаях не дают обнадеживающих результатов в отношении долгосрочных результатов лечения, и на сегодняшний день не существует стандартизированного протокола лечения этих зубов из-за неоднородности клинических ситуаций. Таким образом, прогноз в этих случаях зависит от множества факторов, таких как прогрессирование линии перелома и повреждение окружающих структур пародонта, вызванное проникновением бактерий и их побочных продуктов.

После того, как диагноз зуба был подтвержден как VRF, необходимо провести надлежащую оценку, учитывая ожидания пациента, а также варианты лечения и их прогноз, особенно если предполагается сохранить зуб. В контексте героических методов лечения, направленных на сохранение зуба, пациенту необходимо четко объяснить, что существует риск развития потери костной массы, воспаления и инфекции, которые могут прогрессировать и, следовательно, ограничить или исключить установку имплантата в будущем.

Поскольку большинство VRF сопровождаются потерей периодонтальной связки, также наблюдается значительная потеря костной массы. Если трещина обнаружена на ранней стадии, VRF можно избежать, что подчеркивает важность тщательного клинического и рентгенологического обследования под операционным микроскопом и с помощью КЛКТ-визуализации.

Клинические и рентгенологические данные и их интерпретация в этих случаях имеют жизненно важное значение. Субъективными признаками, о которых сообщается, в большинстве случаев являются боль при прикусывании и резкая боль без какой-либо другой возможной причины, а объективными признаками являются образование абсцесса, который обычно сопровождается изолированным глубоким дефектом при зондировании, свидетельствующим о глубоком пародонтальном кармане, который рентгенологически сочетается с J-образным рисунком потери кости. Однако это может быть ошибочно диагностировано как патогномоничное проявление VRF. Апико-маргинальные дефекты пародонта также могут имитировать это явление.

В данном случае была выполнена консервация альвеол с целью сохранения достаточного объема и ширины кости для возможной установки имплантата или протезирования в будущем. Важный аспект, который следует учитывать при лечении наполовину удаленного зуба, является его окончательное восстановление. В данном случае реставрация была направлена на сохранение, минимальную инвазивность для соседних зубов и подготовку структуры оставшегося зуба для надлежащей адаптации и правильного дизайна. Также она была направлена на то, чтобы сбалансированно направлять окклюзионные силы. Несмотря на это, спустя 3,5 года, реставрация не удалась, и был установлен несъемный протез по технологии CAD/CAM.

VRF был вылечен несколькими методами, помимо ампутации корня, гемисекции и экстракции. Большая часть буккальной половины корня была удалена и нанесен 20%-ный раствор лимонной кислоты на 5 минут на все открытые поверхности корня одного моляра. Зуб функционировал нормально, и за три года наблюдения не было обнаружено никаких дефектов пародонта или рентгенологических патологий. Однако врач счел, что долгосрочный прогноз сомнителен. Для ускорения заживления зубов с помощью VRF была использована повязка с гидроксидом кальция, а в качестве герметика для корневых каналов был использован стеклоиономерный цемент (СИЦ) для склеивания поврежденного сегмента. В течение шести месяцев наблюдения происходило заживление костного дефекта.

В исследовании с большим объемом выборки авторы сообщили о серии случаев наблюдения от четырех до 45 месяцев, в которых приживаемость составила до 83,0% через 12 месяцев и 36,3% через 24 месяца после преднамеренной реплантации и склеивания сломанных сегментов с помощью смолы, скрепляющей дентин 4 META/MMA-TBB.

Та же группа исследователей сообщила о приживаемости 88,5% через 12 месяцев, 69,2% через 36 месяцев и 59,3% через 60 месяцев для 26 зубов с VRF, обработанных по тому же протоколу склеивания и наблюдавшихся в течение 76 месяцев.

Авторы статьи о хирургическом лечении вертикальных переломов корней зубов боковой группы на верхней и нижней челюсти Спирос Г. Флоратос и Самуэль И. Крэтчмэн работают на кафедре эндодонтии Школы стоматологической медицины Университета Пенсильвании в Филадельфии (США). Они удалили линию перелома, удалив фрагмент корня, а затем выполнили ретроградное заполнение заполнителем из минерального триоксида (МТА) и поместили рассасывающуюся коллагеновую мембрану, чтобы закрыть костный дефект. После 8 - 24 месяцев наблюдения состояние зубов оставалось бессимптомным, и было отмечено периапикальное заживление с формированием десмодонта (периодонтальной связки).

В целом, прогноз в этих отчетах о случаях сильно различается. Что касается сценария гемисекции, то доктор Франк Сетцер и соавторы в ходе мета-анализа литературы пришли к выводу, что, при правильном подходе и выборе пациента, гемисекция коронки и корня может быть хорошим вариантом для сохранения зубов, поскольку она показала общую кумулятивную приживаемость в 85,6%, что сопоставимо с таковым при первичном эндодонтическом лечении (87%-97%), повторное нехирургическое лечение (89%) и повторное хирургическое лечение (88%). Они пришли к выводу, что это может побудить стоматологов использовать эти процедуры для продления срока службы и сохранения естественного зубного ряда. В данном клиническом случае пародонтальная стабильность сохраняется без каких-либо признаков или симптомов заболевания, что подтверждается рентгенологически и анализом КЛКТ. Однако, по прошествии трех лет, предыдущий несъемный протез расслоился, и в этой области появилось воспаление десны и краевая дезадаптация. Было принято решение изменить конструкцию коронки на коронку из циркония по технологии CAD/CAM, ограниченную контурами оставшейся зубной структуры наполовину удаленного зуба.

Заключение

С учетом ограниченности данного клинического случая, считается, что при правильном планировании лечения и отборе пациентов гемисекция коронки и корня может быть приемлемым вариантом с довольно хорошим прогнозом после четырехлетнего наблюдения. КЛКТ-анализ показал хорошую динамику заживления и идеальные параметры кости для установки имплантата, если это потребуется в будущем. Важно отметить, что пациент соблюдал правила гигиены, регулярно посещал стоматологические осмотры каждые четыре-шесть месяцев и проходил рентгенологическое обследование, что способствовало получению желаемого результата.

Авторы:

Dr Lourdes Escobar

Dr Jenner Argueta

Dr Benjamín Rodríguez

Вертикальный перелом корня (VRF) — это продольно ориентированный перелом корня, который, в зависимости от его причины, обычно начинается от апикальной части корня и распространяется на коронковую часть или наоборот, обычно обрекая зуб на удаление. Чаще встречается при эндодонтическом лечении зубов, хотя существуют и другие предрасполагающие факторы риска, которые могут спровоцировать появление трещин, приводящих к таким переломам в жизненно важных или некротизированных зубах. VRF может развиваться медленно и без каких-либо явных признаков или симптомов, что затрудняет его диагностику. Общими признаками и симптомами являются болезненность при перкуссии, легкая или тупая боль при жевании, припухлость десен, глубокий, узкий и изолированный пародонтальный карман, который обычно ассоциируется с абсцессом, и развитие J-образной рентгенопрозрачности.

Клинический случай

50-летний пациент с системным заболеванием, не вызывающим сопутствующих заболеваний, обратился с основной жалобой на боль при жевании. Он сообщил, что шесть месяцев назад ему была проведена прямая реставрация первого коренного зуба левой нижней челюсти. При клиническом и рентгенологическом обследовании была обнаружена большая, чрезмерно растянутая пломба из амальгамы II класса, а также J-образное просвечивание дистальной части зуба (фото 1). Также наблюдались дистально ориентированная буккальная припухлость и признаки окклюзионного износа, характерные для бруксизма зубных рядов. Зуб болезненно реагировал на перкуссию и отрицательно реагировал на электрические и тепловые стимулы. При зондировании в области абсцесса был выявлен изолированный карман диаметром 9 мм (фото 2). У зуба был диагностирован некроз пульпы и периапикальный абсцесс, а также подозрение на VRF. Для подтверждения предполагаемого диагноза была подготовлена полость доступа под изоляцией коффердамом и под стоматологическим операционным микроскопом. Когда предыдущая реставрация была удалена, на дистальной стороне дна пульпы при увеличении в 10 раз была обнаружена линия продольной трещины.

Фото 1а

Фото 1b

Фото 2

После этого с пациентом была обсуждена процедура гемисекции, и он дал свое полное согласие на ее проведение. Сначала дистальный канал был осторожно промыт гипохлоритом натрия в концентрации 5%, а затем обработан гидроксидом кальция (фото 3). При повторном посещении через 15 дней буккальный абсцесс отступил (фото 4). Затем мезиальный корневой канал обрабатывали обычным способом, определяя рабочую длину с помощью электронного апексолокатора (Root ZX II, Morita), проводили инструментарий с помощью никель–титановых файлов (Pro-Flexi Files, Denco) и обтурировали гуттаперчевым материалом и биокерамическим герметиком с использованием техники одноконусной обтурации (CeraSeal, Мета Biomed). На полимерную сердцевину был нанесен композит с двойной полимеризацией CompCore AF, Premier Dental (фото 5-6).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

После этого была проведена процедура гемисекции под местной анестезией (4% артикаин с адреналином в соотношении 1:100.000; Septodont). Под микроскопом с помощью лезвия №15С был выполнен внутрисуставной разрез и приподнят лоскут частичной толщины без вертикальных разрезов для осмотра фуркальной области и резекции дистального отдела корня и его коронковой части с помощью алмазного фиссурного бора (фото 7–9). Был выполнен кюретаж грануляционной ткани, область промыта физиологическим раствором, а в альвеолярное гнездо был помещен синтетический костный трансплантат DM Bone, Meta Biomed (фото 10). Сзади лоскут был перемещен и зашит полипропиленовым материалом №6/0. Швы были сняты через семь дней, и около трех месяцев пациент находился под наблюдением. Когда ткань зажила, началась окончательная процедура восстановления. Остаток зуба был препарирован, и на окклюзионную поверхность соседних зубов был установлен несъемный мостовидный протез с двумя литыми металлическими накладками, прикрепленными к ранее подготовленным опорам (фото 11).

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

При последующем трехлетнем клиническом обследовании пациент не испытывал боли при перкуссии или пальпации, не было никаких признаков или симптомов заболевания, иными словами пациент чувствовал себя комфортно. К сожалению, через шесть месяцев реставрация отслоилась, и было решено заменить ее на коронку из диоксида циркония по технологии CAD/CAM.

Через год реставрация прошла успешно, и у пациента не было симптомов. Рентгенограммы и контрольная КЛКТ показали полное заживление кости. На периапикальной рентгенограмме зуба была виден здоровый десмодонт (периодонтальная связка) и отсутствие признаков разрушения реставрации (фото 12). Результаты КЛКТ в поперечном, аксиальном и коронарном разрезах показали хорошую ширину и высоту кости и отсутствие патологических изменений (фото 13–16). Окклюзионное сканирование и клинические снимки показали хорошую адаптацию новой реставрации и здоровую десну (фото 17–20).

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Обсуждение

Трещины на зубах могут привести к VRF. Это распространенный клинический сценарий при эндодонтическом лечении зубов и менее распространенный при неэндодонтическом лечении зубов. Когда развивается VRF, наступает разочарование, так как VRF ограничивает возможности длительного лечения. Было предложено множество стратегий лечения, однако многие из этих решений преждевременно терпят неудачу.

Ретроспективные эпидемиологические исследования и отчеты о случаях не дают обнадеживающих результатов в отношении долгосрочных результатов лечения, и на сегодняшний день не существует стандартизированного протокола лечения этих зубов из-за неоднородности клинических ситуаций. Таким образом, прогноз в этих случаях зависит от множества факторов, таких как прогрессирование линии перелома и повреждение окружающих структур пародонта, вызванное проникновением бактерий и их побочных продуктов.

После того, как диагноз зуба был подтвержден как VRF, необходимо провести надлежащую оценку, учитывая ожидания пациента, а также варианты лечения и их прогноз, особенно если предполагается сохранить зуб. В контексте героических методов лечения, направленных на сохранение зуба, пациенту необходимо четко объяснить, что существует риск развития потери костной массы, воспаления и инфекции, которые могут прогрессировать и, следовательно, ограничить или исключить установку имплантата в будущем.

Поскольку большинство VRF сопровождаются потерей периодонтальной связки, также наблюдается значительная потеря костной массы. Если трещина обнаружена на ранней стадии, VRF можно избежать, что подчеркивает важность тщательного клинического и рентгенологического обследования под операционным микроскопом и с помощью КЛКТ-визуализации.

Клинические и рентгенологические данные и их интерпретация в этих случаях имеют жизненно важное значение. Субъективными признаками, о которых сообщается, в большинстве случаев являются боль при прикусывании и резкая боль без какой-либо другой возможной причины, а объективными признаками являются образование абсцесса, который обычно сопровождается изолированным глубоким дефектом при зондировании, свидетельствующим о глубоком пародонтальном кармане, который рентгенологически сочетается с J-образным рисунком потери кости. Однако это может быть ошибочно диагностировано как патогномоничное проявление VRF. Апико-маргинальные дефекты пародонта также могут имитировать это явление.

В данном случае была выполнена консервация альвеол с целью сохранения достаточного объема и ширины кости для возможной установки имплантата или протезирования в будущем. Важный аспект, который следует учитывать при лечении наполовину удаленного зуба, является его окончательное восстановление. В данном случае реставрация была направлена на сохранение, минимальную инвазивность для соседних зубов и подготовку структуры оставшегося зуба для надлежащей адаптации и правильного дизайна. Также она была направлена на то, чтобы сбалансированно направлять окклюзионные силы. Несмотря на это, спустя 3,5 года, реставрация не удалась, и был установлен несъемный протез по технологии CAD/CAM.

VRF был вылечен несколькими методами, помимо ампутации корня, гемисекции и экстракции. Большая часть буккальной половины корня была удалена и нанесен 20%-ный раствор лимонной кислоты на 5 минут на все открытые поверхности корня одного моляра. Зуб функционировал нормально, и за три года наблюдения не было обнаружено никаких дефектов пародонта или рентгенологических патологий. Однако врач счел, что долгосрочный прогноз сомнителен. Для ускорения заживления зубов с помощью VRF была использована повязка с гидроксидом кальция, а в качестве герметика для корневых каналов был использован стеклоиономерный цемент (СИЦ) для склеивания поврежденного сегмента. В течение шести месяцев наблюдения происходило заживление костного дефекта.

В исследовании с большим объемом выборки авторы сообщили о серии случаев наблюдения от четырех до 45 месяцев, в которых приживаемость составила до 83,0% через 12 месяцев и 36,3% через 24 месяца после преднамеренной реплантации и склеивания сломанных сегментов с помощью смолы, скрепляющей дентин 4 META/MMA-TBB.

Та же группа исследователей сообщила о приживаемости 88,5% через 12 месяцев, 69,2% через 36 месяцев и 59,3% через 60 месяцев для 26 зубов с VRF, обработанных по тому же протоколу склеивания и наблюдавшихся в течение 76 месяцев.

Авторы статьи о хирургическом лечении вертикальных переломов корней зубов боковой группы на верхней и нижней челюсти Спирос Г. Флоратос и Самуэль И. Крэтчмэн работают на кафедре эндодонтии Школы стоматологической медицины Университета Пенсильвании в Филадельфии (США). Они удалили линию перелома, удалив фрагмент корня, а затем выполнили ретроградное заполнение заполнителем из минерального триоксида (МТА) и поместили рассасывающуюся коллагеновую мембрану, чтобы закрыть костный дефект. После 8 - 24 месяцев наблюдения состояние зубов оставалось бессимптомным, и было отмечено периапикальное заживление с формированием десмодонта (периодонтальной связки).

В целом, прогноз в этих отчетах о случаях сильно различается. Что касается сценария гемисекции, то доктор Франк Сетцер и соавторы в ходе мета-анализа литературы пришли к выводу, что, при правильном подходе и выборе пациента, гемисекция коронки и корня может быть хорошим вариантом для сохранения зубов, поскольку она показала общую кумулятивную приживаемость в 85,6%, что сопоставимо с таковым при первичном эндодонтическом лечении (87%-97%), повторное нехирургическое лечение (89%) и повторное хирургическое лечение (88%). Они пришли к выводу, что это может побудить стоматологов использовать эти процедуры для продления срока службы и сохранения естественного зубного ряда. В данном клиническом случае пародонтальная стабильность сохраняется без каких-либо признаков или симптомов заболевания, что подтверждается рентгенологически и анализом КЛКТ. Однако, по прошествии трех лет, предыдущий несъемный протез расслоился, и в этой области появилось воспаление десны и краевая дезадаптация. Было принято решение изменить конструкцию коронки на коронку из циркония по технологии CAD/CAM, ограниченную контурами оставшейся зубной структуры наполовину удаленного зуба.

Заключение

С учетом ограниченности данного клинического случая, считается, что при правильном планировании лечения и отборе пациентов гемисекция коронки и корня может быть приемлемым вариантом с довольно хорошим прогнозом после четырехлетнего наблюдения. КЛКТ-анализ показал хорошую динамику заживления и идеальные параметры кости для установки имплантата, если это потребуется в будущем. Важно отметить, что пациент соблюдал правила гигиены, регулярно посещал стоматологические осмотры каждые четыре-шесть месяцев и проходил рентгенологическое обследование, что способствовало получению желаемого результата.

Авторы:

Dr Lourdes Escobar

Dr Jenner Argueta

Dr Benjamín Rodríguez

0 комментариев