В этой серии кейсов автор описывает методы управления сломанными файлами в эндодонтии с использованием ER-лазера и технологии SWEEPS.

Как хорошо известно, одним из наиболее важных факторов в лечении корневых каналов является удаление биопленки. Сломанный файл сам по себе не является проблемой, но он является препятствием для надлежащей дезинфекции. В некоторых случаях для удаления сломанного файла требуется пожертвовать большим количеством очень ценного перицервикального дентина. Поэтому в каждом конкретном случае клиницист должен рассмотреть все преимущества и недостатки поиска и решить, стоит ли удалять сломанный файл, оставлять его на месте или пытаться обойти его.

Преимущества технологии SWEEPS

Как уже упоминалось, одним из важнейших факторов эндодонтического лечения является дезинфекция корневых каналов. Обычно вокруг сломанного файла скапливается большое количество остатков твердых тканей, и, если сломанный файл расположен в средней части корня, дезинфекция апикальной части канала может оказаться недостаточной.

Новая технология ирригации SWEEPS (ударная волна с усиленным излучением фотоакустического потока) предлагает клиницисту более простой и предсказуемый способ управления сломанными файлами. Основным принципом технологии является подача синхронизированных пар ультракоротких импульсов, которые создают первичную кавитацию в непосредственной близости волоконно-оптического наконечника, за которой следует вторичная кавитация в удаленных, труднодоступных апикальных областях. Это явление создает ударные волны, которые распространяются во всех направлениях со скоростью до 10 м/с — таким образом, импульс достигает глубины 10 мм всего за 0,001 секунды. Более того, имеющиеся данные показывают, что удаление скопившихся остатков твердых тканей с помощью Er:YAG-лазера очень эффективно и в три раза эффективнее пассивной ультразвуковой ирригации.

Клинический случай 1

После неудачной попытки извлечь сломанный файл пациент был направлен в другую клинику. После расширения канала и попытки удалить файл предыдущий врач отказался от лечения. Зуб был симптоматическим, поэтому пациент нуждался в извлечении файла и лечении корневого канала.

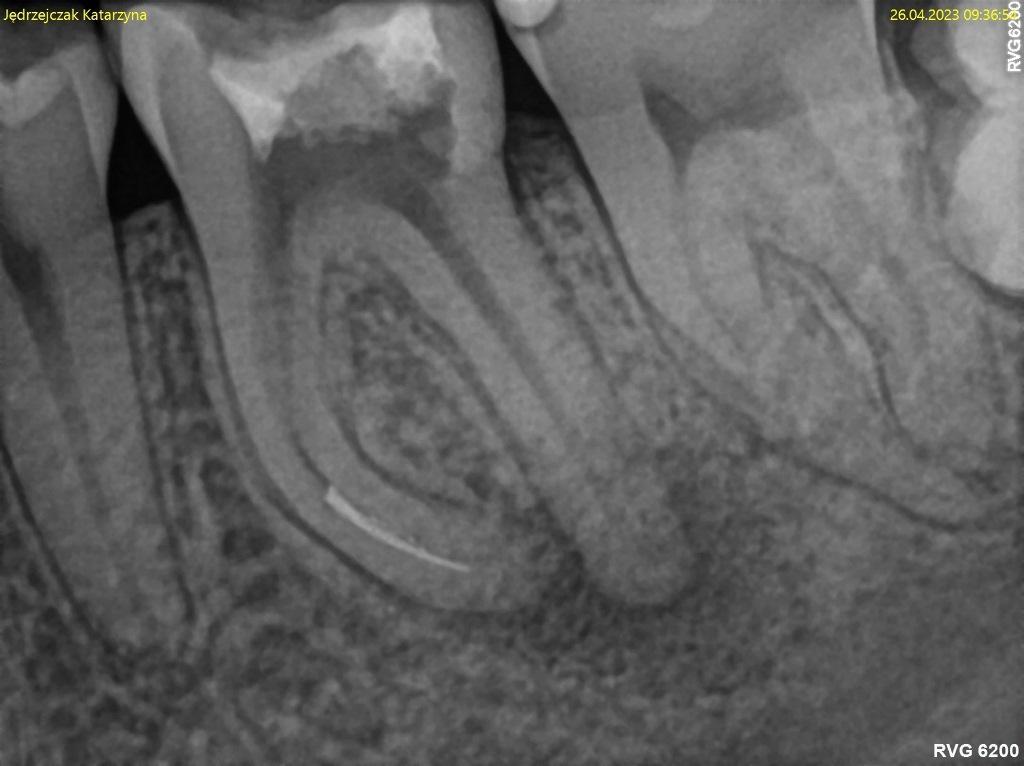

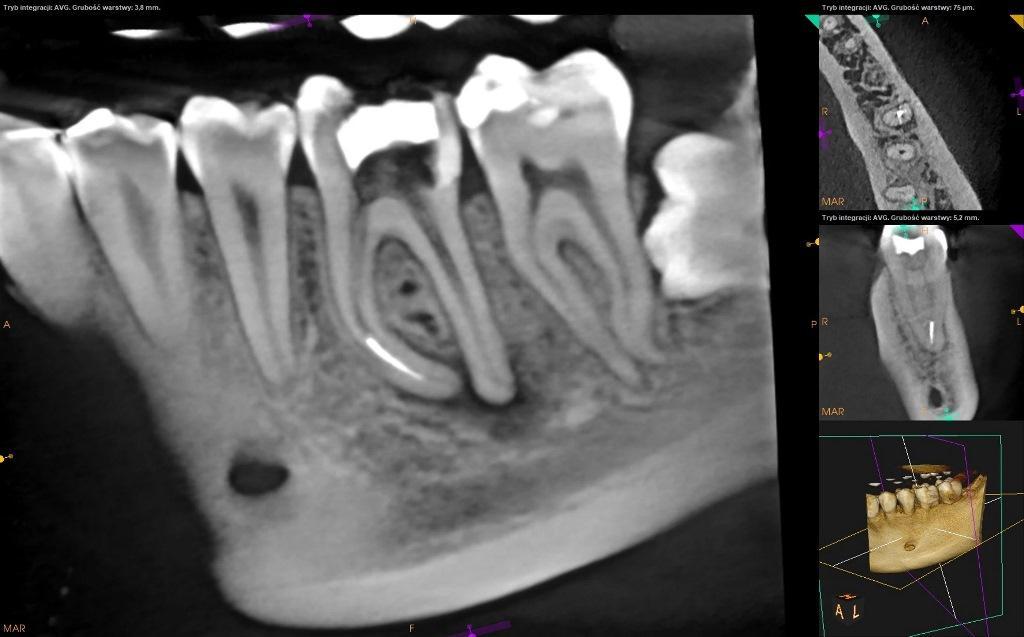

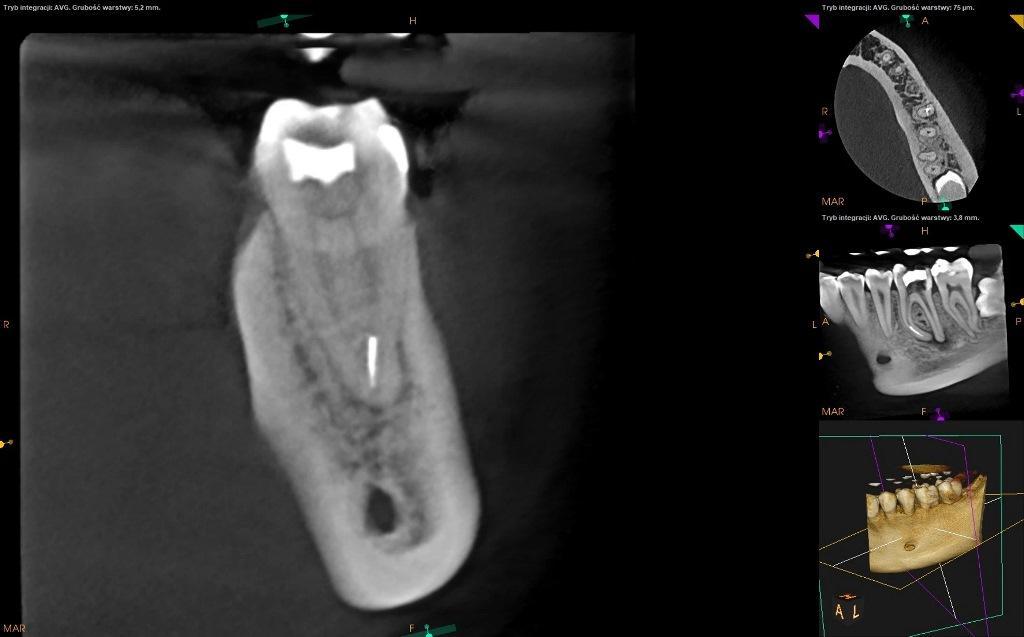

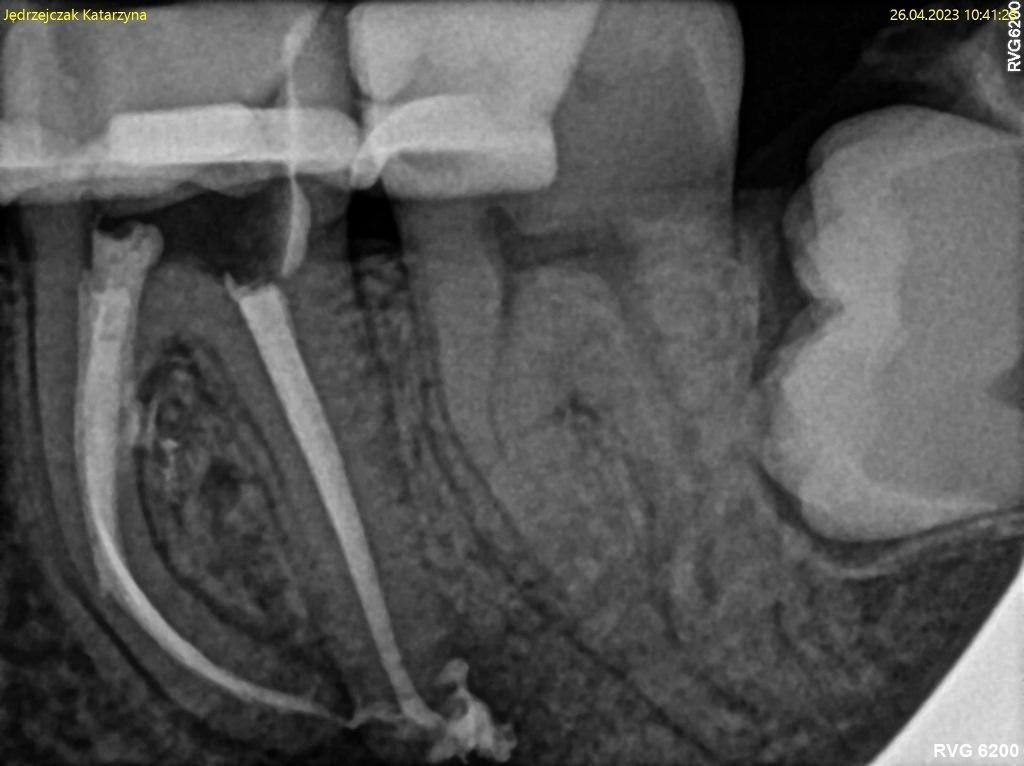

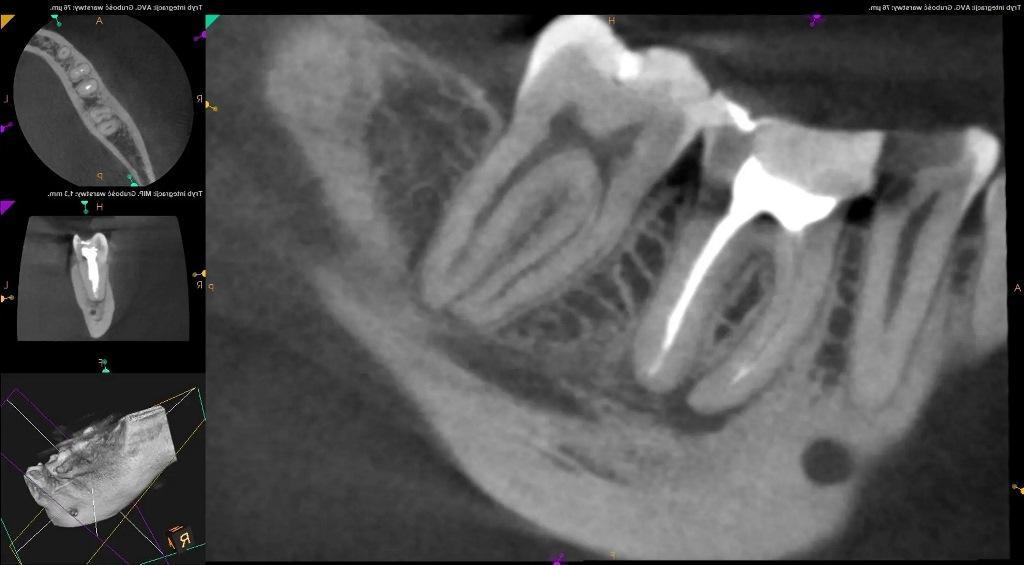

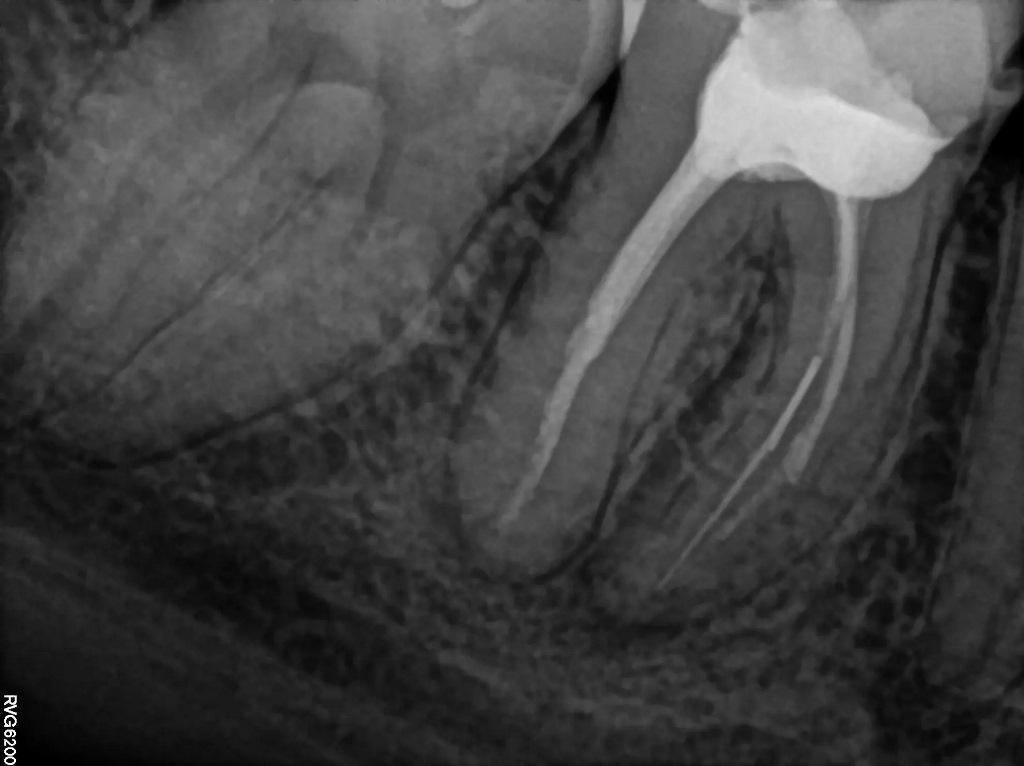

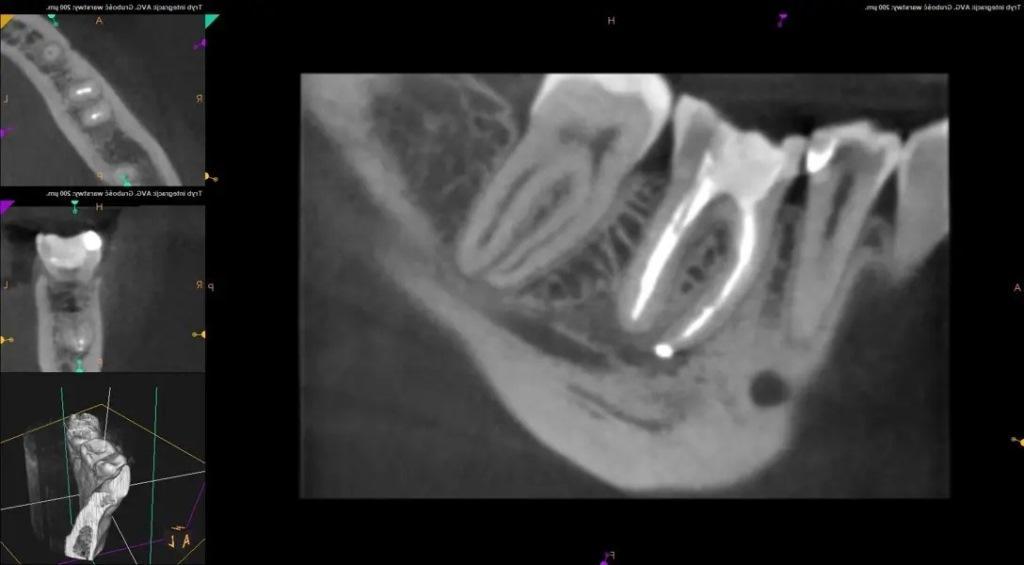

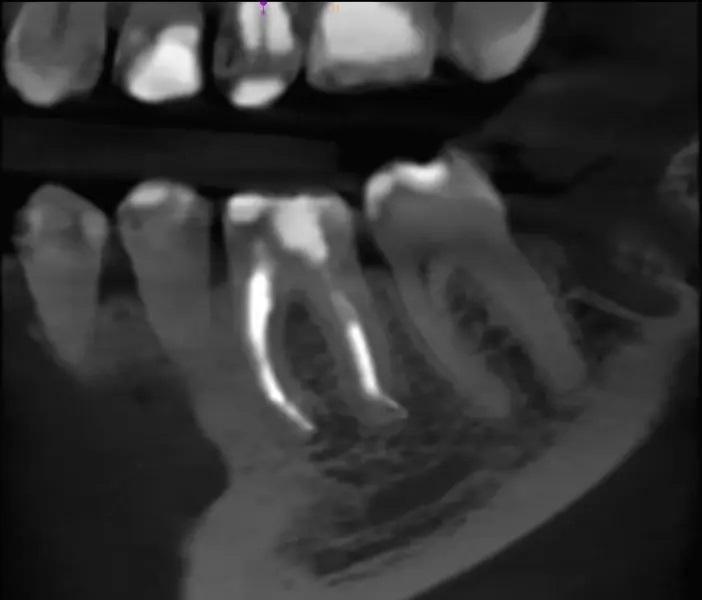

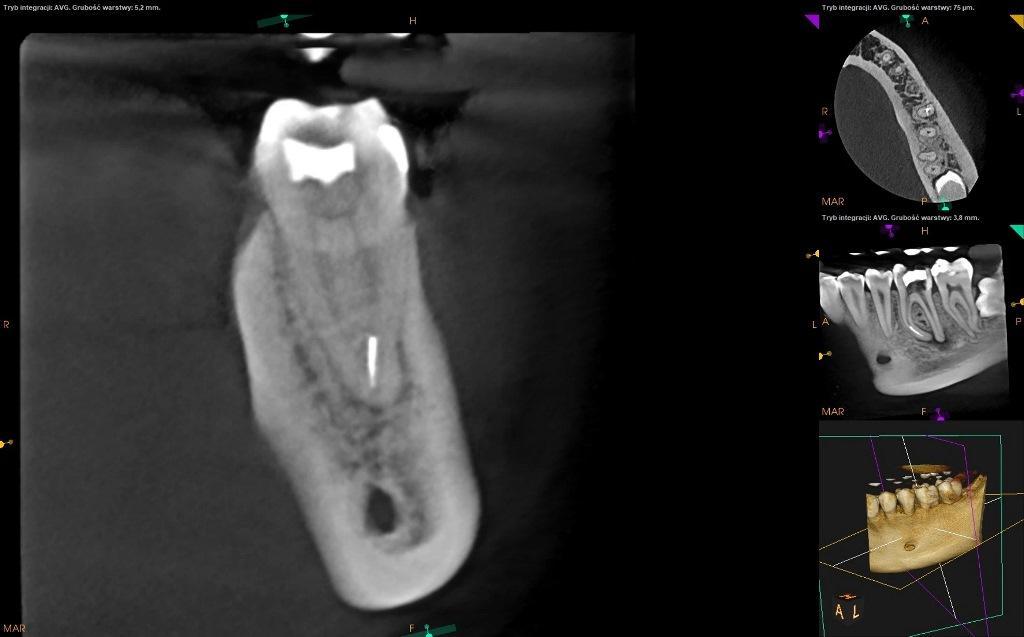

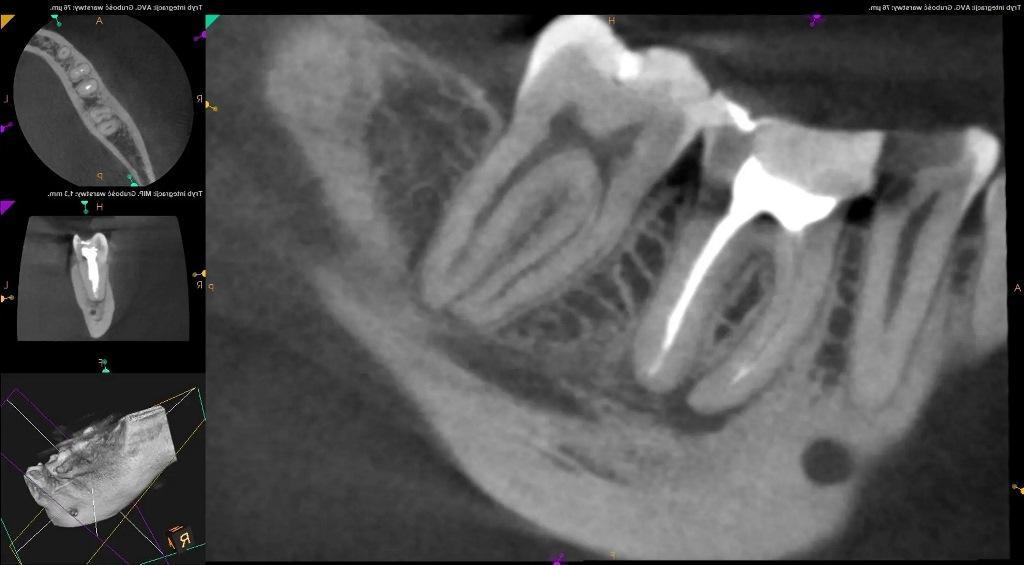

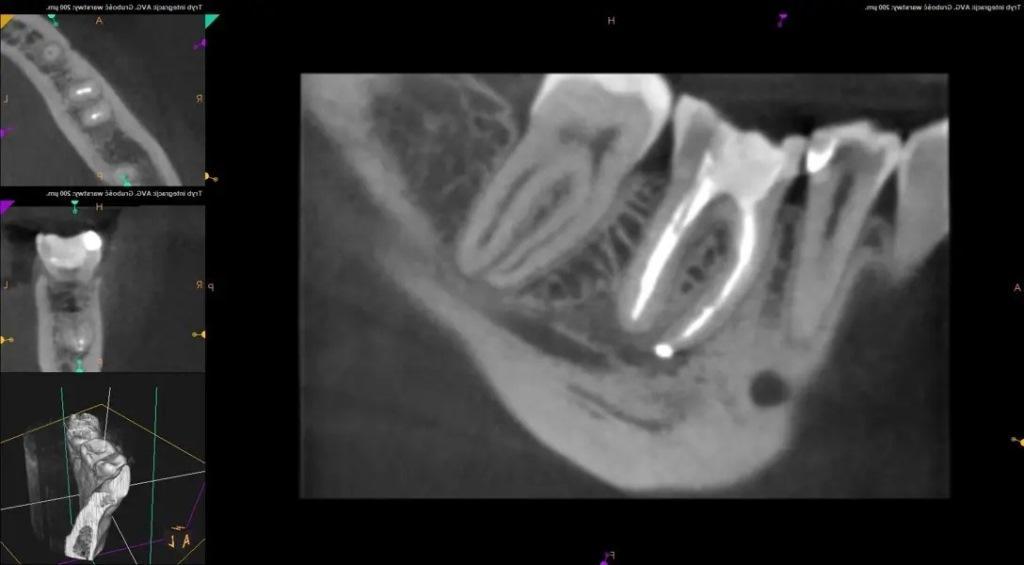

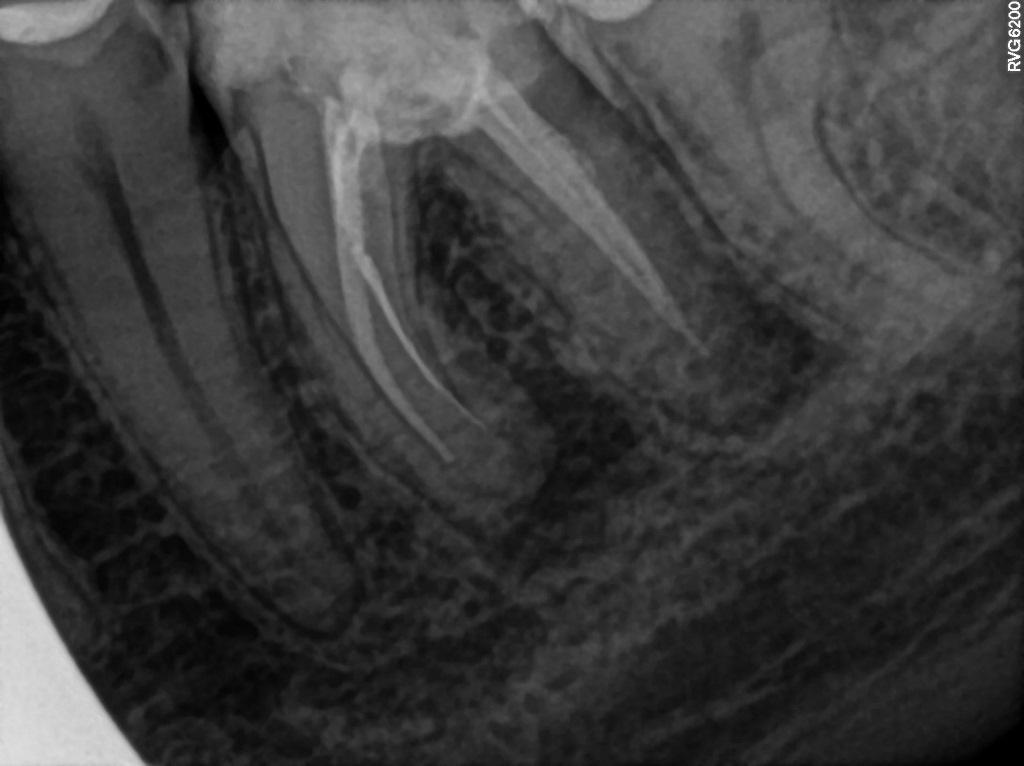

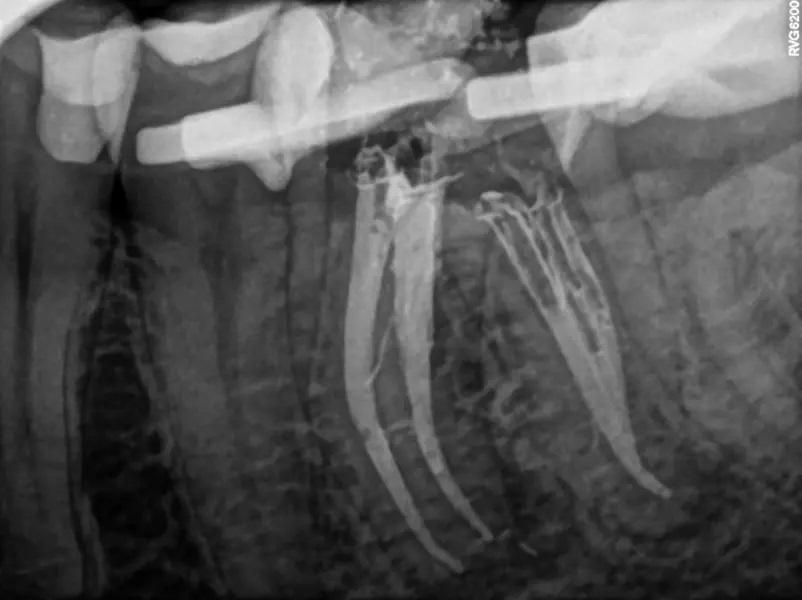

Периапикальная рентгенограмма и КЛКТ-сканирование показали, что файл сломался далеко за пределами изгиба канала в мезиобуккальном канале и ниже места соединения с мезиолингвальным каналом. Кроме того, было видно периапикальное поражение вокруг верхушек мезиальных и дистальных корней (фото 1–3).

Фото 1: Предоперационная рентгенограмма. Видны периапикальное повреждение и сломанный файл.

Фото 2: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Сломанный файл выходит далеко за пределы кривизны канала.

Фото 3: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Кончик сломанного файла расположен ниже места соединения мезиобуккального и мезиолингвального каналов.

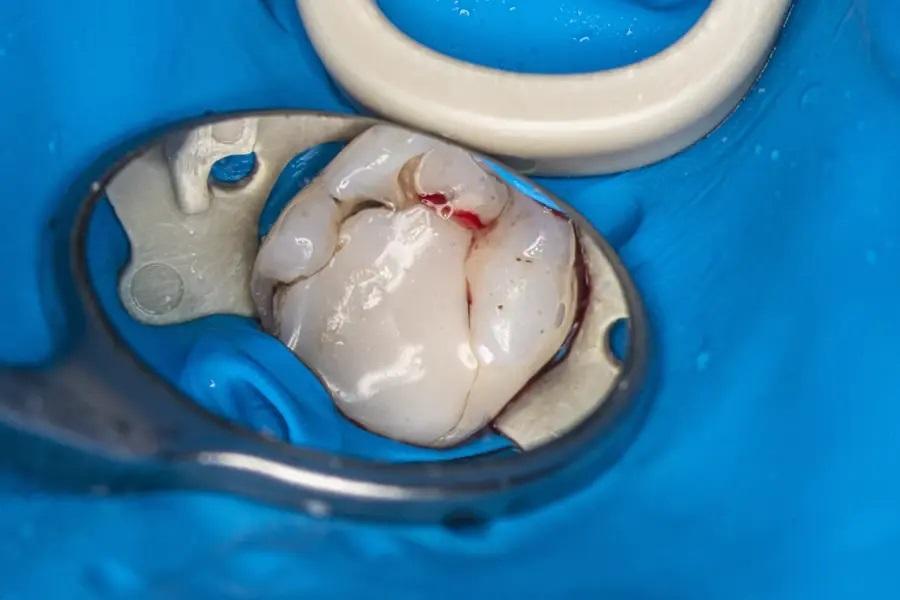

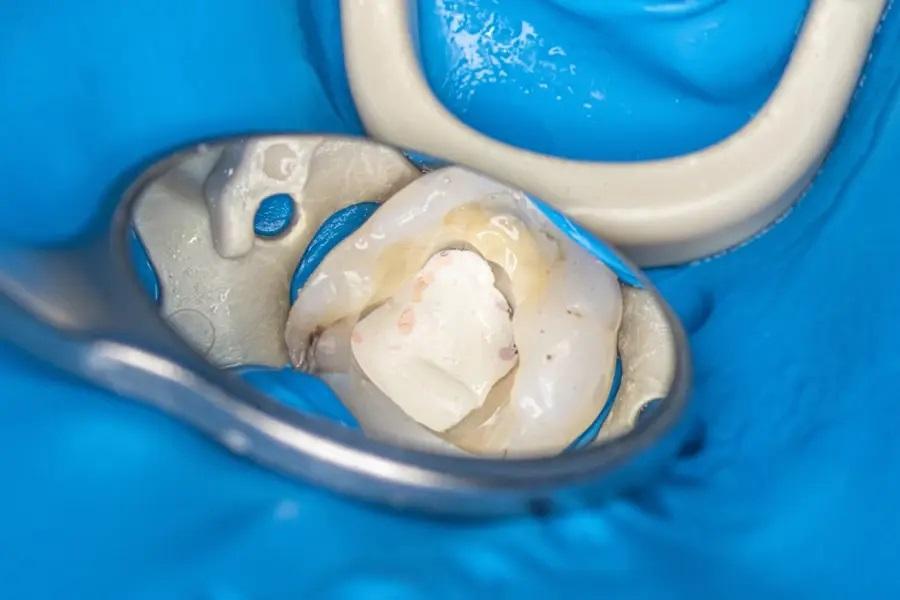

Длина файла составляла примерно 5 мм. Обход файла через мезиолингвальный канал был бы рискованной процедурой, поскольку это могло привести к перелому второго инструмента, и обтурация также могла оказаться очень сложной задачей. Благодаря технологии SWEEPS и биокерамическому герметику стало возможным использовать альтернативный подход. После анестезии и установки коффердама временная реставрация была удалена (фото 4-5).

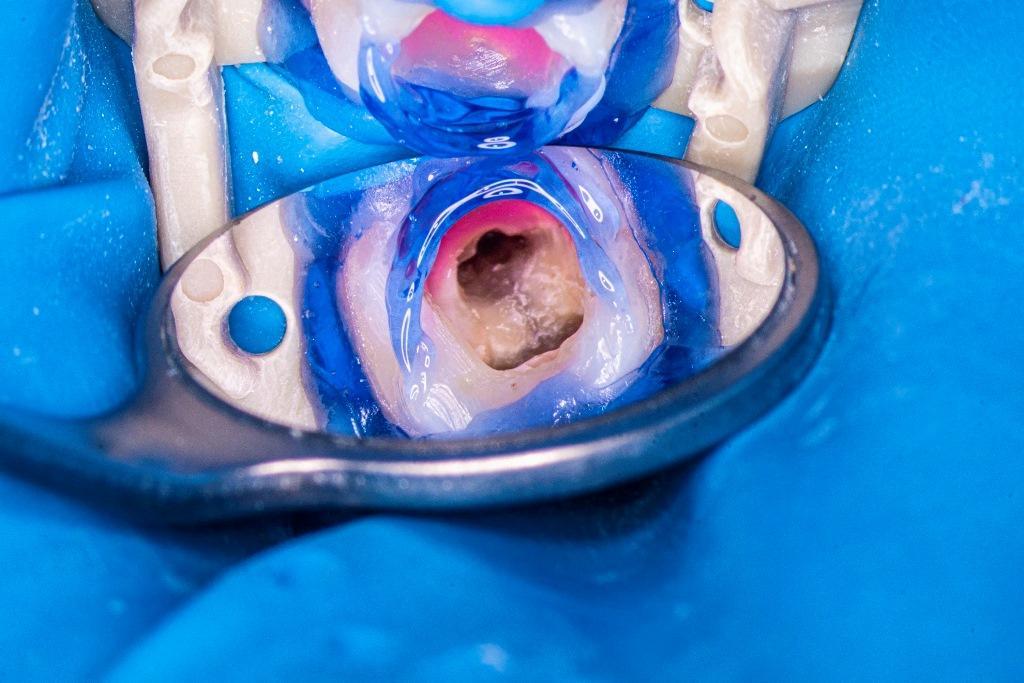

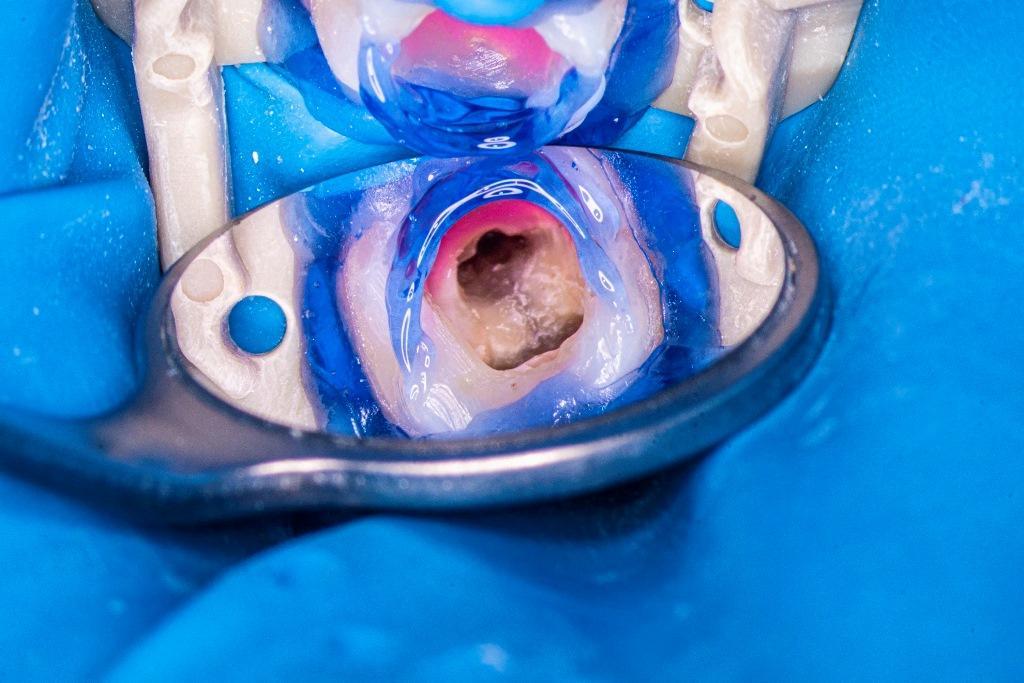

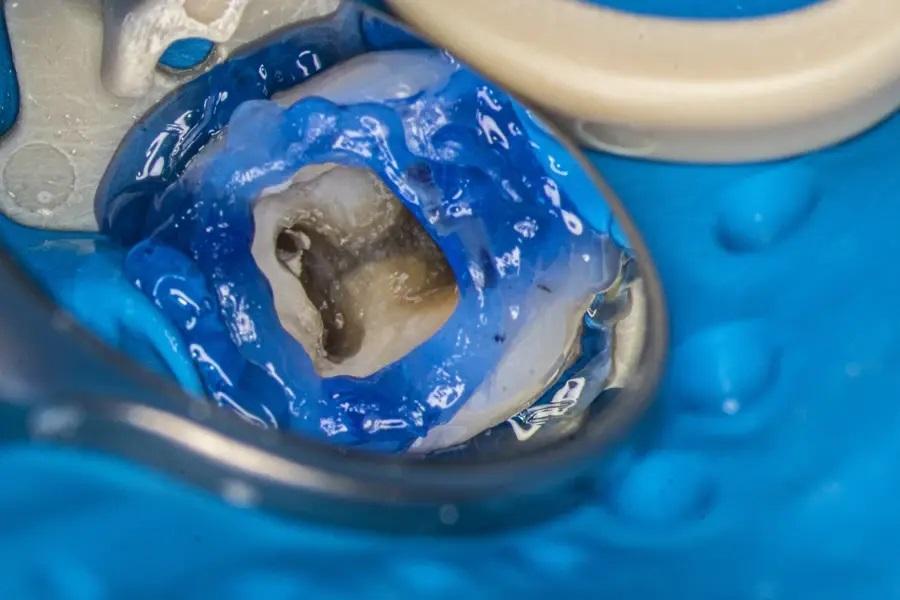

Фото 4: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом. Повреждена временная реставрация.

Фото 5: Зуб после удаления временной реставрации.

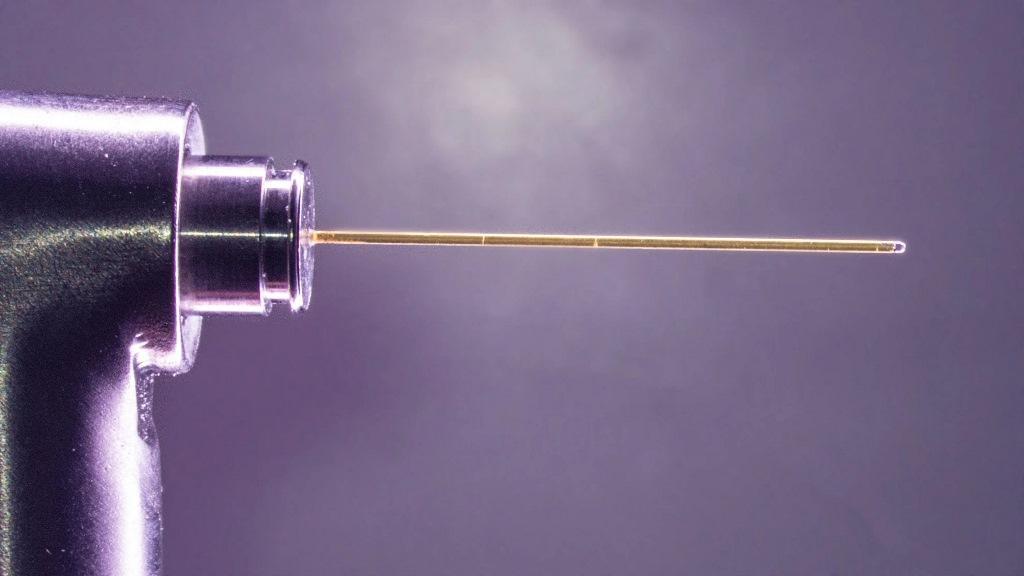

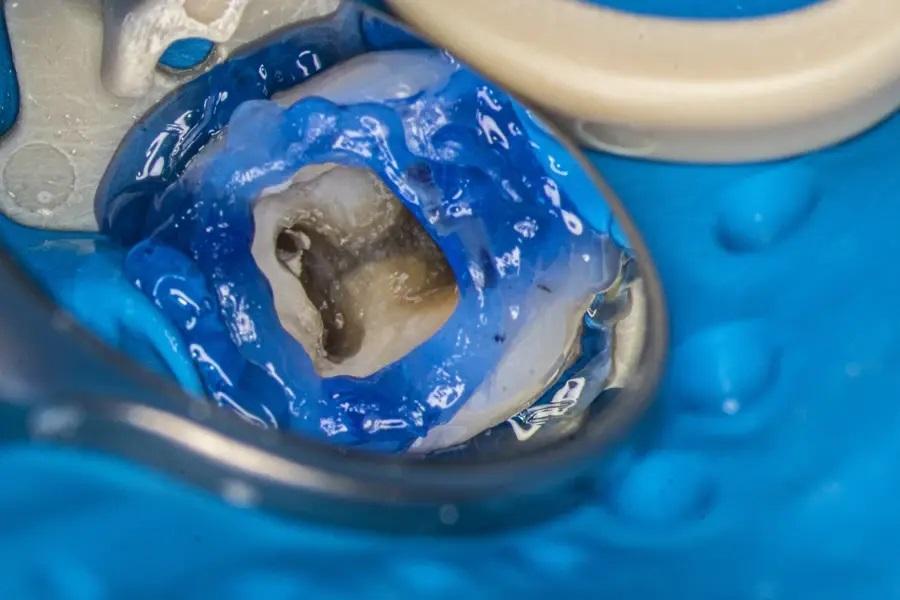

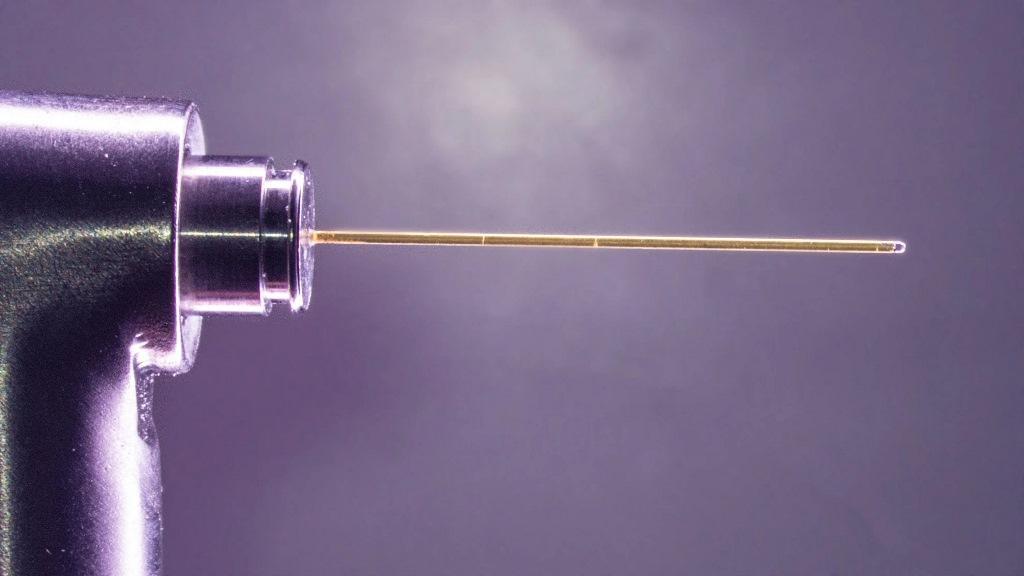

Пульпарную камеру промыли 5,25% раствором гипохлорита натрия и активировали ирригант ультразвуком. После очистки полости зуба коффердам и зажим промыли водой, высушили и поместили жидкий коффердам, чтобы запечатать зуб и увеличить пространство в пульпарной камере для ирригации, активируемой лазером (фото 6). Активация проводилась с помощью лазера SkyPulse (Fotona) в режиме AutoSWEEPS. Мощность активации была установлена равной 1 Вт. Использовался волоконно-оптический наконечник flat SWEEPS 300/20 (фото 7).

Фото 6: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 7: Лазерный наконечник Fotona 300/20.

Наконечник помещали немного ниже отверстия мезиобуккального канала для большей части ирригации гипохлоритом натрия. После 120 секунд активации гипохлоритом натрия наконечник помещали в пульпарную камеру для одновременной активации гипохлорита натрия во всех каналах на 30 секунд. Эта процедура продолжалась в течение 30 минут. Только дистальный канал был обработан ротационными файлами размером до 40/04 мм. Оба мезиальных канала остались того же размера, что и до того, как во время первичной обработки сломался файл. В конце процедуры каналы промывали ЭДТА, активируемым в режиме AutoSWEEPS мощностью 0,4 Вт, и гипохлоритом натрия, активируемым в течение трех циклов AutoSWEEPS мощностью 0,6 Вт и с 30-секундным перерывом на фазу покоя. Поток ирриганта между мезиобуккальным и мезиолингвальным каналами был быстрым, что указывало на возможность проведения обтурации.

Каналы и камеры были высушены с помощью микроприводов и стерильных бумажных штифтов (фото 8). В поршневой технике был использован биокерамический герметик CeraSeal META BIOMED. Герметик был введен во все каналы и покрыт текучей гуттаперчей в отверстиях (фото 9). Были проведены периапикальные рентгенограммы, которые показали, что корневые каналы были правильно запломбированы, и показали скопления герметика в периапикальной области (фото 10-11).

Фото 8: Пульпарная камера после проведения процедуры ирригации.

Фото 9: Пульпарная камера после обтурации методом поршневой техники.

Фото 10: Послеоперационная рентгенограмма. Видны подтеки герметика.

Фото 11: Послеоперационная рентгенограмма с мезиальным смещением.

Клинический случай 2

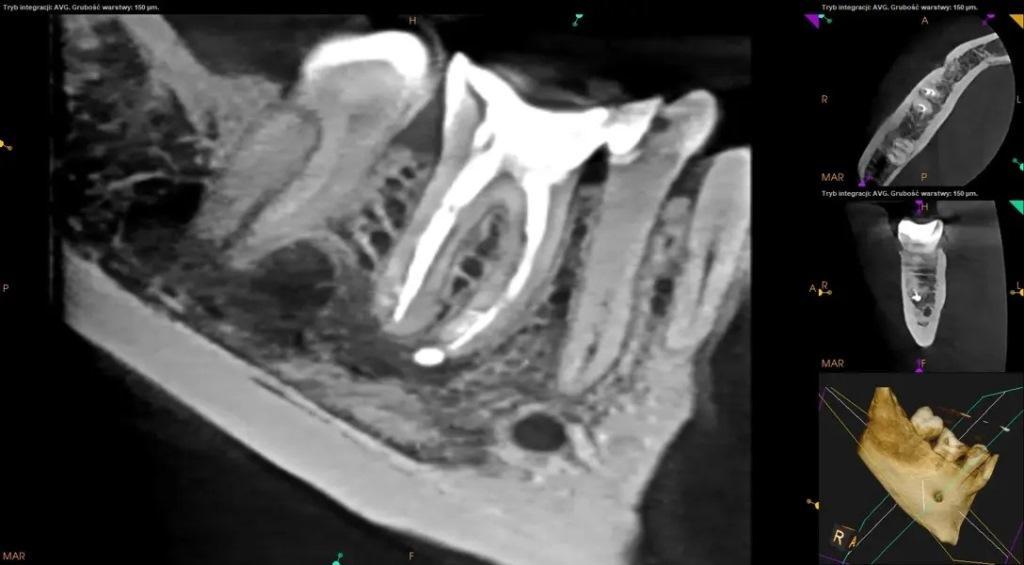

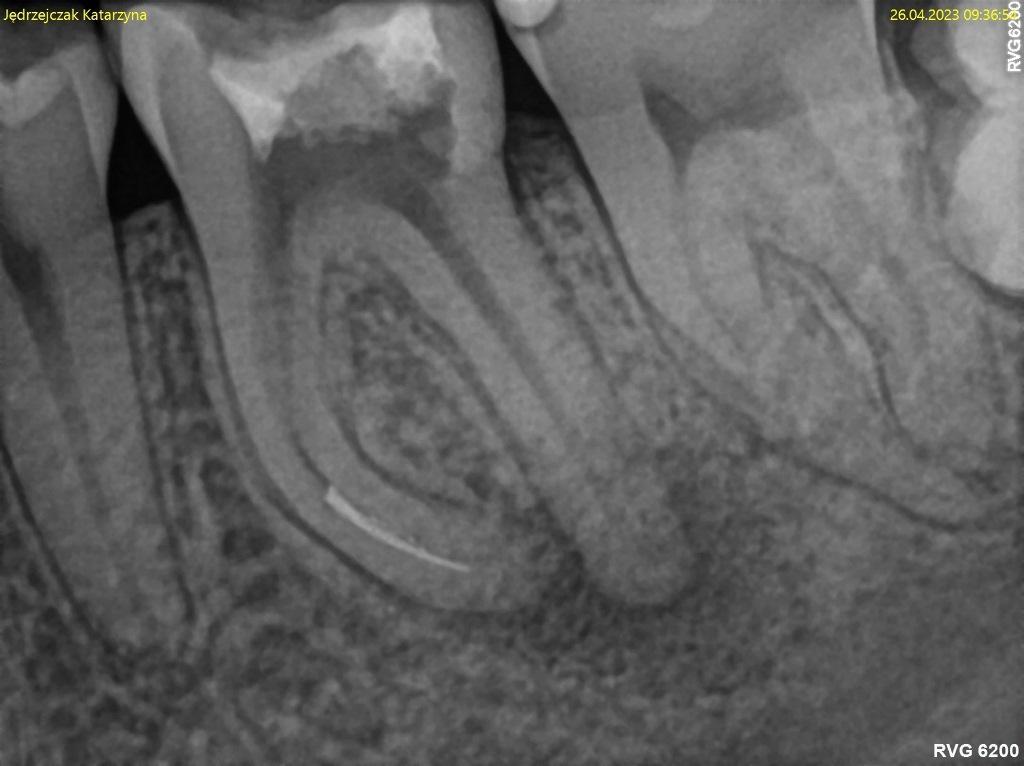

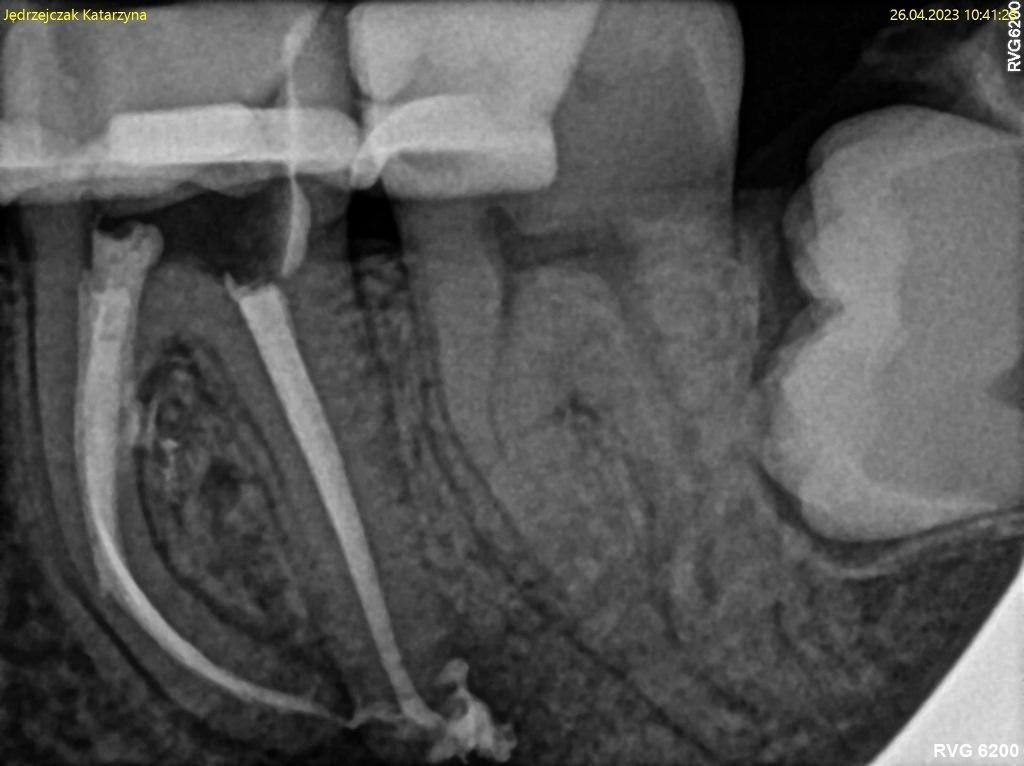

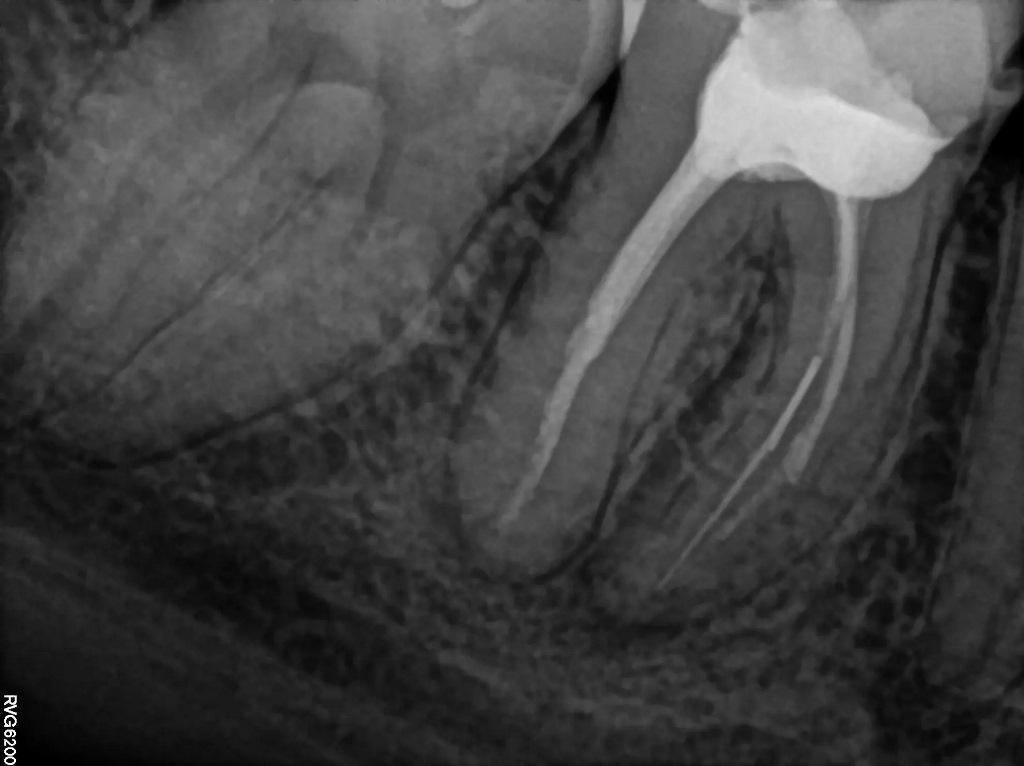

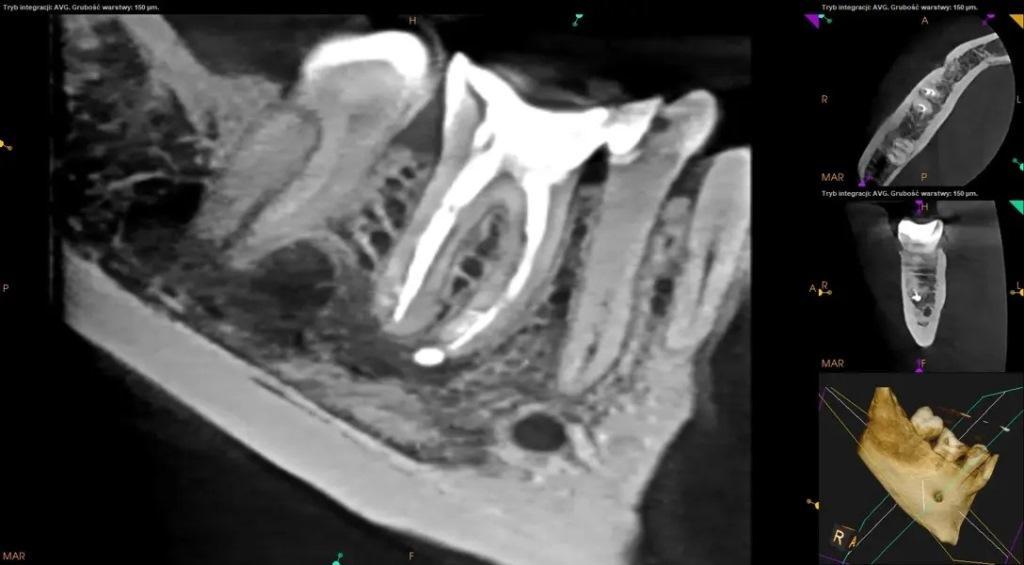

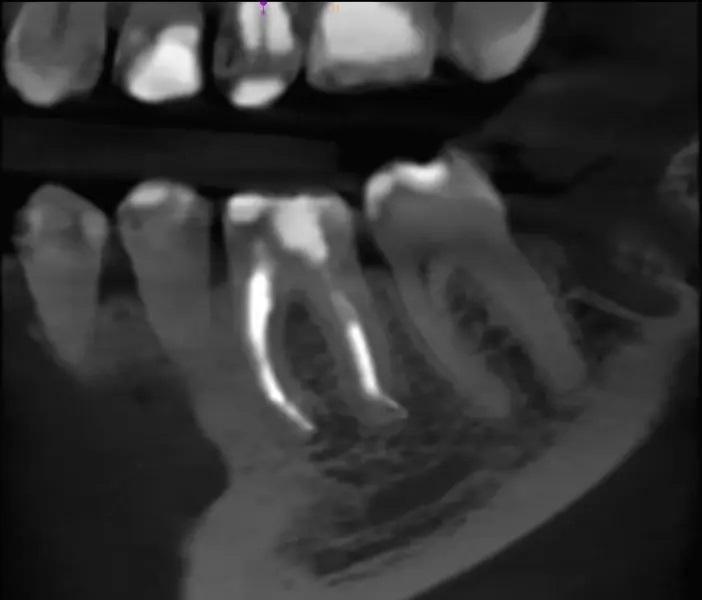

Пациентка обратилась в клинику из-за умеренной боли, связанной с первым моляром нижней челюсти справа. Была проведена периапикальная рентгенография и КЛКТ-сканирование. Снимки показали рентгенопрозрачность вокруг мезиального корня моляра. Также были видны два фрагмента сломанного инструмента, один в средней части корня, до изгиба а другой немного ниже изгиба (фото 12-13).

Фото 12: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Видимое периапикальное поражение.

Фото 13: Предоперационная рентгенограмма. Видны два фрагмента сломанного файла.

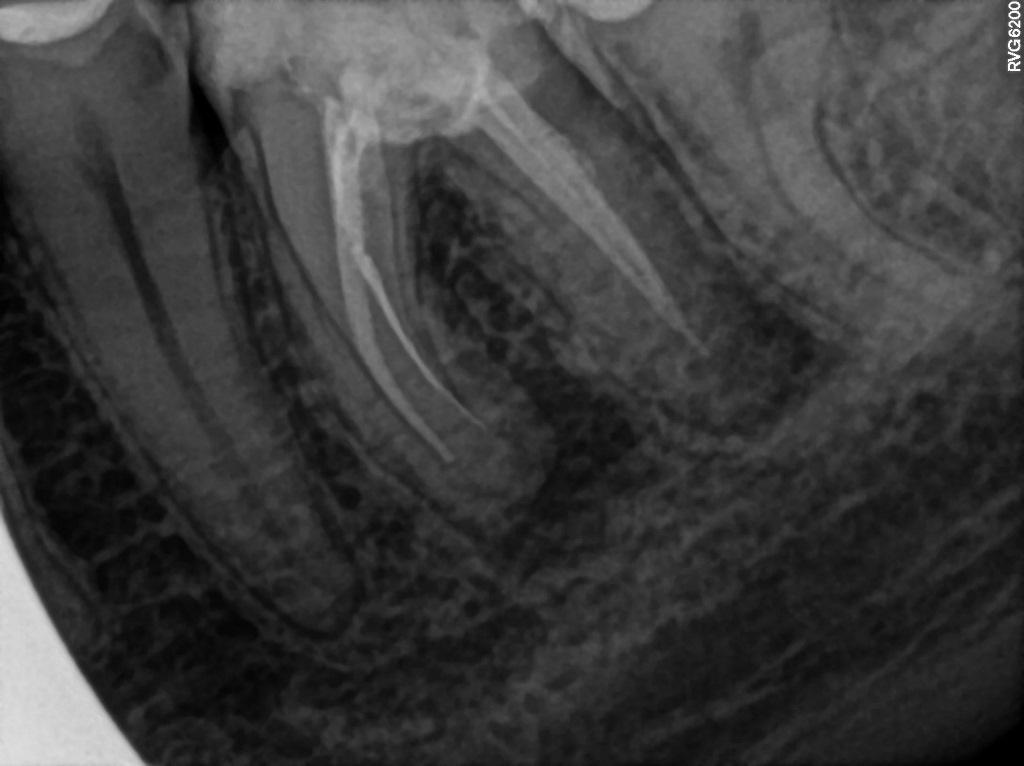

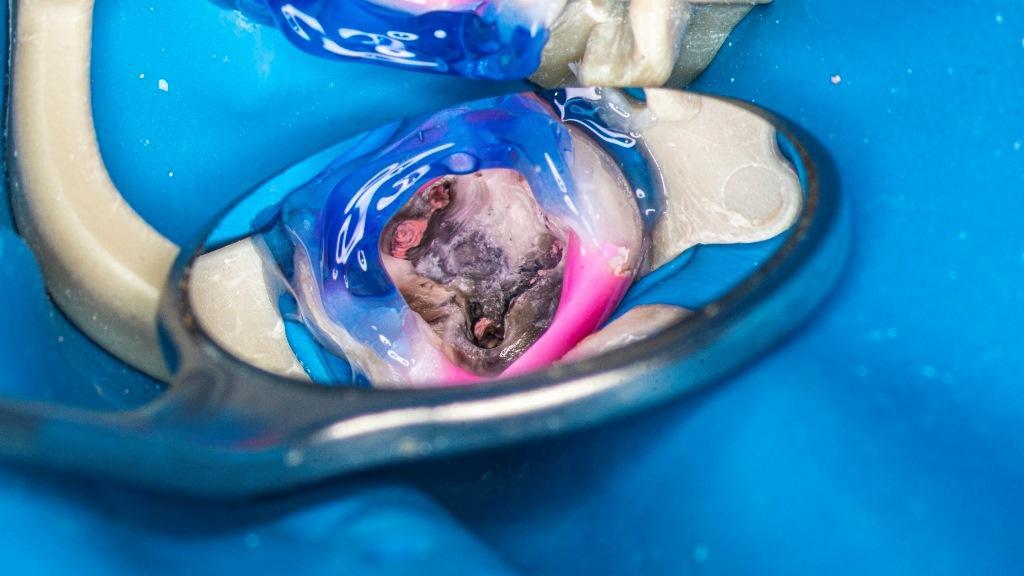

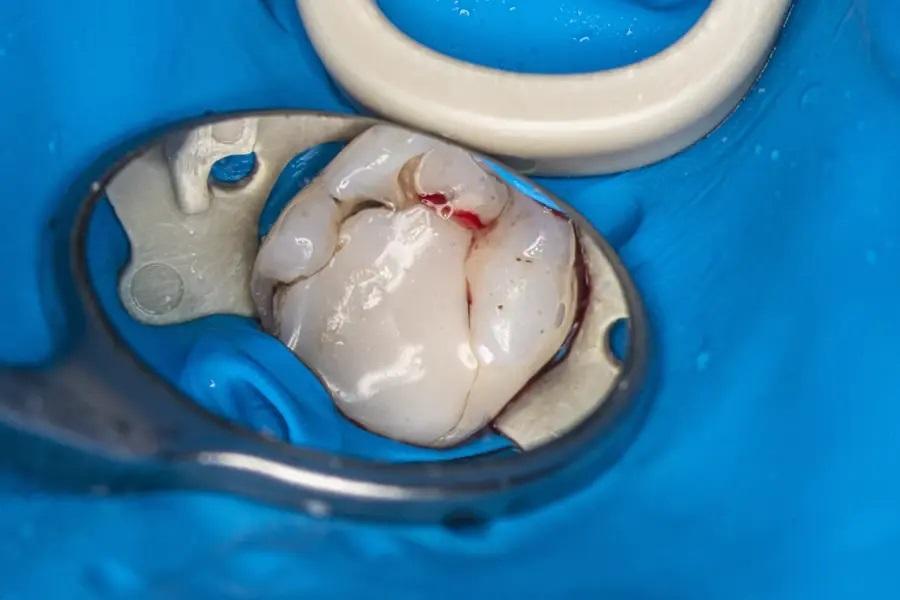

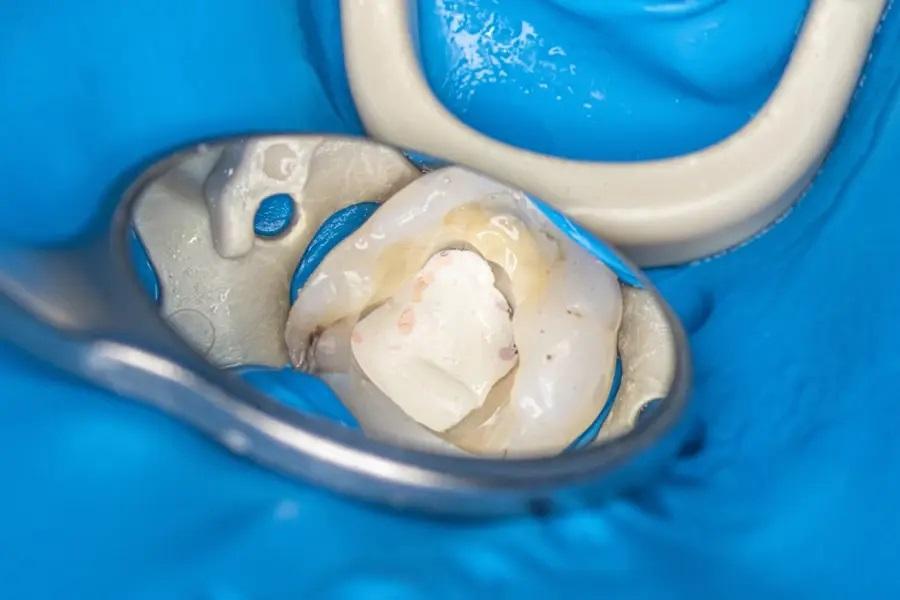

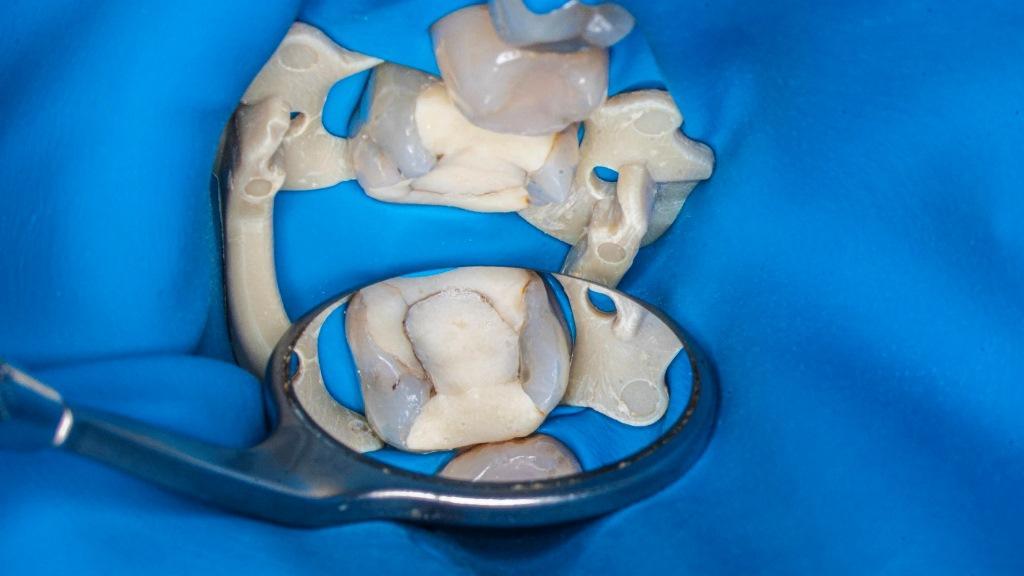

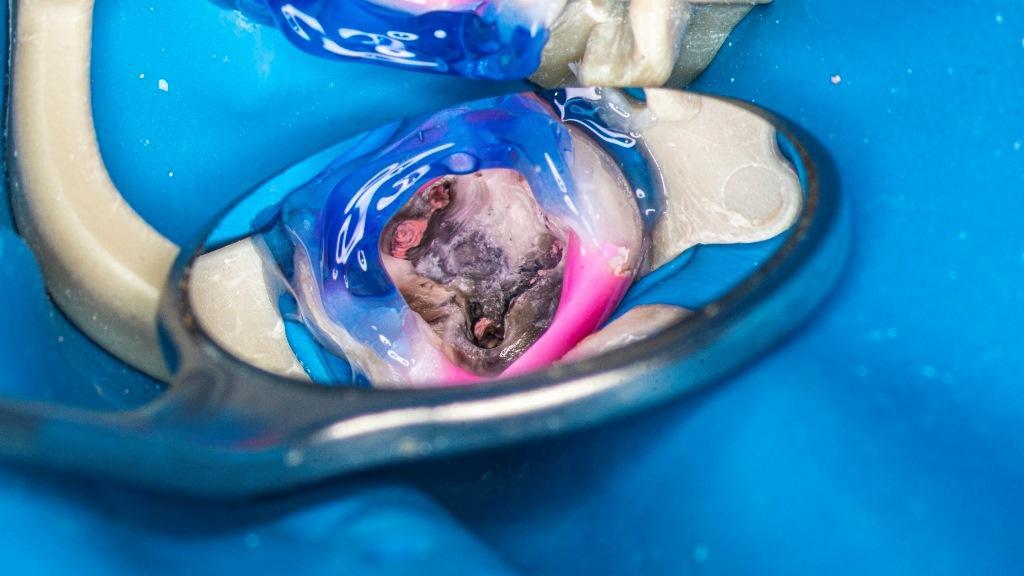

После анестезии и установки коффердама пломба была удалена, и была установлена временная реставрация с использованием текучего композита для лечения корневых каналов (фото 14–17). После удаления пломбировочного материала из мезиолингвального и дистального каналов был осуществлен доступ к сломанному файлу. Первая часть инструмента была удалена с помощью ультразвукового наконечника (фото 18), после чего стал виден кончик второй части файла. К сожалению, удаленный фрагмент файла сломался посередине, и удалось извлечь только коронковую часть (фото 19). Поскольку апикальная часть сломанного файла была невидима и не выходила из канала во время ирригации и активации, была предпринята попытка обойти его. Анализ КЛКТ-сканирования не дал четкого ответа на вопрос, имеется ли хотя бы одно апикальное отверстие, поэтому во время процедуры обхода через мезиолингвальный канал была выполнена периапикальная рентгенография. Рентгенограмма показала, что либо в апикальной области имеется выступ, либо два отдельных апикальных отверстия (фото 20). Для протокола ирригации был использован режим AutoSWEEPS при мощности 1,2 Вт с волоконно-оптическим наконечником flat SWEEPS 300/20. Кончики обоих мезиальных каналов были расположены ниже отверстия. Протокол Less-Prep Endo был выполнен дважды. После ирригации поток ирриганта между обоими каналами был быстрым.

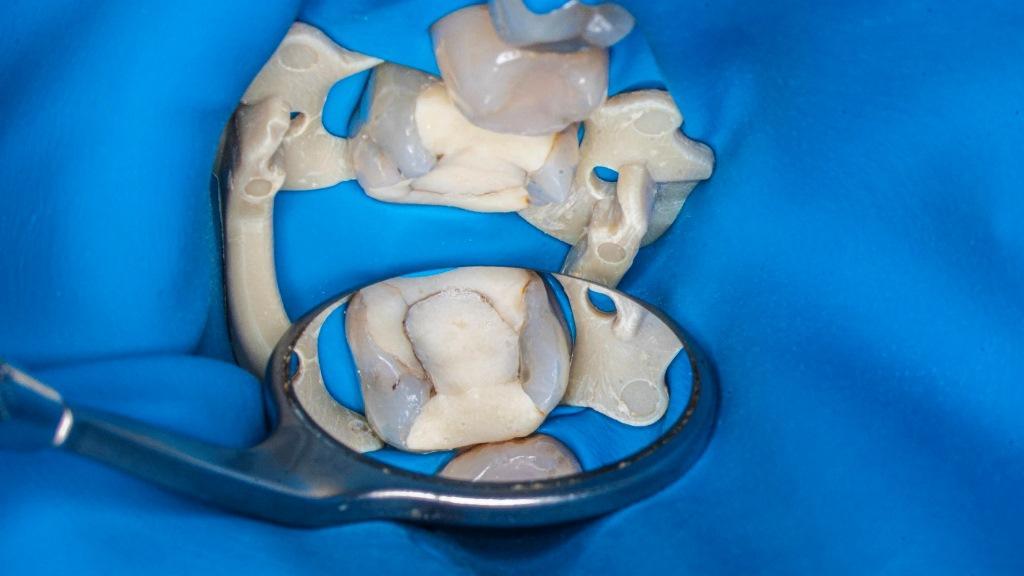

Фото 14: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом.

Фото 15: Зуб после удаления композитной реставрации.

Фото 16: Зуб после удаления реставрации.

Фото 17: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 18: Первый удаленный фрагмент сломанного файла.

Фото 19: Второй удаленный фрагмент файла.

Фото 20: Интраоперационная рентгенограмма, подтверждающая отсутствие шунтирования и проходимости.

Каналы были высушены с помощью стерильных бумажных штифтов и микроотсасывающей канюли (фото 21). После проведения протокола ирригации проходимость все еще оставалась недостаточной и восстановление было достигнуто только в мезиолингвальном канале. Мезиобуккальный и дистальный каналы были заполнены герметиком из эпоксидной смолы и теплой гуттаперчей (по технике распыления), а мезиолингвальный канал был заполнен конусом из гуттаперчи толщиной 30/04 мм по технике непрерывной волновой конденсации (фото 22). Была выполнена рентгенография периапикального отдела со смещением в дистальном направлении (фото 23). На рентгенограмме был обнаружен слой силера в периапикальной области мезиального корня и перешеек, заполненный герметизирующим материалом. В полость доступа был помещен композитный материал, и пациентке был назначен контрольный прием. Через 6 месяцев и повторно через 12 месяцев была проведена КЛКТ-томография (фото 24-25). Снимки не выявили признаков воспаления в периапикальной области, и зуб оставался бессимптомным.

Фото 21: Пульпарная камера после проведения процедуры ирригации.

Фото 22: Пульпарная камера после обтурации.

Фото 23: Послеоперационная рентгенограмма. Виден след герметика.

Фото 24: КЛКТ-сканирование при шестимесячном наблюдении.

Фото 25: КЛКТ-сканирование при 12-месячном наблюдении.

Клинический случай 3

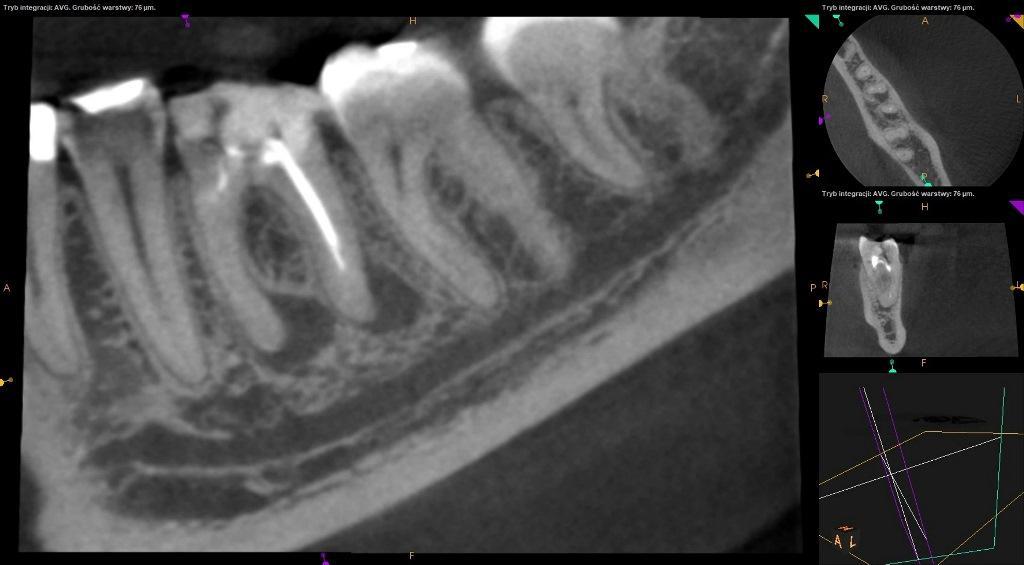

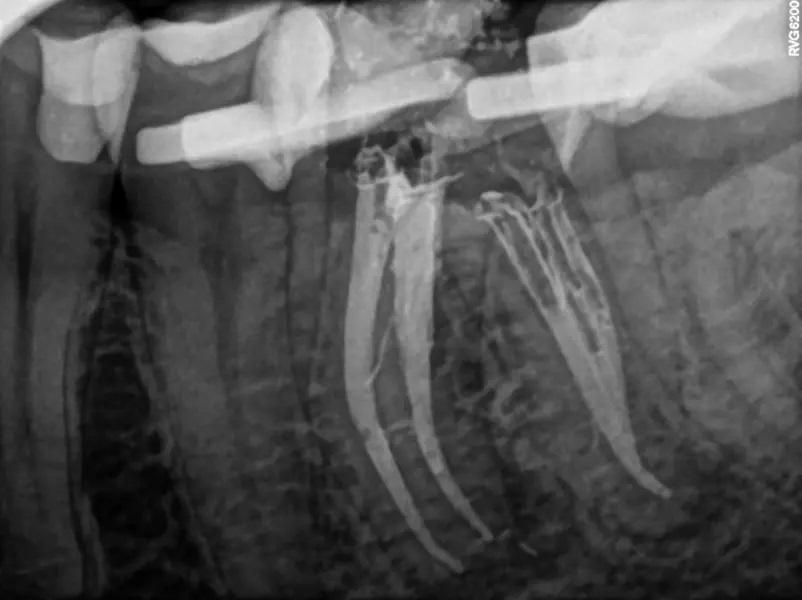

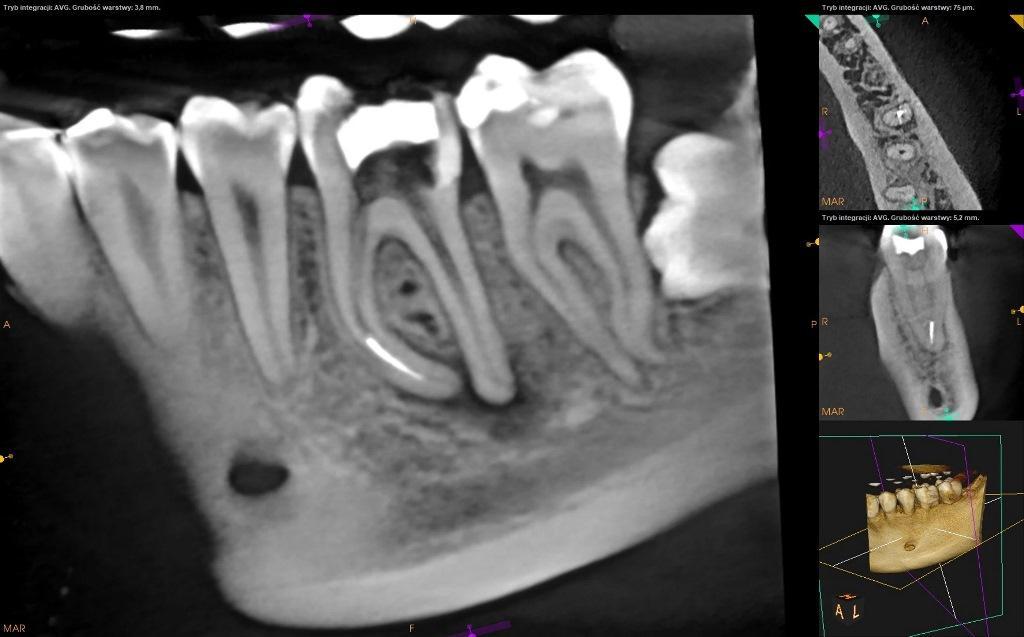

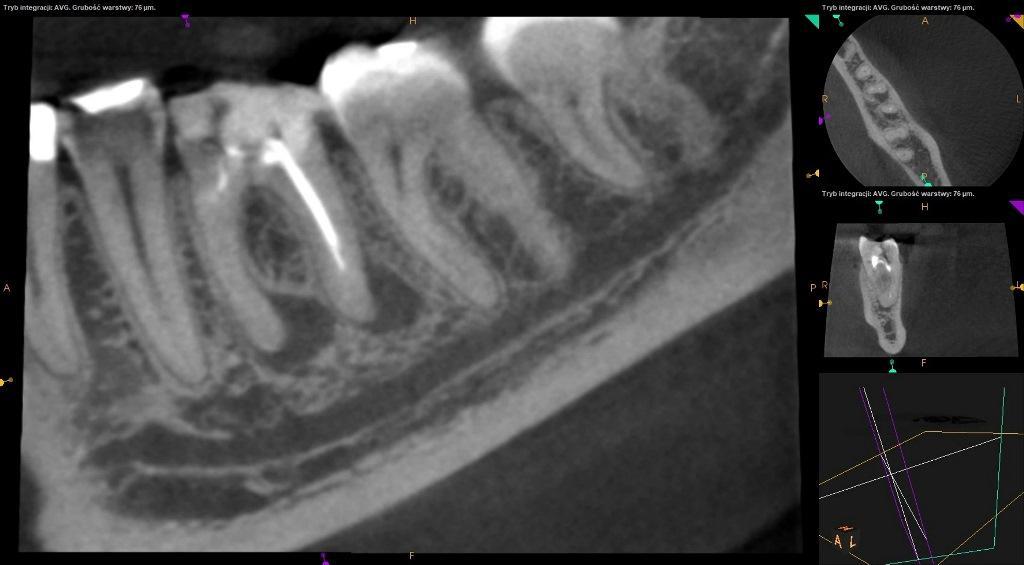

Перед протезированием пациент был направлен в отделение для повторного лечения корневых каналов трех зубов. Одним из этих зубов был левый первый моляр нижней челюсти. КЛКТ-сканирование выявило два рентгенопрозрачных пространства вокруг обоих корней (фото 26). Кроме того, периапикальная рентгенограмма показала сломанный файл в мезиобуккальном канале (фото 27). После анестезии и установки коффердама старые реставрации были удалены, было выполнено временное композитное наращивание и зуб был запломбирован текучим композитом (фото 28-29). Старые гуттаперчевые конусы были удалены из всех каналов (фото 30).

Фото 26: Предоперационная КЛКТ-сканирование. Видны два апикальных повреждения.

Фото 27: Предоперационная рентгенограмма. Видны сломанные файлы.

Фото 28: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом.

Фото 29: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 30: Удаление гуттаперчи.

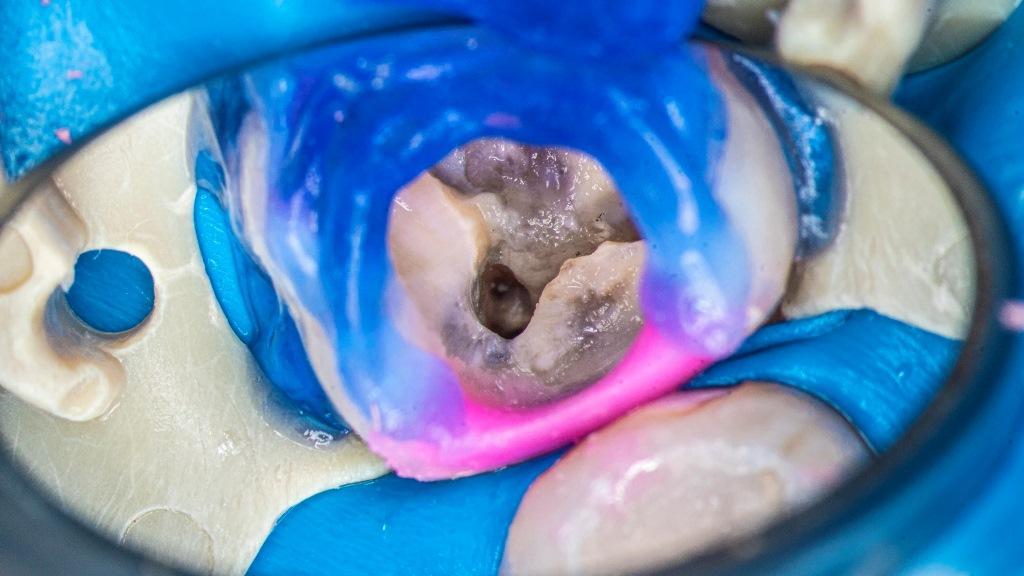

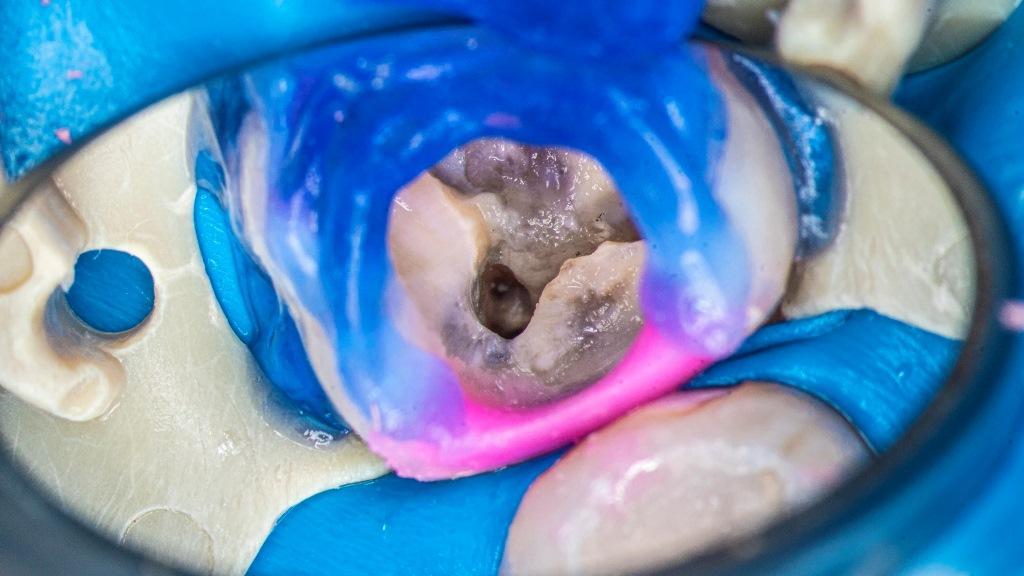

После удаления гуттаперчи и очистки корневых каналов стало очевидно, что из устья мезиобуккального канала было удалено большое количество дентина (фото 31). Скорее всего, это произошло во время попытки удаления сломанного файла во время предыдущего лечения. К счастью, видимых признаков перфорации в отверстии не было. Поврежденная стенка была заделана композитной смолой (фото 32). Ирригация мезиобуккального канала в режиме AutoSWEEPS гипохлоритом натрия и осмотр под 16-кратным увеличением выявили две части сломанных инструментов (фото 33), что усложнило лечение. Кончики обоих файлов были видны, но они оба были заклинены. Попытка удаления с помощью ультразвукового файла оказалась неэффективной, поэтому был использован волоконно-оптический наконечник flat SWEEPS 300/20 в режиме AutoSWEEPS мощностью 1,2 Вт. После нескольких минут ирригации гипохлоритом натрия и ЭДТА обе части файла начали немного сдвигаться, что указывало на то, что удалить их все-таки можно. Оба фрагмента были извлечены с помощью инструмента для создания петли-лассо - ручка BTR Pen, CERKAMED (фото 34). Была проведена периапикальная рентгенография, чтобы подтвердить, что больше нет фрагментов сломанного файла (фото 35)

Фото 31: Очевидное чрезмерное инструментирование отверстия корневого канала, вероятно, выполненное с помощью ультразвука во время предыдущей попытки удаления сломанного файла.

Фото 32: Отверстие корневого канала, запечатанное текучим композитом.

Фото 33: Сломанные файлы в мезиобуккальном канале.

Фото 34: Один из фрагментов файла, извлеченных с помощью инструмента лассо.

Фото 35: Интраоперационная рентгенограмма. Все фрагменты сломанных файлов удалены.

После извлечения файла всем каналам были приданы формы с помощью ротационных файлов, и окончательный протокол ирригации был выполнен в режиме SSP (сверхкороткий импульс). После проведения процедуры ирригации поток ирриганта между мезиобуккальным и мезиолингвальным каналами был быстрым. Каналы были высушены. Было ясно видно, что отверстия мезиальных каналов были похожи по размеру ISO, что указывало на то, что процесс извлечения файлов был очень консервативным (фото 36). Каналы были заполнены герметиком из эпоксидной смолы и гуттаперчи техникой непрерывной волны (фото 37). Была сделана периапикальная рентгенограмма, смещенная дистально, и на ней было видно, что в мезиальной области корня две части перешейка были заполнены герметиком (фото 38). Была проведена реставрация на стекловолоконном штифте, и пациент был направлен к ортопеду для непрямой реставрации.

Фото 36: Пульпарная камера после процедуры ирригации.

Фото 37: Пульпарная камера после обтурации.

Фото 38: Послеоперационная рентгенограмма.

Через 12 месяцев была проведена КЛКТ-томография (фото 39). На снимке не было обнаружено признаков воспаления в периапикальной области, и зуб оставался бессимптомным.

Фото 39a, b: КЛКТ-сканирование при 12-месячном наблюдении.

Заключение

Внедрение Er:YAG-лазера в сложные эндодонтические процедуры открывает перед клиницистами новые возможности, позволяя им проводить более эффективное, предсказуемое и консервативное лечение во многих случаях. В некоторых случаях клиницист может ослабить файл без использования ультразвуковых насадок, что позволяет сохранять лечение более консервативным. Более того, благодаря гораздо более эффективному удалению скопившихся остатков твердых тканей, можно очистить пространство вокруг сломанного файла, чтобы избежать его удаления (например, если файл сломался за изгибом), и при этом успешно проводить лечение с меньшим риском образования перфораций при классическом подходе к извлечению файла.

Автор: Dr Bartłomiej Karaś

В этой серии кейсов автор описывает методы управления сломанными файлами в эндодонтии с использованием ER-лазера и технологии SWEEPS.

Как хорошо известно, одним из наиболее важных факторов в лечении корневых каналов является удаление биопленки. Сломанный файл сам по себе не является проблемой, но он является препятствием для надлежащей дезинфекции. В некоторых случаях для удаления сломанного файла требуется пожертвовать большим количеством очень ценного перицервикального дентина. Поэтому в каждом конкретном случае клиницист должен рассмотреть все преимущества и недостатки поиска и решить, стоит ли удалять сломанный файл, оставлять его на месте или пытаться обойти его.

Преимущества технологии SWEEPS

Как уже упоминалось, одним из важнейших факторов эндодонтического лечения является дезинфекция корневых каналов. Обычно вокруг сломанного файла скапливается большое количество остатков твердых тканей, и, если сломанный файл расположен в средней части корня, дезинфекция апикальной части канала может оказаться недостаточной.

Новая технология ирригации SWEEPS (ударная волна с усиленным излучением фотоакустического потока) предлагает клиницисту более простой и предсказуемый способ управления сломанными файлами. Основным принципом технологии является подача синхронизированных пар ультракоротких импульсов, которые создают первичную кавитацию в непосредственной близости волоконно-оптического наконечника, за которой следует вторичная кавитация в удаленных, труднодоступных апикальных областях. Это явление создает ударные волны, которые распространяются во всех направлениях со скоростью до 10 м/с — таким образом, импульс достигает глубины 10 мм всего за 0,001 секунды. Более того, имеющиеся данные показывают, что удаление скопившихся остатков твердых тканей с помощью Er:YAG-лазера очень эффективно и в три раза эффективнее пассивной ультразвуковой ирригации.

Клинический случай 1

После неудачной попытки извлечь сломанный файл пациент был направлен в другую клинику. После расширения канала и попытки удалить файл предыдущий врач отказался от лечения. Зуб был симптоматическим, поэтому пациент нуждался в извлечении файла и лечении корневого канала.

Периапикальная рентгенограмма и КЛКТ-сканирование показали, что файл сломался далеко за пределами изгиба канала в мезиобуккальном канале и ниже места соединения с мезиолингвальным каналом. Кроме того, было видно периапикальное поражение вокруг верхушек мезиальных и дистальных корней (фото 1–3).

Фото 1: Предоперационная рентгенограмма. Видны периапикальное повреждение и сломанный файл.

Фото 2: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Сломанный файл выходит далеко за пределы кривизны канала.

Фото 3: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Кончик сломанного файла расположен ниже места соединения мезиобуккального и мезиолингвального каналов.

Длина файла составляла примерно 5 мм. Обход файла через мезиолингвальный канал был бы рискованной процедурой, поскольку это могло привести к перелому второго инструмента, и обтурация также могла оказаться очень сложной задачей. Благодаря технологии SWEEPS и биокерамическому герметику стало возможным использовать альтернативный подход. После анестезии и установки коффердама временная реставрация была удалена (фото 4-5).

Фото 4: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом. Повреждена временная реставрация.

Фото 5: Зуб после удаления временной реставрации.

Пульпарную камеру промыли 5,25% раствором гипохлорита натрия и активировали ирригант ультразвуком. После очистки полости зуба коффердам и зажим промыли водой, высушили и поместили жидкий коффердам, чтобы запечатать зуб и увеличить пространство в пульпарной камере для ирригации, активируемой лазером (фото 6). Активация проводилась с помощью лазера SkyPulse (Fotona) в режиме AutoSWEEPS. Мощность активации была установлена равной 1 Вт. Использовался волоконно-оптический наконечник flat SWEEPS 300/20 (фото 7).

Фото 6: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 7: Лазерный наконечник Fotona 300/20.

Наконечник помещали немного ниже отверстия мезиобуккального канала для большей части ирригации гипохлоритом натрия. После 120 секунд активации гипохлоритом натрия наконечник помещали в пульпарную камеру для одновременной активации гипохлорита натрия во всех каналах на 30 секунд. Эта процедура продолжалась в течение 30 минут. Только дистальный канал был обработан ротационными файлами размером до 40/04 мм. Оба мезиальных канала остались того же размера, что и до того, как во время первичной обработки сломался файл. В конце процедуры каналы промывали ЭДТА, активируемым в режиме AutoSWEEPS мощностью 0,4 Вт, и гипохлоритом натрия, активируемым в течение трех циклов AutoSWEEPS мощностью 0,6 Вт и с 30-секундным перерывом на фазу покоя. Поток ирриганта между мезиобуккальным и мезиолингвальным каналами был быстрым, что указывало на возможность проведения обтурации.

Каналы и камеры были высушены с помощью микроприводов и стерильных бумажных штифтов (фото 8). В поршневой технике был использован биокерамический герметик CeraSeal META BIOMED. Герметик был введен во все каналы и покрыт текучей гуттаперчей в отверстиях (фото 9). Были проведены периапикальные рентгенограммы, которые показали, что корневые каналы были правильно запломбированы, и показали скопления герметика в периапикальной области (фото 10-11).

Фото 8: Пульпарная камера после проведения процедуры ирригации.

Фото 9: Пульпарная камера после обтурации методом поршневой техники.

Фото 10: Послеоперационная рентгенограмма. Видны подтеки герметика.

Фото 11: Послеоперационная рентгенограмма с мезиальным смещением.

Клинический случай 2

Пациентка обратилась в клинику из-за умеренной боли, связанной с первым моляром нижней челюсти справа. Была проведена периапикальная рентгенография и КЛКТ-сканирование. Снимки показали рентгенопрозрачность вокруг мезиального корня моляра. Также были видны два фрагмента сломанного инструмента, один в средней части корня, до изгиба а другой немного ниже изгиба (фото 12-13).

Фото 12: Предоперационное КЛКТ-сканирование. Видимое периапикальное поражение.

Фото 13: Предоперационная рентгенограмма. Видны два фрагмента сломанного файла.

После анестезии и установки коффердама пломба была удалена, и была установлена временная реставрация с использованием текучего композита для лечения корневых каналов (фото 14–17). После удаления пломбировочного материала из мезиолингвального и дистального каналов был осуществлен доступ к сломанному файлу. Первая часть инструмента была удалена с помощью ультразвукового наконечника (фото 18), после чего стал виден кончик второй части файла. К сожалению, удаленный фрагмент файла сломался посередине, и удалось извлечь только коронковую часть (фото 19). Поскольку апикальная часть сломанного файла была невидима и не выходила из канала во время ирригации и активации, была предпринята попытка обойти его. Анализ КЛКТ-сканирования не дал четкого ответа на вопрос, имеется ли хотя бы одно апикальное отверстие, поэтому во время процедуры обхода через мезиолингвальный канал была выполнена периапикальная рентгенография. Рентгенограмма показала, что либо в апикальной области имеется выступ, либо два отдельных апикальных отверстия (фото 20). Для протокола ирригации был использован режим AutoSWEEPS при мощности 1,2 Вт с волоконно-оптическим наконечником flat SWEEPS 300/20. Кончики обоих мезиальных каналов были расположены ниже отверстия. Протокол Less-Prep Endo был выполнен дважды. После ирригации поток ирриганта между обоими каналами был быстрым.

Фото 14: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом.

Фото 15: Зуб после удаления композитной реставрации.

Фото 16: Зуб после удаления реставрации.

Фото 17: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 18: Первый удаленный фрагмент сломанного файла.

Фото 19: Второй удаленный фрагмент файла.

Фото 20: Интраоперационная рентгенограмма, подтверждающая отсутствие шунтирования и проходимости.

Каналы были высушены с помощью стерильных бумажных штифтов и микроотсасывающей канюли (фото 21). После проведения протокола ирригации проходимость все еще оставалась недостаточной и восстановление было достигнуто только в мезиолингвальном канале. Мезиобуккальный и дистальный каналы были заполнены герметиком из эпоксидной смолы и теплой гуттаперчей (по технике распыления), а мезиолингвальный канал был заполнен конусом из гуттаперчи толщиной 30/04 мм по технике непрерывной волновой конденсации (фото 22). Была выполнена рентгенография периапикального отдела со смещением в дистальном направлении (фото 23). На рентгенограмме был обнаружен слой силера в периапикальной области мезиального корня и перешеек, заполненный герметизирующим материалом. В полость доступа был помещен композитный материал, и пациентке был назначен контрольный прием. Через 6 месяцев и повторно через 12 месяцев была проведена КЛКТ-томография (фото 24-25). Снимки не выявили признаков воспаления в периапикальной области, и зуб оставался бессимптомным.

Фото 21: Пульпарная камера после проведения процедуры ирригации.

Фото 22: Пульпарная камера после обтурации.

Фото 23: Послеоперационная рентгенограмма. Виден след герметика.

Фото 24: КЛКТ-сканирование при шестимесячном наблюдении.

Фото 25: КЛКТ-сканирование при 12-месячном наблюдении.

Клинический случай 3

Перед протезированием пациент был направлен в отделение для повторного лечения корневых каналов трех зубов. Одним из этих зубов был левый первый моляр нижней челюсти. КЛКТ-сканирование выявило два рентгенопрозрачных пространства вокруг обоих корней (фото 26). Кроме того, периапикальная рентгенограмма показала сломанный файл в мезиобуккальном канале (фото 27). После анестезии и установки коффердама старые реставрации были удалены, было выполнено временное композитное наращивание и зуб был запломбирован текучим композитом (фото 28-29). Старые гуттаперчевые конусы были удалены из всех каналов (фото 30).

Фото 26: Предоперационная КЛКТ-сканирование. Видны два апикальных повреждения.

Фото 27: Предоперационная рентгенограмма. Видны сломанные файлы.

Фото 28: Пролеченный зуб после изоляции коффердамом.

Фото 29: Зуб после удаления кариеса и герметизации полости с помощью текучего композита.

Фото 30: Удаление гуттаперчи.

После удаления гуттаперчи и очистки корневых каналов стало очевидно, что из устья мезиобуккального канала было удалено большое количество дентина (фото 31). Скорее всего, это произошло во время попытки удаления сломанного файла во время предыдущего лечения. К счастью, видимых признаков перфорации в отверстии не было. Поврежденная стенка была заделана композитной смолой (фото 32). Ирригация мезиобуккального канала в режиме AutoSWEEPS гипохлоритом натрия и осмотр под 16-кратным увеличением выявили две части сломанных инструментов (фото 33), что усложнило лечение. Кончики обоих файлов были видны, но они оба были заклинены. Попытка удаления с помощью ультразвукового файла оказалась неэффективной, поэтому был использован волоконно-оптический наконечник flat SWEEPS 300/20 в режиме AutoSWEEPS мощностью 1,2 Вт. После нескольких минут ирригации гипохлоритом натрия и ЭДТА обе части файла начали немного сдвигаться, что указывало на то, что удалить их все-таки можно. Оба фрагмента были извлечены с помощью инструмента для создания петли-лассо - ручка BTR Pen, CERKAMED (фото 34). Была проведена периапикальная рентгенография, чтобы подтвердить, что больше нет фрагментов сломанного файла (фото 35)

Фото 31: Очевидное чрезмерное инструментирование отверстия корневого канала, вероятно, выполненное с помощью ультразвука во время предыдущей попытки удаления сломанного файла.

Фото 32: Отверстие корневого канала, запечатанное текучим композитом.

Фото 33: Сломанные файлы в мезиобуккальном канале.

Фото 34: Один из фрагментов файла, извлеченных с помощью инструмента лассо.

Фото 35: Интраоперационная рентгенограмма. Все фрагменты сломанных файлов удалены.

После извлечения файла всем каналам были приданы формы с помощью ротационных файлов, и окончательный протокол ирригации был выполнен в режиме SSP (сверхкороткий импульс). После проведения процедуры ирригации поток ирриганта между мезиобуккальным и мезиолингвальным каналами был быстрым. Каналы были высушены. Было ясно видно, что отверстия мезиальных каналов были похожи по размеру ISO, что указывало на то, что процесс извлечения файлов был очень консервативным (фото 36). Каналы были заполнены герметиком из эпоксидной смолы и гуттаперчи техникой непрерывной волны (фото 37). Была сделана периапикальная рентгенограмма, смещенная дистально, и на ней было видно, что в мезиальной области корня две части перешейка были заполнены герметиком (фото 38). Была проведена реставрация на стекловолоконном штифте, и пациент был направлен к ортопеду для непрямой реставрации.

Фото 36: Пульпарная камера после процедуры ирригации.

Фото 37: Пульпарная камера после обтурации.

Фото 38: Послеоперационная рентгенограмма.

Через 12 месяцев была проведена КЛКТ-томография (фото 39). На снимке не было обнаружено признаков воспаления в периапикальной области, и зуб оставался бессимптомным.

Фото 39a, b: КЛКТ-сканирование при 12-месячном наблюдении.

Заключение

Внедрение Er:YAG-лазера в сложные эндодонтические процедуры открывает перед клиницистами новые возможности, позволяя им проводить более эффективное, предсказуемое и консервативное лечение во многих случаях. В некоторых случаях клиницист может ослабить файл без использования ультразвуковых насадок, что позволяет сохранять лечение более консервативным. Более того, благодаря гораздо более эффективному удалению скопившихся остатков твердых тканей, можно очистить пространство вокруг сломанного файла, чтобы избежать его удаления (например, если файл сломался за изгибом), и при этом успешно проводить лечение с меньшим риском образования перфораций при классическом подходе к извлечению файла.

Автор: Dr Bartłomiej Karaś

0 комментариев