После завершения ортодонтического лечения стабилизация результата является критически важной. Однако долгосрочное использование несъемных ретейнеров сопряжено с рядом проблем. В данной статье описаны непреднамеренные перемещения зубов, связанные с определенными конструкциями лингвальных ретейнеров, предложены альтернативные варианты конструкции, а также определены корректирующие меры для восстановительного лечения. Статья акцентирует внимание на неочевидных побочных эффектах конкретных конструкций, которые необходимо учитывать, и представляет варианты решений, более соответствующие клинической ситуации.

Предыдущие публикации описывали непреднамеренные перемещения, связанные с лингвальными ретейнерами — включая изменения при частичном отклеивании, деформации или потере ретейнера, приводящие к рецидивоподобным смещениям. Однако в данной статье рассматриваются принципиально иные непреднамеренные перемещения, обусловленные самими ретейнерами. В отличие от ортодонтического рецидива, при котором зубы возвращаются к исходному положению, описываемые смещения происходят в совершенно ином направлении. По сути, это активные перемещения, вызванные накопленной энергией непассивированного ретейнера, приводящей зубы в движение.

Цель данной статьи — описать и визуализировать непреднамеренные перемещения, связанные с определенными конструкциями несъемных лингвальных ретейнеров, остающихся полностью интактными, предложить альтернативные конструкции и коррекционные меры. В статье анализируются конструкции ретейнеров с акцентом на их скрытые побочные эффекты, требующие распознавания и замены в ряде случаев. Представлены более подходящие варианты конструкции. Автор обосновывает целесообразность вмешательства в интересах пациентов. Примеры клинических случаев проиллюстрированы на фото 1–26.

Материалы и конструкция аппарата

Несъемные и съемные аппараты со временем эволюционировали, став комфортнее, гигиеничнее, долговечнее, проще в установке и при необходимости ремонте. Появление цифрового производства съемных аппаратов значительно упростило их изготовление и замену.

Несъемные лингвальные ретейнеры традиционно устанавливают во фронтальном отделе одной или обеих зубных дуг. Для верхней дуги необходимо учитывать глубину и величину резцового перекрытия во избежание окклюзионных помех; при глубоком прикусе использование верхнего фиксированного ретейнера обычно исключено. Стандартная конструкция предполагает протяженность от клыка до клыка, но при необходимости может включать первые премоляры или сокращаться до меньшего количества зубов в зависимости от исходной клинической ситуации.

Ранние конструкции лингвальных ретейнеров состояли из толстой нержавеющей проволоки (0,63–0,81 мм), фиксируемой только на клыках (после отказа от колец), с пассивным прилеганием к лингвальным поверхностям резцов. Однако при выполнении перемещений резцов (таких как деротации) предпочтительнее более надежная стабилизация каждого зуба, что привело к популярности современных конструкций с фиксацией на всех зубах.

Концептуальные основы определяют конструкцию корректных лингвальных ретейнеров. Задача — использовать проволоку с достаточной прочностью и, что важнее, памятью материала для точной стабилизации зуба в заданном положении, сохраняя гибкость и допуская физиологическую подвижность при функции. Такой подход обеспечивает амортизацию избыточных жевательных нагрузок и снижает риск отклеивания по сравнению с абсолютно жесткими конструкциями. Однако если ретейнер фиксируется непассивированным, со временем он будет прилагать активные силы к зубам.

Распространенным примером данного подхода является ретейнер из витой проволоки из нержавеющей стали (Фото 1). Эта конструкция отличается простотой изготовления и установки, а также минимальной стоимостью. Часто витой лингвальный ретейнер можно изготовить непосредственно на месте без предварительной подготовки, снятия оттисков или лабораторного производства. Данная конструкция получила широкое распространение. Ее изготавливают из тонкой проволоки (например, лигатурной 0,23 мм), которую складывают вдвое, скручивают, формируют по кривизне дуги и фиксируют прямым методом. Отжиг сформированной проволоки перед установкой может быть полезен, так как устраняет "память" нержавеющей стали, если проволока не подверглась пластической деформации.

Фото 1: Пример многожильного скрученного фиксированного язычного ретейнера, прикрепленного на нижней челюсти от клыка до клыка.

Однако данная конструкция имеет неблагоприятные долгосрочные последствия. Благодаря свойствам нержавеющей стали, обладающей памятью формы и со временем частично восстанавливающей исходную конфигурацию, такие витые ретейнеры могут "раскручиваться", оказывая непреднамеренное давление на фиксированные зубы (Фото 5, 6, 8–11, 14–16). Это приводит к чрезмерному вестибулярному или язычному крутящему моменту корней, вызывая тяжелые рецессии, обнажение и фенестрации. Поскольку эти изменения проявляются через годы, ортодонты (обычно устанавливающие ретейнер) часто не осведомлены о проблеме — из-за отсутствия длительного наблюдения — и не несут ответственности. Последствия для пародонта, как показано в клинических примерах, могут быть крайне разрушительными.

Фото 14: Случай 3 (Фото 14-16). Вид с язычной поверхности нижних резцов спустя более 10 лет после стабилизации: витой несъемный лингвальный ретейнер и проблемный результат — крутящий момент корня левого центрального резца в язычном направлении с выраженным обнажением.

Фото 15: Вестибулярный вид пациента (Клинический случай 3): выраженное обнажение правого центрального резца в вестибулярном направлении.

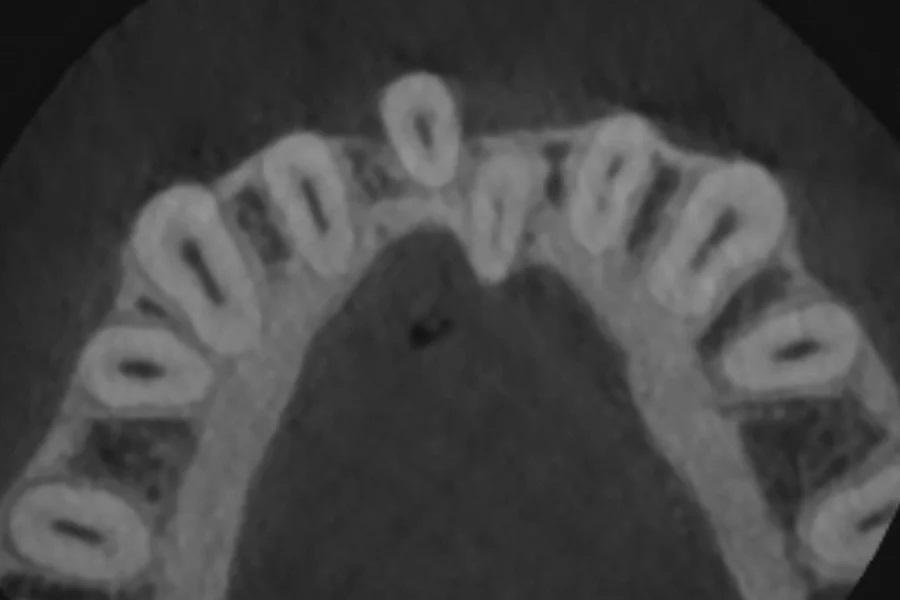

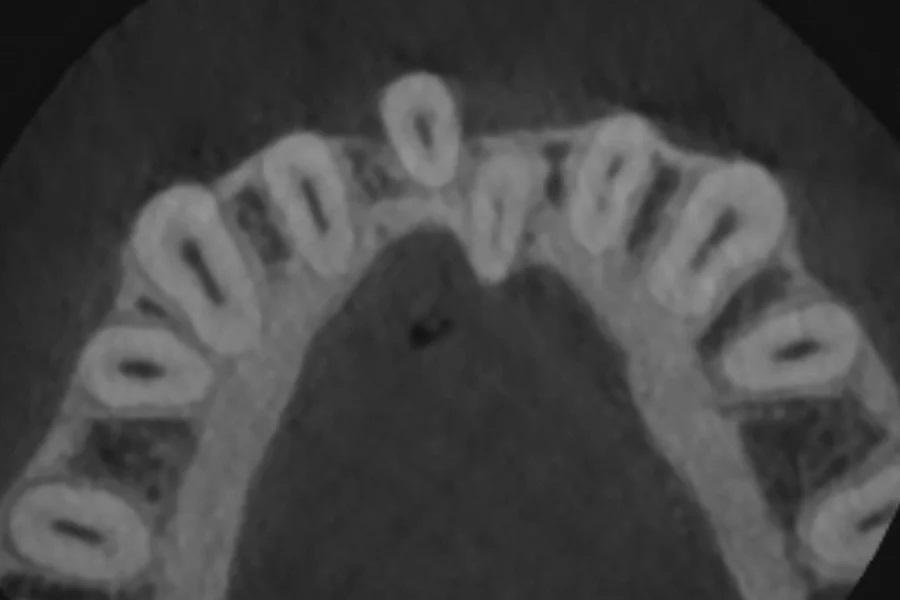

Фото 16: Аксиальная проекция КЛКТ (Клинический случай 3): смежные резцы демонстрируют дивергентный крутящий момент под влиянием витого ретейнера — один корень смещён вестибулярно, другой лингвально, что является следствием постепенного раскручивания ретейнера с течением времени.

Профилактика

Очевидно, требуются более подходящие и надежные конструкции несъемных лингвальных ретейнеров, и, к счастью, такие варианты существуют. Как упомянуто выше, витая конструкция, изготавливаемая непосредственно на месте, может быть ненадежной. Пассивная плетеная конструкция (Фото 2; Ortho FlexTech нержавеющая сталь, Reliance Orthodontics) является хорошо подходящей альтернативой. Она не раскручивается со временем. Ретейнер фиксируют пассивно после отрезания нужной длины с катушки и бондинга на соответствующие зубы. Эта относительно недорогая альтернатива изготавливается непосредственно на месте без лабораторного участия или специальной подготовки. Потенциальный недостаток — относительно большой объем.

Фото 2: Зафиксированный плетеный лингвальный ретейнер. Пассивная конструкция исключает раскручивание, характерное для витых конструкций.

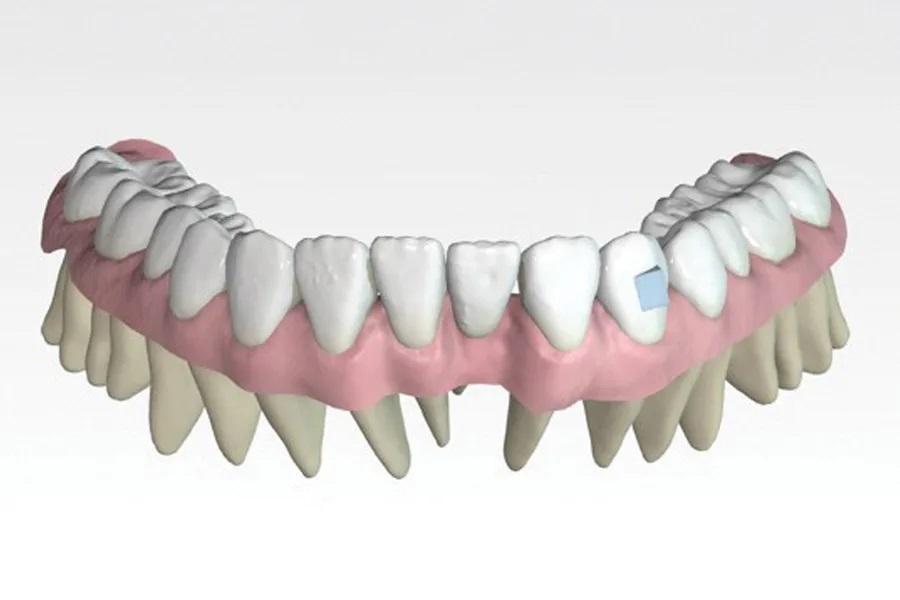

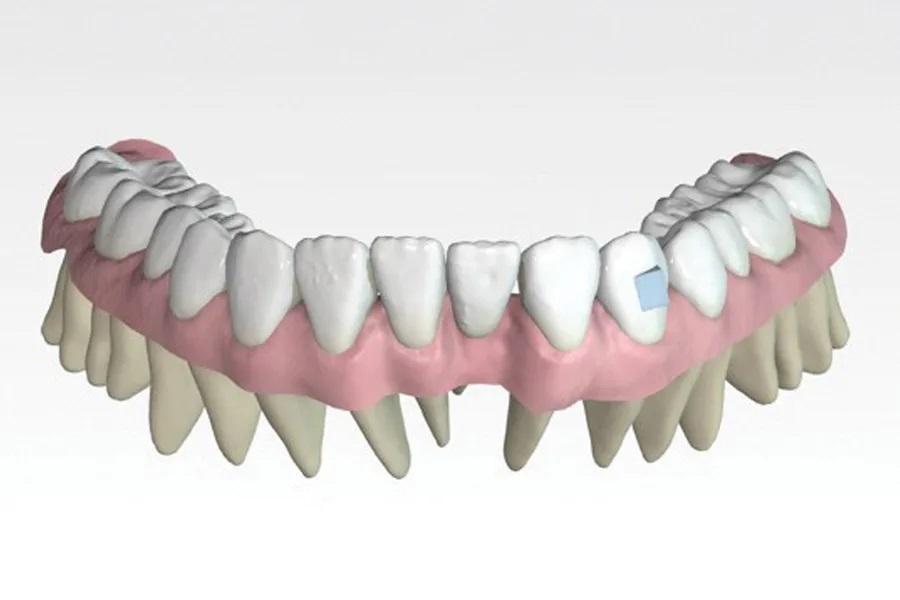

Второй альтернативой является лабораторно изготовленная никель-титановая шина (Фото 3) (Memotain, AOA Lab). Конструкция производится методом лазерного травления из листового материала по цифровому оттиску, отправляемому в лабораторию. Поскольку проволоку не гнут вручную, шина изначально пассивна и не склонна к раскручиванию. Она точно повторяет рельеф зубов и комфортна благодаря обтекаемой конструкции и плотному прилеганию. Эти характеристики делают ее пригодной для шинирования при неидеальном положении зубов, например, при скученности на фоне пародонтита (Фото 4). Недостатки — время изготовления и стоимость лабораторного производства.

Фото 3: Пример лабораторно изготовленного несъемного никель-титанового ретейнера, созданного методом лазерного травления: конструкция повторяет форму зубов, малозаметна и необъемна.

Фото 4: Пример зафиксированной готовой никель-титановой шины для стабилизации при неправильном положении зубов, например, при пародонтологически ослабленной зубочелюстной системе.

Коррекция

При выявлении деформаций (например, нежелательного обнажения или неправильного положения корня) коррекция начинается с изменения позиции зуба. Хотя этот процесс может быть длительным и сложным, он реализуем несколькими способами. Прежде всего, во всех случаях необходимо удалить витую лингвальную шину. Далее возможен один из трех подходов. Первый — допустить рецидив. Этот вариант нежелателен, так как может спровоцировать непредсказуемые смещения, а также отличается крайне медленной динамикой.

Второй вариант — применение коррекционной ортодонтической терапии с использованием несъемных аппаратов для возвращения корня в правильное положение (Фото 5–7). Для этого требуется установка полноразмерной дуги в прецизионный эджуайз-брекет (Фото 7). Процесс может занять несколько месяцев из-за необходимости поэтапной смены дуг до полноразмерной, однако значительные коррекционные изменения часто достижимы, поскольку ткани пародонта частично ремоделируются в ответ на изменение позиции зуба (Фото 5, 7, 11, 13).

Фото 5: Клинический случай 1 (Фото 5–7). Вестибулярный вид нижних резцов демонстрирует крутящий момент корня левого центрального резца вестибулярно вследствие раскручивания витого лингвального ретейнера. Ранее выполненная пластика десны не обеспечила покрытие корня.

Фото 6: Окклюзионный вид случая 1: витой несъемный ортодонтический ретейнер и результирующее неправильное положение левого центрального резца.

Фото 7: Установка плотно лигированной полноразмерной стальной дуги в эджуайз-паз брекета создает язычный крутящий момент корня левого центрального резца. При этом отмечается врастание десневой ткани по мере коррекции положения корня — самостоятельная ремоделирующая реакция.

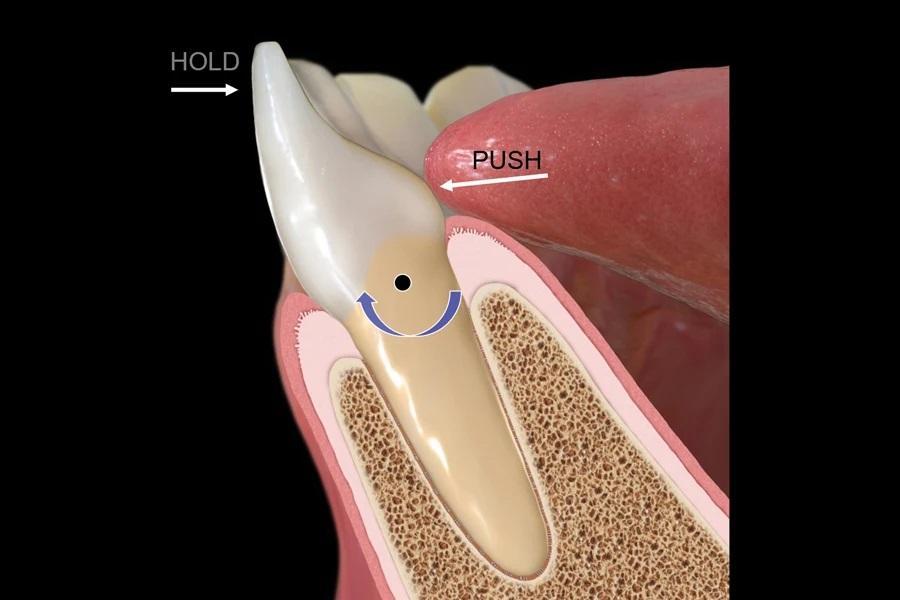

Третьим вариантом коррекции положения зубов является ортодонтическое лечение элайнерами (Фото 8–13). При этом методе в предписание элайнеров необходимо заложить точный трехмерный контроль. Этот подход обеспечивает более быстрое решение по сравнению с традиционными несъемными аппаратами, так как исключает поэтапную смену дуг увеличенного размера, а коррекционное воздействие прилагается сразу (Фото 12). Рекомендуется назначать гиперкоррекцию целевого перемещения: если элайнеры не полностью реализуют движение, их дальнейшее использование может завершить коррекцию. При достижении результата до окончания набора элайнеров показано прекращение лечения с переходом к адекватной ретенции.

Фото 8: Клинический случай 2 (Фото 8–13): Финальный результат ортодонтического выравнивания нижних резцов после активного лечения. На Фото 8 не виден многожильный витой стальной ретейнер, фиксированный лингвально от клыка до клыка.

Фото 9: Непреднамеренное смещение нижнего правого бокового резца (зуб 4.2) при наблюдении через 7 лет.

Фото 10: Рентгенограмма случая 2 через 7 лет демонстрирует наложение корней, отсутствовавшее после ортодонтического лечения.

Фото 11: Вид с язычной поверхности: резцы удерживаются витым ретейнером, при этом правый боковой резец показывает обнажение через язычные ткани.

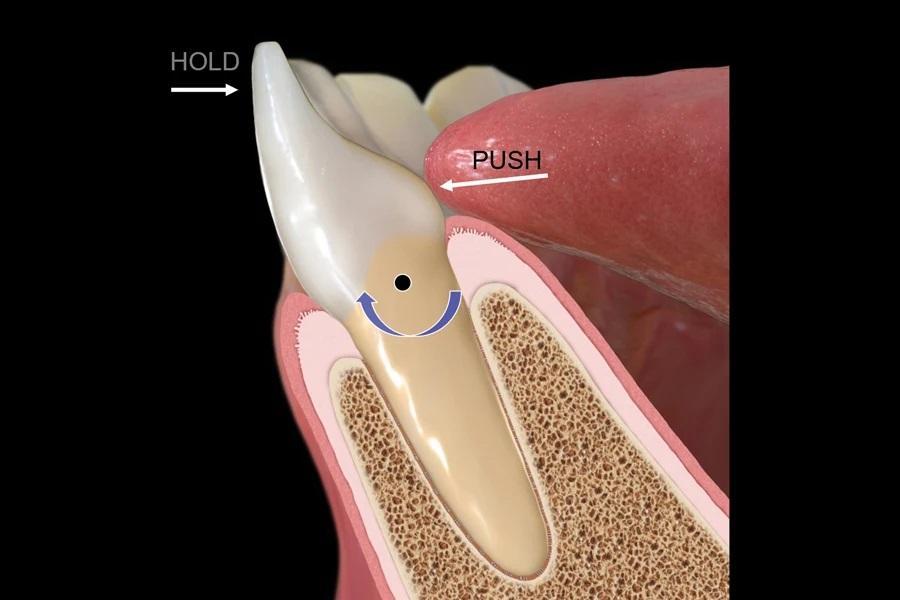

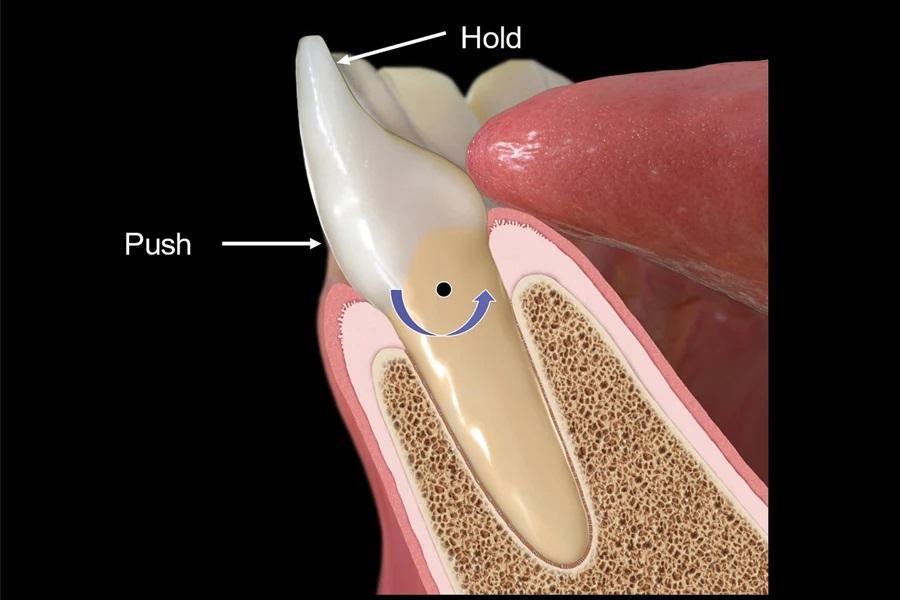

Фото 12: Проектирование съемного элайнера для вестибулярного крутящего момента корня аналогично созданию "толкающего" усилия на язычную поверхность зуба в области пояса при одновременной "фиксации" режущего края с вестибулярной стороны, что создает вращательное движение вокруг центра вращения. На схеме целевое движение (фиолетовая стрелка) соответствует вестибулярному крутящему моменту корня. Черная точка обозначает центр вращения.

Фото 13: Состояние после коррекции, Клинический случай 2. Сравнение с Фото 11 демонстрирует, как исправление положения корня привело к частичному самопроизвольному заживлению обнажения правого бокового резца.

Хотя ортодонтическая коррекция часто сопровождается спонтанным улучшением состояния окружающих тканей (Фото 7 и 13), последующие дополнительные вмешательства обычно показаны, особенно при эстетических требованиях. Пример рецессионного дефекта (Фото 17–26) демонстрирует необходимость коррекции элайнерами с последующей пластикой соединительнотканным трансплантатом. Следует отметить, что хотя такая схема может дать приемлемый функционально-эстетический результат, маловероятен регенеративный исход: обнаженная поверхность корня обычно не формирует связочного прикрепления к вновь образованному цементу. Более реалистичные исходы — образование длинного эпителия прикрепления или соединительнотканного прикрепления. Следовательно, изначально предпочтительнее превентивный подход.

Фото 17: Клинический случай 4 (Фото 17-26). Вид с вестибулярной поверхности: дефект рецессии, возникший из-за раскручивания витого лингвального ретейнера через 20 лет после установки.

Фото 18: Окклюзионный вид: витой несъёмный лингвальный ортодонтический ретейнер, фиксированный от клыка до клыка. После удаления ретейнера зубной ряд отсканировали для лечения элайнерами.

Фото 19: Цифровое изображение рецепта элайнера. Была выявлена чрезмерная лингвальная гиперкоррекция корня левого центрального резца.

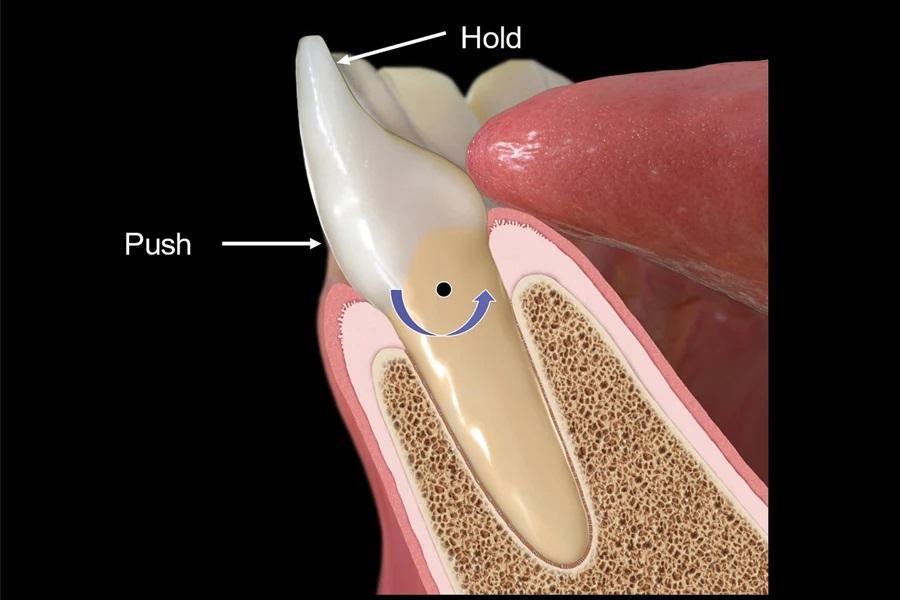

Фото 20: Проектирование съемного элайнера для язычного крутящего момента корня аналогично созданию "толкающего" усилия на вестибулярную поверхность зуба в области десневого края при одновременной "фиксации" режущего края с язычной стороны, что создает вращательное движение вокруг центра вращения. На схеме целевое движение (фиолетовая стрелка) соответствует язычному крутящему моменту корня. Черная точка обозначает центр вращения.

Фото 21: Повторное ортодонтическое лечение с помощью элайнера продолжительностью 8 месяцев. Это изображение можно сравнить с рисунком 17, чтобы увидеть улучшение состояние рецессии.

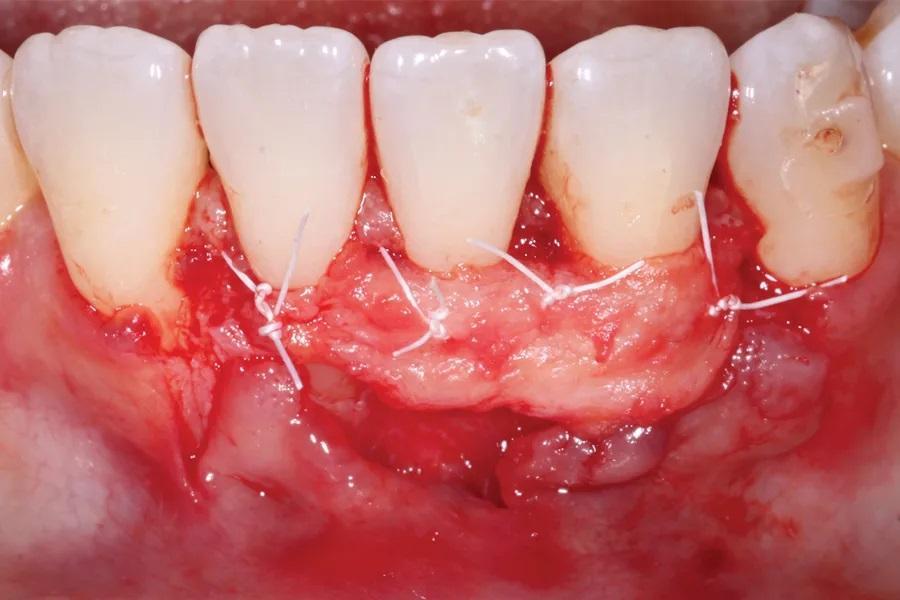

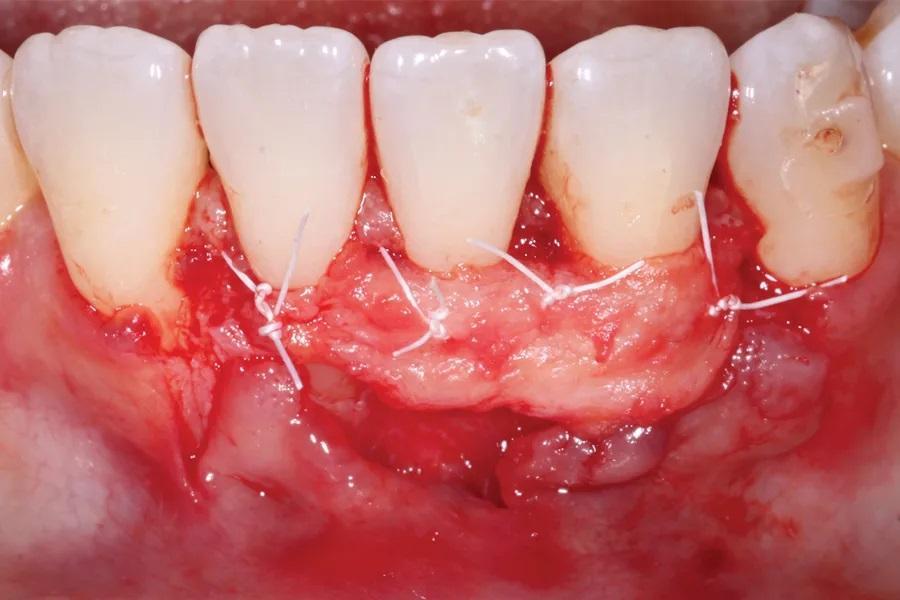

Фото 22: Окклюзионный вид на откинутый губной лоскут перед установкой соединительнотканного трансплантата. Обратите внимание на исправленное положение корня левого центрального резца относительно соседних зубов.

Фото 23: Клинический случай 4, продолжение. Соединительнотканный трансплантат для покрытия корней.

Фото 24: Поверх соединительнотканного трансплантата ушит лоскут.

Фото 25: Установка несъемного лингвального фиксатора, прикрепленного к шести передним зубам. Проволока представляет собой пассивную никель-титановую проволоку с лазерным травлением, не скрученную и не изогнутую.

Фото 26: Заживление через 8 недель после операции; обратите внимание на успешную коррекцию ятрогенной деформации.

Выводы

Эффективный несъемный лингвальный ретейнер должен быть пассивным при установке, корректно спроектирован для стабилизации зубов, потенциально склонных к рецидиву, не затруднять гигиену, обеспечивать комфорт и надёжно фиксироваться. Устройство требует длительного ношения для достижения цели, а также регулярного контроля стоматологом, ортодонтом или гигиенистом для подтверждения его целостности.

Автор: Frank Celenza, DDS

После завершения ортодонтического лечения стабилизация результата является критически важной. Однако долгосрочное использование несъемных ретейнеров сопряжено с рядом проблем. В данной статье описаны непреднамеренные перемещения зубов, связанные с определенными конструкциями лингвальных ретейнеров, предложены альтернативные варианты конструкции, а также определены корректирующие меры для восстановительного лечения. Статья акцентирует внимание на неочевидных побочных эффектах конкретных конструкций, которые необходимо учитывать, и представляет варианты решений, более соответствующие клинической ситуации.

Предыдущие публикации описывали непреднамеренные перемещения, связанные с лингвальными ретейнерами — включая изменения при частичном отклеивании, деформации или потере ретейнера, приводящие к рецидивоподобным смещениям. Однако в данной статье рассматриваются принципиально иные непреднамеренные перемещения, обусловленные самими ретейнерами. В отличие от ортодонтического рецидива, при котором зубы возвращаются к исходному положению, описываемые смещения происходят в совершенно ином направлении. По сути, это активные перемещения, вызванные накопленной энергией непассивированного ретейнера, приводящей зубы в движение.

Цель данной статьи — описать и визуализировать непреднамеренные перемещения, связанные с определенными конструкциями несъемных лингвальных ретейнеров, остающихся полностью интактными, предложить альтернативные конструкции и коррекционные меры. В статье анализируются конструкции ретейнеров с акцентом на их скрытые побочные эффекты, требующие распознавания и замены в ряде случаев. Представлены более подходящие варианты конструкции. Автор обосновывает целесообразность вмешательства в интересах пациентов. Примеры клинических случаев проиллюстрированы на фото 1–26.

Материалы и конструкция аппарата

Несъемные и съемные аппараты со временем эволюционировали, став комфортнее, гигиеничнее, долговечнее, проще в установке и при необходимости ремонте. Появление цифрового производства съемных аппаратов значительно упростило их изготовление и замену.

Несъемные лингвальные ретейнеры традиционно устанавливают во фронтальном отделе одной или обеих зубных дуг. Для верхней дуги необходимо учитывать глубину и величину резцового перекрытия во избежание окклюзионных помех; при глубоком прикусе использование верхнего фиксированного ретейнера обычно исключено. Стандартная конструкция предполагает протяженность от клыка до клыка, но при необходимости может включать первые премоляры или сокращаться до меньшего количества зубов в зависимости от исходной клинической ситуации.

Ранние конструкции лингвальных ретейнеров состояли из толстой нержавеющей проволоки (0,63–0,81 мм), фиксируемой только на клыках (после отказа от колец), с пассивным прилеганием к лингвальным поверхностям резцов. Однако при выполнении перемещений резцов (таких как деротации) предпочтительнее более надежная стабилизация каждого зуба, что привело к популярности современных конструкций с фиксацией на всех зубах.

Концептуальные основы определяют конструкцию корректных лингвальных ретейнеров. Задача — использовать проволоку с достаточной прочностью и, что важнее, памятью материала для точной стабилизации зуба в заданном положении, сохраняя гибкость и допуская физиологическую подвижность при функции. Такой подход обеспечивает амортизацию избыточных жевательных нагрузок и снижает риск отклеивания по сравнению с абсолютно жесткими конструкциями. Однако если ретейнер фиксируется непассивированным, со временем он будет прилагать активные силы к зубам.

Распространенным примером данного подхода является ретейнер из витой проволоки из нержавеющей стали (Фото 1). Эта конструкция отличается простотой изготовления и установки, а также минимальной стоимостью. Часто витой лингвальный ретейнер можно изготовить непосредственно на месте без предварительной подготовки, снятия оттисков или лабораторного производства. Данная конструкция получила широкое распространение. Ее изготавливают из тонкой проволоки (например, лигатурной 0,23 мм), которую складывают вдвое, скручивают, формируют по кривизне дуги и фиксируют прямым методом. Отжиг сформированной проволоки перед установкой может быть полезен, так как устраняет "память" нержавеющей стали, если проволока не подверглась пластической деформации.

Фото 1: Пример многожильного скрученного фиксированного язычного ретейнера, прикрепленного на нижней челюсти от клыка до клыка.

Однако данная конструкция имеет неблагоприятные долгосрочные последствия. Благодаря свойствам нержавеющей стали, обладающей памятью формы и со временем частично восстанавливающей исходную конфигурацию, такие витые ретейнеры могут "раскручиваться", оказывая непреднамеренное давление на фиксированные зубы (Фото 5, 6, 8–11, 14–16). Это приводит к чрезмерному вестибулярному или язычному крутящему моменту корней, вызывая тяжелые рецессии, обнажение и фенестрации. Поскольку эти изменения проявляются через годы, ортодонты (обычно устанавливающие ретейнер) часто не осведомлены о проблеме — из-за отсутствия длительного наблюдения — и не несут ответственности. Последствия для пародонта, как показано в клинических примерах, могут быть крайне разрушительными.

Фото 14: Случай 3 (Фото 14-16). Вид с язычной поверхности нижних резцов спустя более 10 лет после стабилизации: витой несъемный лингвальный ретейнер и проблемный результат — крутящий момент корня левого центрального резца в язычном направлении с выраженным обнажением.

Фото 15: Вестибулярный вид пациента (Клинический случай 3): выраженное обнажение правого центрального резца в вестибулярном направлении.

Фото 16: Аксиальная проекция КЛКТ (Клинический случай 3): смежные резцы демонстрируют дивергентный крутящий момент под влиянием витого ретейнера — один корень смещён вестибулярно, другой лингвально, что является следствием постепенного раскручивания ретейнера с течением времени.

Профилактика

Очевидно, требуются более подходящие и надежные конструкции несъемных лингвальных ретейнеров, и, к счастью, такие варианты существуют. Как упомянуто выше, витая конструкция, изготавливаемая непосредственно на месте, может быть ненадежной. Пассивная плетеная конструкция (Фото 2; Ortho FlexTech нержавеющая сталь, Reliance Orthodontics) является хорошо подходящей альтернативой. Она не раскручивается со временем. Ретейнер фиксируют пассивно после отрезания нужной длины с катушки и бондинга на соответствующие зубы. Эта относительно недорогая альтернатива изготавливается непосредственно на месте без лабораторного участия или специальной подготовки. Потенциальный недостаток — относительно большой объем.

Фото 2: Зафиксированный плетеный лингвальный ретейнер. Пассивная конструкция исключает раскручивание, характерное для витых конструкций.

Второй альтернативой является лабораторно изготовленная никель-титановая шина (Фото 3) (Memotain, AOA Lab). Конструкция производится методом лазерного травления из листового материала по цифровому оттиску, отправляемому в лабораторию. Поскольку проволоку не гнут вручную, шина изначально пассивна и не склонна к раскручиванию. Она точно повторяет рельеф зубов и комфортна благодаря обтекаемой конструкции и плотному прилеганию. Эти характеристики делают ее пригодной для шинирования при неидеальном положении зубов, например, при скученности на фоне пародонтита (Фото 4). Недостатки — время изготовления и стоимость лабораторного производства.

Фото 3: Пример лабораторно изготовленного несъемного никель-титанового ретейнера, созданного методом лазерного травления: конструкция повторяет форму зубов, малозаметна и необъемна.

Фото 4: Пример зафиксированной готовой никель-титановой шины для стабилизации при неправильном положении зубов, например, при пародонтологически ослабленной зубочелюстной системе.

Коррекция

При выявлении деформаций (например, нежелательного обнажения или неправильного положения корня) коррекция начинается с изменения позиции зуба. Хотя этот процесс может быть длительным и сложным, он реализуем несколькими способами. Прежде всего, во всех случаях необходимо удалить витую лингвальную шину. Далее возможен один из трех подходов. Первый — допустить рецидив. Этот вариант нежелателен, так как может спровоцировать непредсказуемые смещения, а также отличается крайне медленной динамикой.

Второй вариант — применение коррекционной ортодонтической терапии с использованием несъемных аппаратов для возвращения корня в правильное положение (Фото 5–7). Для этого требуется установка полноразмерной дуги в прецизионный эджуайз-брекет (Фото 7). Процесс может занять несколько месяцев из-за необходимости поэтапной смены дуг до полноразмерной, однако значительные коррекционные изменения часто достижимы, поскольку ткани пародонта частично ремоделируются в ответ на изменение позиции зуба (Фото 5, 7, 11, 13).

Фото 5: Клинический случай 1 (Фото 5–7). Вестибулярный вид нижних резцов демонстрирует крутящий момент корня левого центрального резца вестибулярно вследствие раскручивания витого лингвального ретейнера. Ранее выполненная пластика десны не обеспечила покрытие корня.

Фото 6: Окклюзионный вид случая 1: витой несъемный ортодонтический ретейнер и результирующее неправильное положение левого центрального резца.

Фото 7: Установка плотно лигированной полноразмерной стальной дуги в эджуайз-паз брекета создает язычный крутящий момент корня левого центрального резца. При этом отмечается врастание десневой ткани по мере коррекции положения корня — самостоятельная ремоделирующая реакция.

Третьим вариантом коррекции положения зубов является ортодонтическое лечение элайнерами (Фото 8–13). При этом методе в предписание элайнеров необходимо заложить точный трехмерный контроль. Этот подход обеспечивает более быстрое решение по сравнению с традиционными несъемными аппаратами, так как исключает поэтапную смену дуг увеличенного размера, а коррекционное воздействие прилагается сразу (Фото 12). Рекомендуется назначать гиперкоррекцию целевого перемещения: если элайнеры не полностью реализуют движение, их дальнейшее использование может завершить коррекцию. При достижении результата до окончания набора элайнеров показано прекращение лечения с переходом к адекватной ретенции.

Фото 8: Клинический случай 2 (Фото 8–13): Финальный результат ортодонтического выравнивания нижних резцов после активного лечения. На Фото 8 не виден многожильный витой стальной ретейнер, фиксированный лингвально от клыка до клыка.

Фото 9: Непреднамеренное смещение нижнего правого бокового резца (зуб 4.2) при наблюдении через 7 лет.

Фото 10: Рентгенограмма случая 2 через 7 лет демонстрирует наложение корней, отсутствовавшее после ортодонтического лечения.

Фото 11: Вид с язычной поверхности: резцы удерживаются витым ретейнером, при этом правый боковой резец показывает обнажение через язычные ткани.

Фото 12: Проектирование съемного элайнера для вестибулярного крутящего момента корня аналогично созданию "толкающего" усилия на язычную поверхность зуба в области пояса при одновременной "фиксации" режущего края с вестибулярной стороны, что создает вращательное движение вокруг центра вращения. На схеме целевое движение (фиолетовая стрелка) соответствует вестибулярному крутящему моменту корня. Черная точка обозначает центр вращения.

Фото 13: Состояние после коррекции, Клинический случай 2. Сравнение с Фото 11 демонстрирует, как исправление положения корня привело к частичному самопроизвольному заживлению обнажения правого бокового резца.

Хотя ортодонтическая коррекция часто сопровождается спонтанным улучшением состояния окружающих тканей (Фото 7 и 13), последующие дополнительные вмешательства обычно показаны, особенно при эстетических требованиях. Пример рецессионного дефекта (Фото 17–26) демонстрирует необходимость коррекции элайнерами с последующей пластикой соединительнотканным трансплантатом. Следует отметить, что хотя такая схема может дать приемлемый функционально-эстетический результат, маловероятен регенеративный исход: обнаженная поверхность корня обычно не формирует связочного прикрепления к вновь образованному цементу. Более реалистичные исходы — образование длинного эпителия прикрепления или соединительнотканного прикрепления. Следовательно, изначально предпочтительнее превентивный подход.

Фото 17: Клинический случай 4 (Фото 17-26). Вид с вестибулярной поверхности: дефект рецессии, возникший из-за раскручивания витого лингвального ретейнера через 20 лет после установки.

Фото 18: Окклюзионный вид: витой несъёмный лингвальный ортодонтический ретейнер, фиксированный от клыка до клыка. После удаления ретейнера зубной ряд отсканировали для лечения элайнерами.

Фото 19: Цифровое изображение рецепта элайнера. Была выявлена чрезмерная лингвальная гиперкоррекция корня левого центрального резца.

Фото 20: Проектирование съемного элайнера для язычного крутящего момента корня аналогично созданию "толкающего" усилия на вестибулярную поверхность зуба в области десневого края при одновременной "фиксации" режущего края с язычной стороны, что создает вращательное движение вокруг центра вращения. На схеме целевое движение (фиолетовая стрелка) соответствует язычному крутящему моменту корня. Черная точка обозначает центр вращения.

Фото 21: Повторное ортодонтическое лечение с помощью элайнера продолжительностью 8 месяцев. Это изображение можно сравнить с рисунком 17, чтобы увидеть улучшение состояние рецессии.

Фото 22: Окклюзионный вид на откинутый губной лоскут перед установкой соединительнотканного трансплантата. Обратите внимание на исправленное положение корня левого центрального резца относительно соседних зубов.

Фото 23: Клинический случай 4, продолжение. Соединительнотканный трансплантат для покрытия корней.

Фото 24: Поверх соединительнотканного трансплантата ушит лоскут.

Фото 25: Установка несъемного лингвального фиксатора, прикрепленного к шести передним зубам. Проволока представляет собой пассивную никель-титановую проволоку с лазерным травлением, не скрученную и не изогнутую.

Фото 26: Заживление через 8 недель после операции; обратите внимание на успешную коррекцию ятрогенной деформации.

Выводы

Эффективный несъемный лингвальный ретейнер должен быть пассивным при установке, корректно спроектирован для стабилизации зубов, потенциально склонных к рецидиву, не затруднять гигиену, обеспечивать комфорт и надёжно фиксироваться. Устройство требует длительного ношения для достижения цели, а также регулярного контроля стоматологом, ортодонтом или гигиенистом для подтверждения его целостности.

Автор: Frank Celenza, DDS

0 комментариев