Киста буккальной бифуркации (КББ) — это редко встречающееся, специфическое поражение, которое ограничивается исключительно областью буккальной бифуркации первых и вторых моляров нижней челюсти у детей и подростков. Окончательный диагноз ставится на основании конкретных клинических и рентгенографических признаков. Лечение таких кист зависит от наличия симптомов и размера поражения. В этом отчете подробно описаны общие черты КББ у 13-летнего пациента и описан хирургический подход к лечению кистозного образования. Подчеркивается важность всестороннего клинического обследования и соответствующих дополнительных исследований для постановки точного диагноза.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила КББ в свою классификацию одонтогенных кист и опухолей с 1992 года под заголовком «воспалительная коллатеральная киста», что является таким же обозначением для парадентальной кисты, несмотря на то, что последняя связана исключительно с третьим моляром. Для сравнения, КББ связана с первым или вторым моляром нижней челюсти. Общим для этих кист является их происхождение из воспаленной околозубной ткани.

Название «киста буккальной бифуркации» было широко распространено из-за специфичности места поражения, так как она тесно связана с областью бифуркации первого или второго моляра нижней челюсти, и встречается почти исключительно в первые два десятилетия жизни, преимущественно у детей в возрасте от 4 до 14 лет. Обычно киста бывает с одной стороны, но были зафиксированы и случаи обеих сторон. Точная этиология этой кисты в значительной степени не определена из-за отсутствия надежных данных, что объясняется ее редкостью. Наиболее распространенная этиология заключается в том, что зубной налет вызывает легкое воспаление и инфекцию во время прорезывания зуба. Согласно другой гипотезе, буккальные выступы эмали на моляре распространяются на поверхность корня, вызывая образование пародонтальных карманов. Патогенез обеих этиологий заключается в том, что воспаление вызывает пролиферацию эпителиальной ткани, что приводит к образованию кисты.

КББ может быть обнаружена случайно, или родители могут обратиться за консультацией для своего ребенка из-за симптоматической боли, отека и/или медленного расширения нижней челюсти. При клиническом осмотре зубного ряда обнаруживается глубокий пародонтальный карман, связанный с пораженным моляром нижней челюсти. Коронка может быть ориентирована буккально из-за давления кисты на верхушки корней, толкающей их в язычном направлении.

Визуализация на КББ должна включать обычные рентгенограммы, такие как панорамные, периапикальные и окклюзионные снимки нижней челюсти. На этих изображениях четко видна хорошо очерченная овоидная радиолюценция с односторонним контуром, периостальная реакция кости нижней челюсти и буккальная ориентация кисты. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) необходима для подтверждения наличия КББ, оценки ее размеров и получения информации о ее взаимосвязи с окружающими структурами.

С тех пор, как эта киста была впервые зарегистрирована, изменилось лечение КББ. Первоначальные подходы включали вылущивание кисты в сочетании с удалением сопутствующего зуба. В настоящее время предпочтительным методом лечения КББ является хирургическое вылущивание без удаления зуба. Образец должен быть отправлен на гистологическую экспертизу, чтобы исключить другие потенциально агрессивные патологические образования. К другим вариантам лечения, о которых сообщается в литературе, относятся ежедневное орошение лунки или простой мониторинг поражения с частым наблюдением, чтобы убедиться в наступлении регресса.

Цель данного отчета — описать картину, клинические особенности, рентгенографические исследования и хирургическое лечение КББ у 13-летнего пациента, чтобы продемонстрировать стоматологам общего профиля и специалистам, как распознать и правильно лечить это поражение.

Клинический случай

Пациент мужского пола, 13 лет, обратился в стоматологический колледж Среднезападного университета (MWU) в Аризоне со своим родителем, который хотел получить повторное заключение относительно первоначального диагноза инфекции или кисты, поставленного предыдущим эндодонтистом. Пациент был направлен к эндодонтисту семейным стоматологом из-за случайной находки локализованного глубокого кармана, связанного с зубом 3.6, во время повторного визита через 6 месяцев. Родитель хотел получить больше информации и попросил направить его в стоматологический институт при MWU.

При поступлении пациент был бессимптомным и предоставил информацию о своих предыдущих посещениях стоматолога. В его стоматологическом анамнезе было отмечено регулярное посещение семейного стоматолога общей практики, лечение аппаратами у местного ортодонта и предыдущая консультация эндодонтиста. Сообщалось, что у пациента не было медицинского диагноза, но была отмечена аллергия на пенициллин; прививки были выполнены в срок. Пациент применяла топический третиноин 0,05% для лечения акне.

Было проведено комплексное клиническое обследование. При внеротовом осмотре левая сторона нижней челюсти была обследована на предмет отклонений, таких как болезненность, покраснение, припухлость и расширение нижней границы нижней челюсти, но никаких патологий обнаружено не было. Все остальные данные по голове и шее также были в пределах нормы. При внутриротовом осмотре было обнаружено, что у пациента имеются полные верхнечелюстные и нижнечелюстные несъемные ортодонтические аппараты. Были отмечены начальные кариозные поражения язычных ямок постоянных правых и левых боковых резцов верхней челюсти и окклюзионной поверхности правого постоянного первого моляра нижней челюсти. Наблюдалось большое количество зубного налета при наличии генерализованного гингивита.

При целенаправленном осмотре левого постоянного второго моляра нижней челюсти (зуб 3.7) был обнаружен пародонтальный карман глубиной 10 мм с буккальной стороны. При пародонтологическом обследовании оставшейся части зубного ряда не было выявлено дополнительных пародонтальных карманов глубиной более 3 мм. На зубе 3.7 не было обнаружено признаков кариеса, припухлости или подвижности, но была отмечена небольшая болезненность при пальпации десны с буккальной стороны. Противоположный второй моляр нижней челюсти был тщательно проверен на наличие аналогичных изменений, но их не было обнаружено.

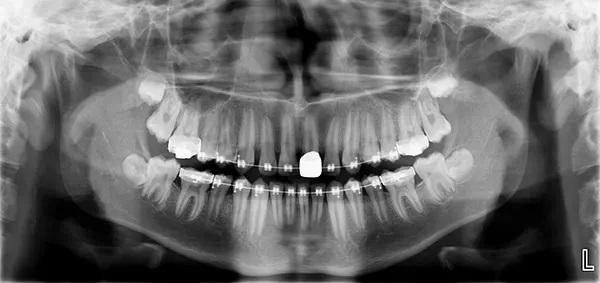

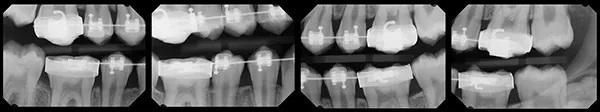

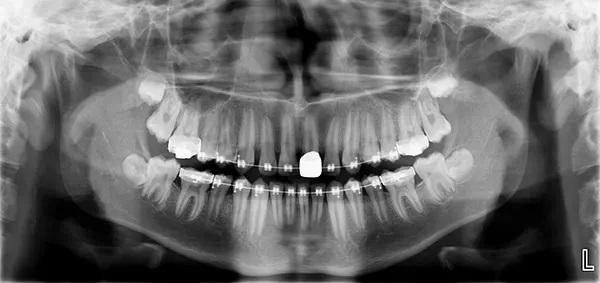

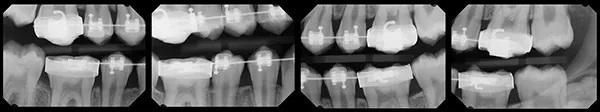

Были выполнены панорамная рентгенограмма и четыре внутриротовых рентгенографических проекции (фото 1 и фото 2). На панорамной рентгенограмме была видна открытая верхушка зуба 3.6 и повышенная плотность трабекул в межпроксимальной области между зубами 3.7 и 3.6. На панорамной рентгенограмме также были видны развивающиеся третьи моляры верхней и нижней челюстей. На прикусных рентгенограммах не было выявлено значительной потери пародонтальной кости. На этих двухмерных рентгенограммах были получены ничего не значащие рентгенографические данные, которые не давали объяснения клиническим симптомам пациента.

Фото 1: Панорамный рентгеновский снимок зуба 3.7 с несформированным корнем и открытой верхушкой.

Фото 2: Прикусные рентгеновские снимки; обратите внимание на отсутствие признаков потери костной ткани между корнями.

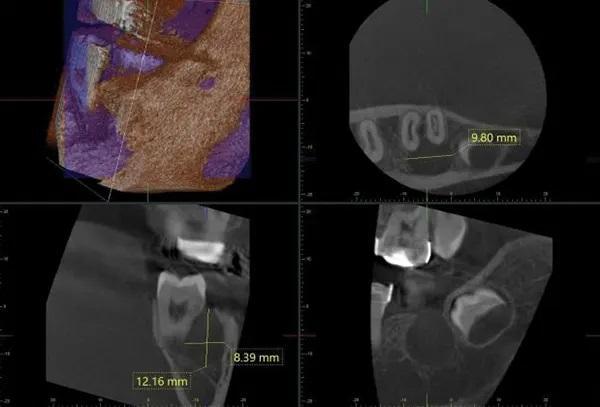

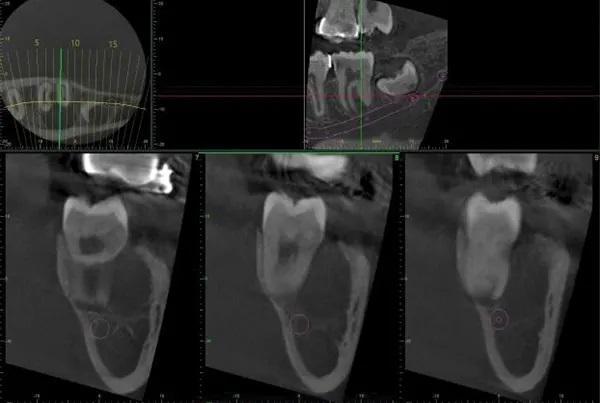

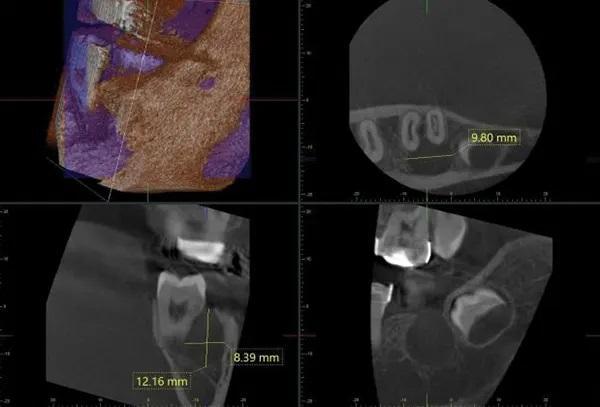

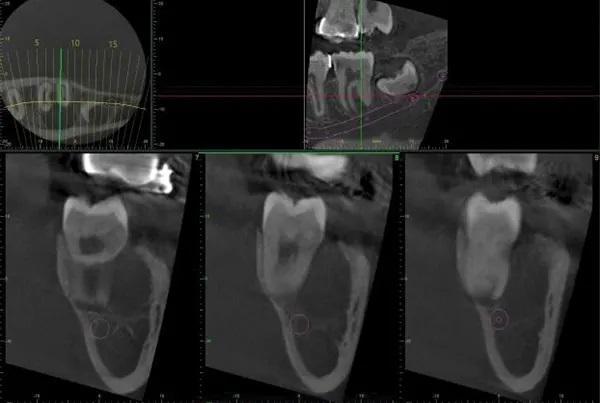

Родитель сообщил медработникам, что в предыдущем стоматологическом кабинете было выполнено трехмерное КЛКТ-сканирование. Таким образом, это КЛКТ-сканирование было запрошено и рассмотрено сертифицированным рентгенологом челюстно-лицевой области, который был частью команды авторов в MWU. КЛКТ-сканирование с ограниченным полем зрения, полученное на аппарате Veraview X800 (J. Morita, morita.com), было выполнено, и на нем были видны зубы 3.8, 3.7 и дистальная половина зуба 3.6. Хорошо выраженная, круглая, кортицированная, однородная радиолюценция, приблизительно 12 мм x 8 мм x 9 мм, без внутреннего содержимого была обнаружена на буккальном стороне зуба 3.7 (фото 3). В вертикальном направлении радиолуценция простиралась от альвеолярного гребня до уровня верхушек корней. Корни зуба 3.7 оказались смещенными в язычном направлении, с небольшим буккальным наклоном коронки зуба. Смещения левого нижнечелюстного канала не наблюдалось (фото 4).

Фото 3: На КЛКТ (ограниченный вид) хорошо заметна радиолюценция с буккальной стороны зуба 3.7.

Фото 4: На КЛКТ видно расширение радиолюценции от альвеолярного гребня до верхушек корней.

Была проведена консультация эндодонтиста, и хотя зуб не реагировал на испытание жизнеспособности, не было никаких серьезных признаков, позволяющих предположить наличие эндодонтической патологии. Считалось, что причиной такого отклонения стал недавно прорезавшийся зуб с незрелой верхушкой. В литературе встречаются сообщения о том, что такие зубы дают разные и противоречивые результаты при испытаниях на жизнеспособность.

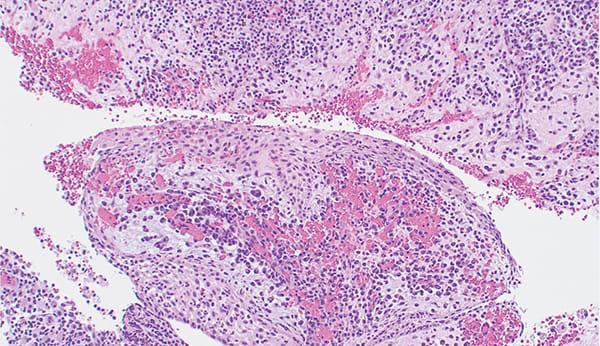

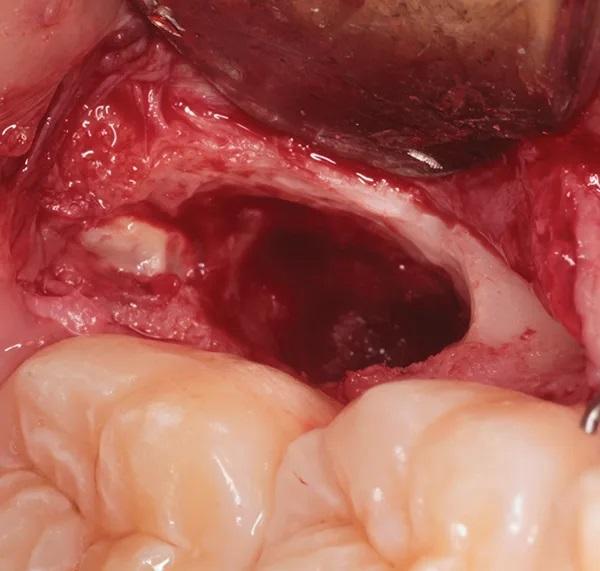

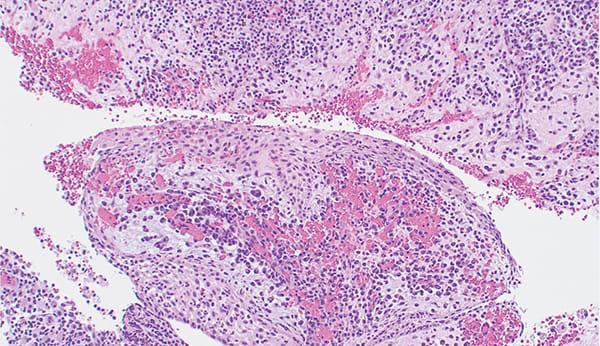

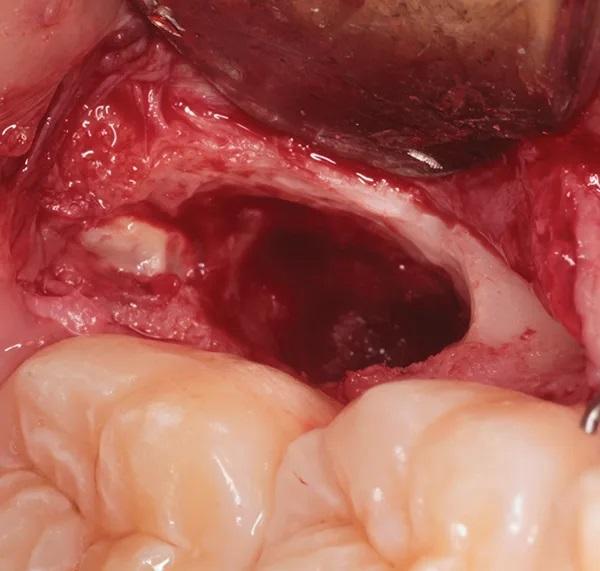

Челюстно-лицевой хирург рассмотрел этот случай и порекомендовал провести инцизионную биопсию, которая была выполнена под местной анестезией. С помощью небольшого мукопериостального конвертного лоскута для доступа была удалена гребневая кость и получено достаточное количество пораженной ткани для гистологического анализа. Гистологически было установлено, что поражение состоит из фиброзной соединительнотканной стенки, выстланной некератинизированным расслоившимся сквамозным эпителием, содержащим острый и хронический воспалительный инфильтрат (фото 5). На основании совокупности клинических, гистологических и рентгенографических данных, а также учитывая анатомическое расположение, был поставлен диагноз КББ с рекомендацией полного хирургического вылущивания кисты. Впоследствии это было выполнено (фото 6 - 8), и в дефект был помещен аллогенный костный трансплантат. Послеоперационное заживление оценивалось с интервалом в 2 недели при отсутствии осложнений.

Фото 5: По результатам гистологического исследования соединительнотканная стенка выстлана некератинизированным расслоившимся сквамозным эпителием.

Фото 6: Предоперационный вид зуба 3.7, видно воспаление буккальной десны.

Фото 7: Место операции с отраженным лоскутом и костным дефектом после вылущивания кисты.

Фото 8: Объем костного дефекта был хорошо виден.

Обсуждение

Упущение или неправильная диагностика КББ может привести к применению неправильных методов лечения, включая ненужное эндодонтическое лечение здорового жизнеспособного моляра или даже удаление зуба. Постоянные первые и вторые моляры имеют стратегическое значение для жевания и поддержания окклюзионных взаимоотношений, поэтому очень важно правильно исследовать и лечить это образование. Стоматологи должны обладать достаточными знаниями об отличительных особенностях КББ и уметь легко дифференцировать ее от других кистозных образований.

КББ может возникать на непрорезавшихся, частично прорезавшихся или полностью прорезавшихся молярах нижней челюсти, и всегда проявляется на буккальной поверхности, в области бифуркации. Согласно опубликованным историям болезни, первый постоянный моляр нижней челюсти поражается чаще, чем второй. Признаки и симптомы, которые могут насторожить стоматолога и указать на возможную патологию, включают локализованную боль, припухлость и глубокий пародонтальный карман. Поздними признаками могут быть задержка или прекращение прорезывания и расширение костного дефекта нижней челюсти. Рентгенографические признаки также могут быть выражены в виде овоидной или u-образной, хорошо очерченной одноочаговой радиолюценции. Радиолуценция может охватывать часть корня или всю поверхность корня на панорамном или периапикальном снимке. Расширение участка радиолуценции в корональном направлении встречается редко и является отличительной особенностью по сравнению с другими кистозными образованиями. Другой характерной особенностью, которую можно увидеть на окклюзионной рентгенограмме нижней челюсти, является отчетливая локализованная периостальная реакция вышележащей буккальной коры кости нижней челюсти, которая обусловлена одним или несколькими слоями реактивного костеобразования.

Гистологически КББ можно представить как заполненную жидкостью полость, выстланную гиперпластическим некератинизированным расслоенным сквамозным эпителием. Стенка кисты может быть разной толщины, состоять из волокнистой соединительной ткани, содержащей хронический воспалительный клеточный инфильтрат из лимфоцитов, плазматических клеток и нейтрофилов. Патогенез кисты был сформулирован как возникающий в результате пролиферации уменьшенного эпителия эмали или остатков Малассе пародонтальной связки. Стимулом для пролиферации эпителия является местное воспаление пародонта, вызванное зубным налетом, или закупорка, вызванная скоплением пищи, что приводит к повышению давления и воспалению в пародонтальном кармане.

Наиболее распространенными дифференциальными диагнозами, имеющими признаки, схожие с КББ, являются фолликулярная киста, латеральная радикулярная киста и одонтогенная кератокиста.

Фолликулярная киста - Фолликулярная киста — это киста развития, расположенная на цементно-эмалевом соединении и возникающая, как полагают, из остатков эмалевого органа. Чаще всего она поражает третьи моляры нижней челюсти и клыки верхней челюсти. Рентгенографические признаки этой кисты можно свести к одноочаговой радиолуценции, охватывающей коронку или даже весь зуб и вызывающей смещение не прорезавшегося зуба. Ее можно отличить от КББ на основании рентгенологических данных и места появления.

Боковая радикулярная киста - Вариант радикулярной кисты, боковая радикулярная киста гистологически и рентгенологически выглядит так же, как и КББ. Однако эту кисту можно исключить из диагноза, поскольку она всегда связана с мертвым зубом с идентифицируемой этиологией, такой как кариес или травма. Рентгенологическая картина боковой радикулярной кисты похожа на КББ с одноочаговой хорошо очерченной радиолуценцией, но с одним принципиальным отличием: радиолуценция распространяется от зуба с нарушением непрерывности периодонтальной связки. Это отличие от КББ, где всегда имеется неповрежденное, непрерывное пространство периодонтальной связки. Если корень зуба уже сформирован, он будет нормально реагировать на испытание жизнеспособности. В представленном случае второй моляр не отреагировал ни на холодовую пробу, ни на электрическое испытание пульпы. Причину этой аномалии можно объяснить, учитывая стадию формирования корня и незрелую верхушку зуба. Известно, что такие зубы дают разные и непоследовательные результаты или вообще не реагируют на испытание жизнеспособности.

Одонтогенная кератокиста - Одонтогенная кератокиста — это еще одна киста развития, происходящая из зубной пластинки. Недавно ВОЗ переклассифицировала эту кисту как одонтогенную опухоль, и в настоящее время она известна как кератокистозная одонтогенная опухоль. Следует внимательно рассмотреть эту кисту в качестве дифференциального диагноза из-за ее агрессивной природы и склонности к рецидивам. К особенностям этой кисты относится ее расположение в задней части нижней челюсти, либо в ветви, либо в теле, и она может быть представлена в виде одноочаговой или, иногда, многоочаговой радиолуценции. Она имеет характерные гистологические признаки, а именно наличие кератина в выстилке кисты и иногда в ее просвете, поэтому ее можно легко диагностировать по месту ее расположения, рентгенологическим и гистологическим данным, которые заметно отличаются от КББ.

Схема лечения КББ менялась на протяжении многих лет по мере распространения литературы от нескольких авторов, которые предлагали различные варианты лечения. Исторически сложилось так, что лечение КББ сводилось к ее вылущиванию и удалению пораженного зуба. Pompura et al. опубликовали отчет, в котором 32 случая были пролечены только вылущиванием, с сохранением пораженного моляра. Полученные результаты свидетельствовали об успешном заживлении и сохранении пораженного зуба без каких-либо симптомов, нежелательных явлений или рецидива кисты. Затем Zadik et al. опубликовали статью, в которой пародонтальный карман связанного зуба орошали перекисью водорода. Было высказано предположение, что киста зажила в результате марсупиализации, вызванной введением и непрерывным промыванием жидким препаратом.

В большинстве опубликованных исследований, особенно в недавних, использовалась хирургическое вылущивание кисты с отличным заживлением, заполнением костного дефекта и сохранением здоровья и жизнеспособности пораженного зуба.

Резюме и выводы

Несмотря на свою редкость, КББ — это отдельное образование, которое следует рассматривать в качестве дифференциального диагноза при кистозном поражении жизнеспособного первого или второго моляра нижней челюсти у детей и подростков. Поражение должно быть тщательно исследовано с помощью комплексного клинического обследования, тщательного пародонтального зондирования, испытания жизнеспособности зубов и соответствующих рентгенографических снимков, включая КЛКТ, если рассматривается возможность хирургического вылущивания. Соответствующее наблюдение важно для обеспечения успешного заживления участка и сохранения жизнеспособности зуба, а также для наблюдения за противоположным зубом на предмет признаков образования кисты.

Авторы:

Sabita Rao, DMD

Vijay Parashar, BDS, MDSc, DDS

Douglas W. Beals, DDS, MS

Olysia N. Takla, DMD

Киста буккальной бифуркации (КББ) — это редко встречающееся, специфическое поражение, которое ограничивается исключительно областью буккальной бифуркации первых и вторых моляров нижней челюсти у детей и подростков. Окончательный диагноз ставится на основании конкретных клинических и рентгенографических признаков. Лечение таких кист зависит от наличия симптомов и размера поражения. В этом отчете подробно описаны общие черты КББ у 13-летнего пациента и описан хирургический подход к лечению кистозного образования. Подчеркивается важность всестороннего клинического обследования и соответствующих дополнительных исследований для постановки точного диагноза.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила КББ в свою классификацию одонтогенных кист и опухолей с 1992 года под заголовком «воспалительная коллатеральная киста», что является таким же обозначением для парадентальной кисты, несмотря на то, что последняя связана исключительно с третьим моляром. Для сравнения, КББ связана с первым или вторым моляром нижней челюсти. Общим для этих кист является их происхождение из воспаленной околозубной ткани.

Название «киста буккальной бифуркации» было широко распространено из-за специфичности места поражения, так как она тесно связана с областью бифуркации первого или второго моляра нижней челюсти, и встречается почти исключительно в первые два десятилетия жизни, преимущественно у детей в возрасте от 4 до 14 лет. Обычно киста бывает с одной стороны, но были зафиксированы и случаи обеих сторон. Точная этиология этой кисты в значительной степени не определена из-за отсутствия надежных данных, что объясняется ее редкостью. Наиболее распространенная этиология заключается в том, что зубной налет вызывает легкое воспаление и инфекцию во время прорезывания зуба. Согласно другой гипотезе, буккальные выступы эмали на моляре распространяются на поверхность корня, вызывая образование пародонтальных карманов. Патогенез обеих этиологий заключается в том, что воспаление вызывает пролиферацию эпителиальной ткани, что приводит к образованию кисты.

КББ может быть обнаружена случайно, или родители могут обратиться за консультацией для своего ребенка из-за симптоматической боли, отека и/или медленного расширения нижней челюсти. При клиническом осмотре зубного ряда обнаруживается глубокий пародонтальный карман, связанный с пораженным моляром нижней челюсти. Коронка может быть ориентирована буккально из-за давления кисты на верхушки корней, толкающей их в язычном направлении.

Визуализация на КББ должна включать обычные рентгенограммы, такие как панорамные, периапикальные и окклюзионные снимки нижней челюсти. На этих изображениях четко видна хорошо очерченная овоидная радиолюценция с односторонним контуром, периостальная реакция кости нижней челюсти и буккальная ориентация кисты. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) необходима для подтверждения наличия КББ, оценки ее размеров и получения информации о ее взаимосвязи с окружающими структурами.

С тех пор, как эта киста была впервые зарегистрирована, изменилось лечение КББ. Первоначальные подходы включали вылущивание кисты в сочетании с удалением сопутствующего зуба. В настоящее время предпочтительным методом лечения КББ является хирургическое вылущивание без удаления зуба. Образец должен быть отправлен на гистологическую экспертизу, чтобы исключить другие потенциально агрессивные патологические образования. К другим вариантам лечения, о которых сообщается в литературе, относятся ежедневное орошение лунки или простой мониторинг поражения с частым наблюдением, чтобы убедиться в наступлении регресса.

Цель данного отчета — описать картину, клинические особенности, рентгенографические исследования и хирургическое лечение КББ у 13-летнего пациента, чтобы продемонстрировать стоматологам общего профиля и специалистам, как распознать и правильно лечить это поражение.

Клинический случай

Пациент мужского пола, 13 лет, обратился в стоматологический колледж Среднезападного университета (MWU) в Аризоне со своим родителем, который хотел получить повторное заключение относительно первоначального диагноза инфекции или кисты, поставленного предыдущим эндодонтистом. Пациент был направлен к эндодонтисту семейным стоматологом из-за случайной находки локализованного глубокого кармана, связанного с зубом 3.6, во время повторного визита через 6 месяцев. Родитель хотел получить больше информации и попросил направить его в стоматологический институт при MWU.

При поступлении пациент был бессимптомным и предоставил информацию о своих предыдущих посещениях стоматолога. В его стоматологическом анамнезе было отмечено регулярное посещение семейного стоматолога общей практики, лечение аппаратами у местного ортодонта и предыдущая консультация эндодонтиста. Сообщалось, что у пациента не было медицинского диагноза, но была отмечена аллергия на пенициллин; прививки были выполнены в срок. Пациент применяла топический третиноин 0,05% для лечения акне.

Было проведено комплексное клиническое обследование. При внеротовом осмотре левая сторона нижней челюсти была обследована на предмет отклонений, таких как болезненность, покраснение, припухлость и расширение нижней границы нижней челюсти, но никаких патологий обнаружено не было. Все остальные данные по голове и шее также были в пределах нормы. При внутриротовом осмотре было обнаружено, что у пациента имеются полные верхнечелюстные и нижнечелюстные несъемные ортодонтические аппараты. Были отмечены начальные кариозные поражения язычных ямок постоянных правых и левых боковых резцов верхней челюсти и окклюзионной поверхности правого постоянного первого моляра нижней челюсти. Наблюдалось большое количество зубного налета при наличии генерализованного гингивита.

При целенаправленном осмотре левого постоянного второго моляра нижней челюсти (зуб 3.7) был обнаружен пародонтальный карман глубиной 10 мм с буккальной стороны. При пародонтологическом обследовании оставшейся части зубного ряда не было выявлено дополнительных пародонтальных карманов глубиной более 3 мм. На зубе 3.7 не было обнаружено признаков кариеса, припухлости или подвижности, но была отмечена небольшая болезненность при пальпации десны с буккальной стороны. Противоположный второй моляр нижней челюсти был тщательно проверен на наличие аналогичных изменений, но их не было обнаружено.

Были выполнены панорамная рентгенограмма и четыре внутриротовых рентгенографических проекции (фото 1 и фото 2). На панорамной рентгенограмме была видна открытая верхушка зуба 3.6 и повышенная плотность трабекул в межпроксимальной области между зубами 3.7 и 3.6. На панорамной рентгенограмме также были видны развивающиеся третьи моляры верхней и нижней челюстей. На прикусных рентгенограммах не было выявлено значительной потери пародонтальной кости. На этих двухмерных рентгенограммах были получены ничего не значащие рентгенографические данные, которые не давали объяснения клиническим симптомам пациента.

Фото 1: Панорамный рентгеновский снимок зуба 3.7 с несформированным корнем и открытой верхушкой.

Фото 2: Прикусные рентгеновские снимки; обратите внимание на отсутствие признаков потери костной ткани между корнями.

Родитель сообщил медработникам, что в предыдущем стоматологическом кабинете было выполнено трехмерное КЛКТ-сканирование. Таким образом, это КЛКТ-сканирование было запрошено и рассмотрено сертифицированным рентгенологом челюстно-лицевой области, который был частью команды авторов в MWU. КЛКТ-сканирование с ограниченным полем зрения, полученное на аппарате Veraview X800 (J. Morita, morita.com), было выполнено, и на нем были видны зубы 3.8, 3.7 и дистальная половина зуба 3.6. Хорошо выраженная, круглая, кортицированная, однородная радиолюценция, приблизительно 12 мм x 8 мм x 9 мм, без внутреннего содержимого была обнаружена на буккальном стороне зуба 3.7 (фото 3). В вертикальном направлении радиолуценция простиралась от альвеолярного гребня до уровня верхушек корней. Корни зуба 3.7 оказались смещенными в язычном направлении, с небольшим буккальным наклоном коронки зуба. Смещения левого нижнечелюстного канала не наблюдалось (фото 4).

Фото 3: На КЛКТ (ограниченный вид) хорошо заметна радиолюценция с буккальной стороны зуба 3.7.

Фото 4: На КЛКТ видно расширение радиолюценции от альвеолярного гребня до верхушек корней.

Была проведена консультация эндодонтиста, и хотя зуб не реагировал на испытание жизнеспособности, не было никаких серьезных признаков, позволяющих предположить наличие эндодонтической патологии. Считалось, что причиной такого отклонения стал недавно прорезавшийся зуб с незрелой верхушкой. В литературе встречаются сообщения о том, что такие зубы дают разные и противоречивые результаты при испытаниях на жизнеспособность.

Челюстно-лицевой хирург рассмотрел этот случай и порекомендовал провести инцизионную биопсию, которая была выполнена под местной анестезией. С помощью небольшого мукопериостального конвертного лоскута для доступа была удалена гребневая кость и получено достаточное количество пораженной ткани для гистологического анализа. Гистологически было установлено, что поражение состоит из фиброзной соединительнотканной стенки, выстланной некератинизированным расслоившимся сквамозным эпителием, содержащим острый и хронический воспалительный инфильтрат (фото 5). На основании совокупности клинических, гистологических и рентгенографических данных, а также учитывая анатомическое расположение, был поставлен диагноз КББ с рекомендацией полного хирургического вылущивания кисты. Впоследствии это было выполнено (фото 6 - 8), и в дефект был помещен аллогенный костный трансплантат. Послеоперационное заживление оценивалось с интервалом в 2 недели при отсутствии осложнений.

Фото 5: По результатам гистологического исследования соединительнотканная стенка выстлана некератинизированным расслоившимся сквамозным эпителием.

Фото 6: Предоперационный вид зуба 3.7, видно воспаление буккальной десны.

Фото 7: Место операции с отраженным лоскутом и костным дефектом после вылущивания кисты.

Фото 8: Объем костного дефекта был хорошо виден.

Обсуждение

Упущение или неправильная диагностика КББ может привести к применению неправильных методов лечения, включая ненужное эндодонтическое лечение здорового жизнеспособного моляра или даже удаление зуба. Постоянные первые и вторые моляры имеют стратегическое значение для жевания и поддержания окклюзионных взаимоотношений, поэтому очень важно правильно исследовать и лечить это образование. Стоматологи должны обладать достаточными знаниями об отличительных особенностях КББ и уметь легко дифференцировать ее от других кистозных образований.

КББ может возникать на непрорезавшихся, частично прорезавшихся или полностью прорезавшихся молярах нижней челюсти, и всегда проявляется на буккальной поверхности, в области бифуркации. Согласно опубликованным историям болезни, первый постоянный моляр нижней челюсти поражается чаще, чем второй. Признаки и симптомы, которые могут насторожить стоматолога и указать на возможную патологию, включают локализованную боль, припухлость и глубокий пародонтальный карман. Поздними признаками могут быть задержка или прекращение прорезывания и расширение костного дефекта нижней челюсти. Рентгенографические признаки также могут быть выражены в виде овоидной или u-образной, хорошо очерченной одноочаговой радиолюценции. Радиолуценция может охватывать часть корня или всю поверхность корня на панорамном или периапикальном снимке. Расширение участка радиолуценции в корональном направлении встречается редко и является отличительной особенностью по сравнению с другими кистозными образованиями. Другой характерной особенностью, которую можно увидеть на окклюзионной рентгенограмме нижней челюсти, является отчетливая локализованная периостальная реакция вышележащей буккальной коры кости нижней челюсти, которая обусловлена одним или несколькими слоями реактивного костеобразования.

Гистологически КББ можно представить как заполненную жидкостью полость, выстланную гиперпластическим некератинизированным расслоенным сквамозным эпителием. Стенка кисты может быть разной толщины, состоять из волокнистой соединительной ткани, содержащей хронический воспалительный клеточный инфильтрат из лимфоцитов, плазматических клеток и нейтрофилов. Патогенез кисты был сформулирован как возникающий в результате пролиферации уменьшенного эпителия эмали или остатков Малассе пародонтальной связки. Стимулом для пролиферации эпителия является местное воспаление пародонта, вызванное зубным налетом, или закупорка, вызванная скоплением пищи, что приводит к повышению давления и воспалению в пародонтальном кармане.

Наиболее распространенными дифференциальными диагнозами, имеющими признаки, схожие с КББ, являются фолликулярная киста, латеральная радикулярная киста и одонтогенная кератокиста.

Фолликулярная киста - Фолликулярная киста — это киста развития, расположенная на цементно-эмалевом соединении и возникающая, как полагают, из остатков эмалевого органа. Чаще всего она поражает третьи моляры нижней челюсти и клыки верхней челюсти. Рентгенографические признаки этой кисты можно свести к одноочаговой радиолуценции, охватывающей коронку или даже весь зуб и вызывающей смещение не прорезавшегося зуба. Ее можно отличить от КББ на основании рентгенологических данных и места появления.

Боковая радикулярная киста - Вариант радикулярной кисты, боковая радикулярная киста гистологически и рентгенологически выглядит так же, как и КББ. Однако эту кисту можно исключить из диагноза, поскольку она всегда связана с мертвым зубом с идентифицируемой этиологией, такой как кариес или травма. Рентгенологическая картина боковой радикулярной кисты похожа на КББ с одноочаговой хорошо очерченной радиолуценцией, но с одним принципиальным отличием: радиолуценция распространяется от зуба с нарушением непрерывности периодонтальной связки. Это отличие от КББ, где всегда имеется неповрежденное, непрерывное пространство периодонтальной связки. Если корень зуба уже сформирован, он будет нормально реагировать на испытание жизнеспособности. В представленном случае второй моляр не отреагировал ни на холодовую пробу, ни на электрическое испытание пульпы. Причину этой аномалии можно объяснить, учитывая стадию формирования корня и незрелую верхушку зуба. Известно, что такие зубы дают разные и непоследовательные результаты или вообще не реагируют на испытание жизнеспособности.

Одонтогенная кератокиста - Одонтогенная кератокиста — это еще одна киста развития, происходящая из зубной пластинки. Недавно ВОЗ переклассифицировала эту кисту как одонтогенную опухоль, и в настоящее время она известна как кератокистозная одонтогенная опухоль. Следует внимательно рассмотреть эту кисту в качестве дифференциального диагноза из-за ее агрессивной природы и склонности к рецидивам. К особенностям этой кисты относится ее расположение в задней части нижней челюсти, либо в ветви, либо в теле, и она может быть представлена в виде одноочаговой или, иногда, многоочаговой радиолуценции. Она имеет характерные гистологические признаки, а именно наличие кератина в выстилке кисты и иногда в ее просвете, поэтому ее можно легко диагностировать по месту ее расположения, рентгенологическим и гистологическим данным, которые заметно отличаются от КББ.

Схема лечения КББ менялась на протяжении многих лет по мере распространения литературы от нескольких авторов, которые предлагали различные варианты лечения. Исторически сложилось так, что лечение КББ сводилось к ее вылущиванию и удалению пораженного зуба. Pompura et al. опубликовали отчет, в котором 32 случая были пролечены только вылущиванием, с сохранением пораженного моляра. Полученные результаты свидетельствовали об успешном заживлении и сохранении пораженного зуба без каких-либо симптомов, нежелательных явлений или рецидива кисты. Затем Zadik et al. опубликовали статью, в которой пародонтальный карман связанного зуба орошали перекисью водорода. Было высказано предположение, что киста зажила в результате марсупиализации, вызванной введением и непрерывным промыванием жидким препаратом.

В большинстве опубликованных исследований, особенно в недавних, использовалась хирургическое вылущивание кисты с отличным заживлением, заполнением костного дефекта и сохранением здоровья и жизнеспособности пораженного зуба.

Резюме и выводы

Несмотря на свою редкость, КББ — это отдельное образование, которое следует рассматривать в качестве дифференциального диагноза при кистозном поражении жизнеспособного первого или второго моляра нижней челюсти у детей и подростков. Поражение должно быть тщательно исследовано с помощью комплексного клинического обследования, тщательного пародонтального зондирования, испытания жизнеспособности зубов и соответствующих рентгенографических снимков, включая КЛКТ, если рассматривается возможность хирургического вылущивания. Соответствующее наблюдение важно для обеспечения успешного заживления участка и сохранения жизнеспособности зуба, а также для наблюдения за противоположным зубом на предмет признаков образования кисты.

Авторы:

Sabita Rao, DMD

Vijay Parashar, BDS, MDSc, DDS

Douglas W. Beals, DDS, MS

Olysia N. Takla, DMD

0 комментариев