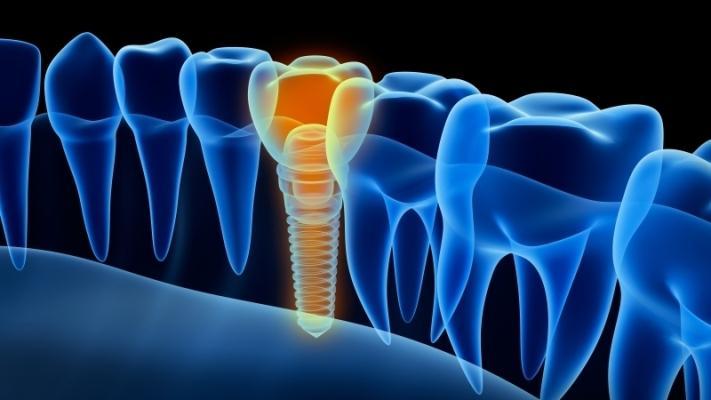

Умные зубные имплантаты

Исследователи разрабатывают умный зубной имплантат, который противостоит росту бактерий и вырабатывает собственное электричество посредством жевания и чистки зубов, а свет, в свою очередь, питает ткань с целью омоложения. Это нововведение может продлить срок службы имплантата.

Первый этап тотальной реабилитации с опорой на имплантаты (верхняя челюсть)

Исходная ситуация.

Экстракция, имплантация и временное протезирование в переднем отделе верхней челюсти

Показания к экстракции - периапикальные изменения и перфорация к\к с активным свищем вестибулярно.

Комбинированный подход в лечении атрофированной верхней челюсти

Пациенты с полной адентией верхней челюсти часто характеризуются наличием тяжелой формы горизонтальной атрофии костной ткани, что ограничивает условия для установки дентальных имплантатов. С целью коррекции параметров костного гребня может проводиться ряд процедур обширной реконструкции твердых тканей.

Реабилитация с помощью керамических имплантатов

Дентальная имплантация является достаточно прогрессивной отраслью стоматологии, в которой продолжают успешно развиваться достойные альтернативы классическим конструкциям дентальных имплантатов, как, например, таковые, изготовленные из высокопрочной керамики (внутрикостные опоры на основе диоксида циркония). Благодаря своим эстетическим характеристикам и биосовместимости цирконий лучше взаимодействует с окружающими мягкими тканями, и более точно имитирует структуру естественного зуба. Циркониевые структуры также способствуют поддержке достаточно высокого уровня пародонтологического здоровья и позволяют снизить риск аккумуляции бактериальных контаминантов в участках, контактирующих с основой керамических имплантатов. Последние представляют собой достойную альтернативу классическим металлическим опорам из титана в ходе реабилитации пациентов с частичной адентией. На сегодняшнее время у стоматологических пациентов уже есть возможность выбора материала, из которого потенциально может быть изготовлена та или иная составляющая протеза.

Компрометированные фронтальные имплантаты: что делать с осложнениями?

За последние два десятилетия значительно изменились принципы проведения реабилитации с опорой на дентальных имплантатах во фронтальных участках челюстей, которые являются критическими с точки зрения эстетики. Многие модификации подходов связаны с более глубоким пониманием механизмов изменений на уровне мягких и твердых тканей, которые развиваются после проведения экстракции зуба. Гипотеза о том, что одновременная установка имплантата в лунку удаленного зуба способствует сохранению исходных параметров костной ткани, была опровергнута результатами проведенных исследований на животных моделях. Данные эксперименты также позволили расширить знания о так именуемом физиологическом ремоделировании тканей, на основе которых в дальнейшем были разработаны новые концепции сохранения трехмерной морфологии костного гребня, обеспечивающие стабильность полученных эстетических результатов лечения. Но кроме собственно хирургических методов сохранения и аугментации костного гребня, важную роль в достижении именно эстетически приемлемых исходов играют и ортопедические аспекты комплексной реабилитации, позволяющие добиться формирования соответствующего контура мягких тканей.

Десять лет технике "вестибулярного щита": детализированный протокол проведения манипуляции по ретенции вестибулярной части корня

Систематические обзоры указывают на возможность развития эстетических и биологических проблем после установки дентальных имплантатов в постэктракционные лунки. Hürzeler и соавторы решили обойти подобные осложнения путем разработки методики вестибулярного щита – ретинированной вестибулярной части корня зуба, которая остается в лунке после экстракции.

Статьи от брендов